阅读下列材料

材料一:我给了一般人民以恰好足够的权力,也不使他们失掉尊严,也不给他们太多;而那些有钱有势的豪富的人们,我也设法不使他们受到损害;我手执一只大盾,不让任何一方不公平的占着优势 ——梭伦

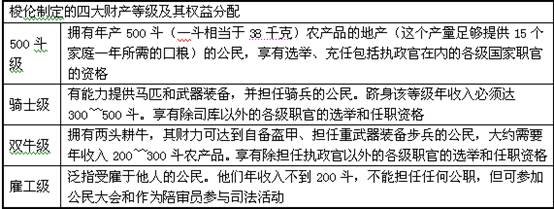

材料二:

请回答:

(1)梭伦调解社会矛盾的主要指导思想是什么?材料二是梭伦改革的哪一项具体措施?

(2)综合材料一、二,分析说明“公平”的实质是什么?由此分析说明梭伦改革的主要目的是什么?

(3)根据材料二说明梭伦改革对雅典民主政治的奠基作用。

阅读下面的材料:

英国“光荣革命”(实际是一次政变)大概是我心目中最完美的一次政治设计。它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。……这大概是改造专制制度以进行制度创新、摆脱专制的革命循环、走向长治久安的最完美的例子。这个例子对中国有意义,而美国在英国民主制度的基础上发展民主制度的历史对中国意义不大,因为中国不是像美国这类“没有历史的国家”。

——杨小凯《中国政治随想录》

结合所学知识回答:

(1)“光荣革命”创造的这种政治设计是如何有效控制“控制者”的?

(2)你对“美国在英国民主制度的基础上发展民主制度的历史对中国意义不大”这种看法是否同意?请运用史实说明你的理由。

(3)英美两国的“政治设计”在近代中国却行不通,试结合近代中西社会的有关史实分析造成这一现象的原因。

西藏自古以来就是中国领土,长期以来汉藏两族人民进行了频繁的政治、经济、文化交流,共同创造了中华文明。阅读下列材料,回答问题:

材料一:

清朝驻藏大臣衙门西藏和平解放纪念碑

材料二:据有关史料表明,旧西藏占人口不到5%的官家.贵族和寺院上层僧侣等农奴主,占有西藏几乎全部耕地.牧场和绝大部分牲畜。农奴超过旧西藏人口的95%。农奴主占有农奴的人身,把农奴当作自己的私有财产随意支配,可以买卖.转让.赠送.抵债和交换。

藏族民谚中描写道:“农奴身上三把刀,差多、租重、利钱高;农奴面前三条路,逃荒、为奴和乞讨”。

旧西藏通行了几百年的《十三法典》和《十六法典》,将人分成三等九级,明确规定人们在法律上的地位不平等。政府有法庭.监狱;大寺庙也设法庭.监狱;领主还可在自己的庄园私设监狱。刑罚极为野蛮残酷,如剜目、割耳、断手、剁脚、抽筋、投水等。

材料三:西欧农奴制:农奴(serf)一词源自罗马人对奴隶的称呼——servus,是人身属于主人的农业劳动者,社会地位极为低下,受到封建主多方面的剥削和奴役。农奴世代耕种庄园的份地,但对土地没有所有权,还必须为封建主服沉重的劳役。

从法律地位看,农奴是不自由人,人身属于主人,且世代相传。农奴只有被主人释放,才可以解除这种身份。主人可以将农奴买卖.转让.交换或赠送他人(实际上买卖农奴的情况并不很多)。但是农奴的生命得到保障,主人不能随便将其杀害。

材料四: 1959年3月下旬,西藏民主改革正式开始。开展了“三反”(反对叛乱.反对乌拉差役制度.反对人身依附制度)和减租减息运动,解放家奴,废除人身依附。在寺庙里,废除寺庙中的封建剥削压迫制度,建立寺庙民主管理制度,保护正当的宗教信仰自由。

到1961年,西藏民主改革基本完成,彻底摧毁了旧西藏政教合一的封建农奴制度,压迫西藏人民的西藏地方政府及其所属的军队.法庭和监狱被解散,旧西藏法典及其野蛮刑罚被废止。广大农奴和奴隶翻身解放,成了国家的主人.土地的主人,也成了自己人身的主人。

1961年,西藏各地开始实行普选,昔日的农奴和奴隶第一次获得了当家作主的民主权利。他们踊跃参加选举,并由此产生了自治区各级权力机关和政府。一大批翻身农奴和奴隶担任了自治区各级领导职务。 1965年9月,西藏自治区正式成立。

材料五:

外国游客在八角街繁华的八角街

材料六:八角街,是围绕大昭寺的一条环形街道,在松赞干布统治时期开始形成。从某种程度上说,八角街也是拉萨的象征。今天,从旅游者的意义上来说,它是整个拉萨老城区典型的藏族建筑的代表,也是一间间商业铺面,及一排排堆满藏族工艺品.纪念品的货架。在这里可以买到各种新奇的纪念品,还可看到各种不同肤色.不同种族的人在这里以各种方式与藏族商人砍价,同时还可体验到典型的藏族生活。

请回答下列问题:

(1)材料一两幅图片所反映的历史事件有何共同影响?

(2)根据材料二和材料三分析旧西藏农奴制与中世纪西欧农奴制的异同。

(3)根据材料四,分析概括自民主改革后,西藏的政治和人权状况有哪些改变?

(4)根据材料五和材料六,并结合所学知识,说明为什么“从某种程度上说,八角街也是拉萨的象征”?

阅读下列材料

20世纪在世界现代化发展道路上有着三个重要的改革调整机遇。一次是20年代初的俄国,一次是30年代西方大危机时期的美国,一次是70年代末期以来的中国。请结合史实回答:

(1)上述材料中所说的俄、美、中三个国家的“改革调整的机遇”分别是什么?

(2)三国的改革调整的特点、结果各如何?

(3)从中你能得到什么认识?

阅读下列材料:

材料一要使欧洲国家统一起来,必须结束长达百年之久法德之间的冲突……把法德的全部煤钢生产置于一个其他欧洲国家都可参加的高级联营机构的管制之下……这样结合起来的联营生产意味着将来在法德之间发生战争是不可能的,而且在物质上也不可能。

----《舒曼计划》(1950年5月9日)

材料二第三条……共同体的活动应包括:

(1)在各成员国之间取消商品进、出口的关税和定量限制,以及具有同等 影响的一切其他措施;

影响的一切其他措施;

(2)建立对待第三方国家的共同关税率和共同贸易政策;

(3)在各成员国之间,废除阻止人员、劳务和资本自由流动的各种障碍;……

------《欧洲经济共同体条约》(1957年3月25日)

材料三西欧……是美国非常强有力的竞争对手。……“他们正与我们竞争。在经济领导的问题上,他们在全世界同我们竞争的非常激烈。……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到的那种挑战。”

------1971年美国总统尼克松的一次演说

材料四

(注:蓝色底黄色星、十二颗星代表欧洲十二个国家)

(欧元)

请回答:

(1)依据材料一,指出《舒曼计划》的主要内容和目的是什么?

(2)根据材料二,从内 外两个方面归纳成立欧洲经济共同体的主要目的。

外两个方面归纳成立欧洲经济共同体的主要目的。

(3)结合所学知识和材料三,说明在经济领域欧共体对美国产生了怎样 的影响?

的影响?

(4)说出材料四展示的会旗和货币所代表的国际组织名称,上述四则材料体现了欧洲怎样的历史发展趋势?

世界博览会(简称世博会)被誉为“经济、科技与文化界的奥林匹克盛会”。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 1851年,在英国伦敦举办了第一次真正意义上的世界性博览会,有10个国家参加,为期161天,630万观众参与。此后,世博会逐步成为与奥运会几乎具有同等重要地位和全球规模的盛会。

材料二 1904年4月30日,美国总统西奥多﹒罗斯福宣布圣路易斯世界博览会开幕。这届博览会历时七个月,与会人员达1900多万人次。

材料三 2010年,上海举办世博会,这将是我国加入世界贸易组织 以后,更加全面融入经济全球化的一项实质性措施,也是继申办奥运会成功以后再次向世人展现中国改革开放以来所取得的政治、经济、文化、科技发展成果的崭新机会。

以后,更加全面融入经济全球化的一项实质性措施,也是继申办奥运会成功以后再次向世人展现中国改革开放以来所取得的政治、经济、文化、科技发展成果的崭新机会。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国举办这次世博会有哪些优势?期间,英国政府可能为与会代表提供哪些先进的交通工具?

(2)根据材料二并结合所学知识,你认为这届世博会能展出当时世界上哪些最先进的科技成果?

(3)上海在历史上一直是一个重要的城市,试从政治、经济、 文化方面各举一例近代史上发生在上海的重大事件。结合材料三,你认为举办上海世博会将对中国的发展产生哪些积极影响?

文化方面各举一例近代史上发生在上海的重大事件。结合材料三,你认为举办上海世博会将对中国的发展产生哪些积极影响?