中国 历史上的一块界碑

历史上的一块界碑

这场战争,自1514年西方人到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震撼了中国,也震撼了亚洲。对于中国来说,这场战争是块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。对于亚洲,战争改变了原有的格局。……(这场)战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的最后胜利。从此,中国同周围国家的传统关系日渐改变。——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

问题:

(1)“这场战争”具体指什么战争?“1514年西方人到中国”的重大世界背景是什么?

(2)你如何理解“对于中国来说,这场战争是块界碑”?

(3)“中国同周围国家的传统关系”是怎样的?请用史实说明这种关系发生了“改变”?

阅读下列材料,回答问题。

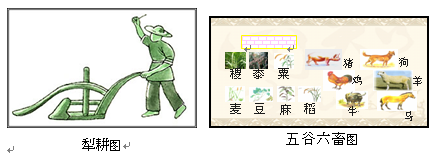

材料一中国传统文化属于农业文明。环顾世界,在所有的农业文明中,惟有中国文化发展得最细密、最精致、最富于情趣。世界上再没有一个农业文明可以与它匹敌。

(1)据材料一及所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点。

材料二由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。

两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命,展开了一场人类对自然更大的征服运动。工业文明开采挖掘出地底深处的几百种矿产资源,将其转化为人类可支配使用的财富,支撑了人口新一轮的膨胀。又经过几百年的内外战争,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

(2)据材料二,人类经历了怎样的由低级文明向高级文明的演进过程?影响文明转型的最主要的两大因素是什么?

(3)据材料二,分析归纳工业文明的形成具有怎样显著的特点?

民主进程是人类社会进步的重要标志。阅读下列材料,回答问题。

材料一“如果人都是天使,就不需要任何政府了;如果是天使统治人,就不需要对政府有外来的或内在的控制了”。

(1)据材料一并结合所学知识回答,1787年宪法中是如何体现“对政府外来的或内在的控制”的?

材料二 中国共产党在新民主主义革命时期为建立民主政治进行了不懈的努力。

(2)以下图片是历史的见证。参照示例,在图2和图3中任选一幅,配写解说词。

陕甘宁边区政府礼堂旧址 1945年8月毛泽东到达重庆 中国人民政治协商会议召开

示例图1:抗日战争时期,陕甘宁边区根据“三三制”原则,组建抗日民主政府,团结了社会各阶层,巩固和发展了抗日民族统一战线。

材料三 1953年颁布的“人大选举法”规定了选举方式为举手和无记名投票并用;在代表名额比例上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人;人大代表实际实行等额选举。

文革期间,全国人大停止会议8年之久……

1979年,修订后的“选举法”规定,采用无记名投票方式;正式规定了差额选举的原则。2010年春规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例修改为1:1。

(3)据材料三说出人大代表选举办法的变化。纵观人大代表选举方式的演变,简述新中国民主进程呈现出了怎样的演变轨迹。

中国古代治理国家的准则和规范历经变化,逐渐形成中国特有的法律传统。到了近代,受西方的冲击和影响,近代法律制度逐渐在中国形成。

材料一:夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。……到了春秋旧中国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

请回答:

(1)材料一反映了先秦时期治理国家的制度体系发生什么变化?孔子为代表的儒家学派对此持什么观点?

材料二:张岂之主编的《中国历史十五讲》说:“汉律特别强调皇权至上,法自君出……。其法制的指导思想则以礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅。先教后刑,奠定了此后法制体系‘礼刑一体’的基本框架。”

(2)根据材料二和所学知识,说明中国古代法律制度的特点。

材料三:1902年3月,清廷发布了修订法律的谕旨:“中国律例自汉唐以来,代有增改。……惟是为治之道,尤贵因时制宜,今昔情势不同,非参酌适中,不能推行尽善。近来地利日兴,商务日广,如矿律、路律、商律等类,皆应妥议专夸。”

——张海鹏等《中国近代通史》第五卷

(3)根据材料三和所学知识,说明“今昔情势不同”的表现。

材料四:

第二条:中华民国之主权,属于国民全体。

第六条 人民得享有各项之自由权:人民之身体,非依法律,不得逮捕、拘禁、审问、处罚;人民之家宅,非依法律不得侵入或搜索;人民有保有财产及营业之自由;人民有言论、著作、刊行及集会结社之自由;人民有书信秘密之自由;人民有居住、迁徙之自由;人民有信教之自由;中华民国之立法权,以参议院行之……

——节选自《中华民国临时约法》(1912年)

材料五:

第一条:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。中华人民共和国的一切权力属于人民。……

第三十四条:中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信爷、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。

——1954年《中华人民共和国宪法》

(4)根据材料四、五和所学知识,概括出两部宪法体现的共同民主原则。与《中华民国临时约法》相比,1954年宪法具有哪些进步性?

阅读材料,回答问题:

材料一:1924年—1927年间,轰轰烈烈的国民大革命划破了浓重的黑暗,工人运动、农民运动蓬勃发展。北伐胜利进军,革命浪潮席卷全国,这一切,都始于1924年国共第一次合作的建立,实现了国共两党的第一次握手,第一次国共合作虽然以破裂告终,但……它展示出了革命的政党联合起来产生的巨大力量,十年之后,……国共两党终于又一次握手。

——摘自《第一次握手》

(1)阅读材料一和联系所学知识,分析国共两党前两次握手的作用。

材料二:尼克松在回顾1972年访华时说:“我知道,1954年在日内瓦会议时福斯特·杜勒斯(当时的美国国务卿)拒绝同周(周恩来)握手,使他身受侮辱。因此我走完梯级时决定伸出我的手,一边向他走去。当我们的手相握的时候,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

——摘自《尼克松回忆录》

(2)材料二中1954年福斯特·杜勒斯拒绝同周恩来总理握手的政治背景是什么?促成1972年尼克松与周恩来“握手”的主要因素有哪些?尼克松说这次历史性的握手使“一个时代结束了,另一个时代开始了。”标志“另一个时代开始”的事件是什么?

材料三:周恩来诞辰110周年座谈会上,胡锦涛指出:“他博大精深的外交思想、丰富多彩的外交实践、独具一格的外交艺术和外交风格,在国际社会上为党和国家赢得了很高的声誉……在人类文明交流的过程中,不仅需要克服自然的屏障和隔阂,而且需要超越思想的障碍和束缚,更需要克服形形色色的偏见和误解……”

(3)请你结合材料三和所学知识,举例说明新中国成立初期周恩来在开展外交活动时是如何“超越思想的障碍和束缚,克服形形色色的偏见和误解”的。

材料四:2005年4月29日,中共中央总书记胡锦涛在人民大会堂会见国民党主席连战一行。双方重申坚持“九二共识”,反对台独,主张台海和平稳定。

(4)“九二共识”是指什么?影响台海和平稳定的因素有哪些?

阅读下列材料,回答问题:

材料一:经济外交史关系到国家经济发展,关系到国家政治、经济和安全利益,关系到国际经济协调、世界和平与经济可持续发展的外交政策和行为。经济发展了才使国家的政治安全得以维护,而一国的经济外交,对本国的经济发展十分重要。

——周永生《经济外交》

(1)依据材料一归纳经济外交的基本特征。

材料二:近年来,随着我国经济实力增强、政治影响力扩大和对外开放水平提高,我国与外部世界的经济联系和互动明显加强,与发展中国家关系也步入一个新阶段。当前,国际政治经济格局发生深刻变化,注重经济外交成为各国的共同选择。在变革中,发展中国家整体实力有所增强,国际影响力不断加大,对建立国际政治经济新秩序抱有强烈愿望。发展中国家人口众多,发展潜力巨大,与我国的经济互实上性很强,与我国发展经贸合作的要求十分迫切。作为发展中大国,我国与发展中国家没有根本利害冲突。

——人民日报社论《对发展中国家经济外交大有可为》(2004年9月3日)

(2)结合材料二和所学知识说明20世纪90提代国际政治经济格局发生的变化,分析我国对发展中国家开展经济外交的有利因素。

材料三:1998年中央提出“要抓紧研究和实施‘走出去’的开展战略,积极开拓国际市场和利用国外资源,以利增加我国经济发展动力和后劲”。……新的国内外形势要求政府对“走出去”战略的目标、内涵予以明确构筑,赋予新内涵,并出台新的支持性政策措施,以便在新一轮国际产业转移大潮中,为我国谋求更大的经济增长动力和发展空间。

——郡厚媛《国际商报》

(3)21世纪以来,我国在经济外交上实行“走出去”战略。为此,我国政府采取了哪些重要举措?与此相适应,我国经济体制出现了什么重大变化?