新航路开辟

材料一 吾已下令俘获留人,拟送国王和王后二位陛下,……二位陛下从六名土著中可看出,彼等对军事一无所知。其实,只要国王和王后一声令下,吾等即可把所有土人带到卡斯蒂利亚,或将其全部拘留岛上,因为我们五十人足可征服其所有人,并随心所欲的支配他们。

——节选自《航海日记》

材料二 地理大发现时代新旧 大陆的相遇,……最积极的后果之一就是玉米、南瓜、西红柿、马铃薯、蕃薯、花生等美洲粮食作物输入旧世界。它不但极大地改变了欧洲人的餐桌,也养活了更多人……这是新旧两个世界之间一场宏大的物种交换。……这种交换并不平等:欧洲人在这里收获了大量的粮食、赢得了巨大的利润,而他们携带的天花、麻疹病毒,也造成了印第安人的大量死亡。

大陆的相遇,……最积极的后果之一就是玉米、南瓜、西红柿、马铃薯、蕃薯、花生等美洲粮食作物输入旧世界。它不但极大地改变了欧洲人的餐桌,也养活了更多人……这是新旧两个世界之间一场宏大的物种交换。……这种交换并不平等:欧洲人在这里收获了大量的粮食、赢得了巨大的利润,而他们携带的天花、麻疹病毒,也造成了印第安人的大量死亡。

——《哥伦布大交换》(艾尔弗雷德·克罗斯比)

材料三 两座英雄纪念碑和一座双面碑

在菲律宾麦克坦岛有两座相距不过百米的英雄纪念碑,它们分别是:1866年西班牙人为纪念麦哲伦而树立的英雄纪念碑和1952年菲律宾为纪念杀死麦哲伦的酋长拉普拉普树立的英雄纪念碑。

在岛上还耸立着一块铜碑,碑的正反两面用英文镌刻着麦哲伦和拉普拉普这两位敌对人物的事迹。

正面写着:“菲律宾土著人抵抗欧洲人入侵,在此击毙其统帅麦哲伦。”

背面写着:“麦哲伦与菲律宾土著人激战,受伤后身亡于此。后来其部下继续西航,完成了第一次环球航海。”

问题:

(1)材料一中,“吾”指的是________,支助他的“国王和王后”指的是________(国家)的王室。他带领船队横渡____________,抵达了________。

(2)对于麦哲伦船队与菲律宾土著人的激战,为什么会有以完全不同口吻撰写、记载同一事件的两篇碑文?双面碑和两座英雄纪念碑给我们什么样的启示?

(3)你是如何看待新航路开辟的?

阅读下列材料,回答问题。

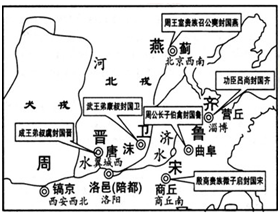

材料一 《西周分封形势图》

材料二 《秦朝疆域图》

材料三:辛亥革命为2132年的历史打造了一个用铁和血铸成的句号,只有漫长的历史才能称量出这个句号的真正意义和重量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

请回答:

(1)据材料一概括分封制的特点,并结合所学知识说明其作用。

(2)据材料二指出秦朝的地方行政制度,并结合所学知识概括其影响。

(3)从政治角度阐述“这个句号的真正意义”。

阅读下列材料并回答问题:

材料一我们改革中国的主义,是三民主义。三民主义的精神就是要建设一个极和平,极自由,极平等的国家,不但在政治上要谋民权的平等,而且在社会上要谋经济的平等。这样做法,方才可以免除种种阶级冲突,阶级竞争的苦恼……。

——1919年间孙中山和戴季陶一次谈话

材料二 我们主张的新民主主义的经济,也是符合于孙先生的原则的。在土地问题上,孙先生主张“耕者有其田”。……按照孙先生的原则和中国革命的经验,在现阶段上,中国的经济,必须是由国家经营、私人经营和合作社经营三者组成的。而这个国家经营的所谓国家,一定要不是“少数人所得而私”的国家,一定要是无产阶级领导下而“为一般平民所共有”的新民主主义的国家。

——毛泽东《论联合政府》

材料三 社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。……社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)据材料一概括孙中山的主要观点。指出他对中国革命的设想有何特点。

(2)概括材料二提出的经济主张。据材料二说明《论联合政府》与新三民主义之间的关系。

(3)与材料一、二相比,材料三在发展经济的思路或手段上有了新的变化,但始终不变的是社会发展的宗旨。指出其变化之处,分析其不变的宗旨

阅读下列材料并回答问题:

材料一宋应星(1587~约1666)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二牛顿(1643-1727)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表了一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(6分)

阅读下列材料并回答问题:

材料一汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宗《中国大历史》

材料二《古今图书集成》统计的烈女节妇人数

| 唐代 |

宋代 |

明代 |

| 51人 |

267人 |

36000人 |

朱熹:“唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事,不以为异。

──《朱子语类》

明清时代,《内训》、《古今列女传》、《规范》等女教读物铺天盖地,明清帝王都曾下过不少诸如此类的诏书、制文。

──百度百科

材料三西汉巨商卓王孙的新寡女儿卓文君与司马相如一见钟情,琴心相挑,终成眷属。明末李贽认为卓文君是“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为”。

材料四孟玉楼丧夫后要改嫁,亲戚及乡邻都赞同,“少女嫩妇的,你拦着不教他嫁人,留着他做什么?”

——据明中后期小说《金瓶梅》

请回答:

(1)依据材料一,分析儒家思想对于封建统治的作用。结合所学历史知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析从唐至明清“烈女节妇”由少到多的原因。

(3)结合明朝中后期的经济、文化状况,说明材料三、四这些看法形成的原因。

(10分)阅读材料,回答问题。

材料一或由于不得其道,误其方向,认为学问系士人以上之事,至于农工商以及妇女则置之度外……或骛于词章记诵之末节,陷于空理虚谈之歧途,其论虽似高明,但能身体力行者甚少。

——《析日本明治维新教育改革及其历史作用》

材料二 1872年9月,文部省在《学制序文》中说:“人之所以立其身,治其产,昌其业,以遂其生者,……非学不可。故有学校之设立”“自今以后一般人民,无论华、士族,农工商及妇女,必邑无不学之户,家无不学之人”。

——叶立群《日本的教育改革》

(1)据材料一,指出当时日本教育存在的弊端。(4分)

(2)材料二《学制序文》体现了日本怎样的教育主张?对日本社会发展产生了什么影响?(6分)