阅读下列材料

材料1 1793年6月3日通过的关于将流亡者产业分成小块出售的法令,自霜月二日(1793年11月21日 )起棱椎广应用于所有国有产业,已被收归国有的慈善机构和教育事业

)起棱椎广应用于所有国有产业,已被收归国有的慈善机构和教育事业 的财产,已

的财产,已 被处决的犯人和被流放的神甫的财产均按同样办法处理。把土地分成小块诚然能使相当数量的农民从此拥有土地或使更多的农民能扩大其农庄。……1793年6月10日法令允许按人口平分市镇公地,使每个居民都能分得一份土地。

被处决的犯人和被流放的神甫的财产均按同样办法处理。把土地分成小块诚然能使相当数量的农民从此拥有土地或使更多的农民能扩大其农庄。……1793年6月10日法令允许按人口平分市镇公地,使每个居民都能分得一份土地。

——勒菲弗尔《法

——勒菲弗尔《法 国革命史》

国革命史》

材料2 这一时期(19世纪末),法国农业发展比其他主要资本主义国家缓慢,小农经济仍占绝对优势。……法国虽然土地肥沃,气候良好,但单住面积产量并不很高。当时,法回几种主要作物的产量只居世界第11—17位。

19世纪未,法国共有农户560多万,农业人口占60%以上。耕种5公顷以下的400万户(占70%以上),只有650万公顷土地。……小农抵押借款的数额增加到250亿法朗,大批破产农民开始沦为无产阶级或半无产阶级。农民贫困和农业经营的分散性阻碍了农业机器和农艺科学的广泛应用,并间接影响了工业的发展。

——张芝联主编《法国通史》

材料3 自亨利七世以来,世界上没有任何地方,是由资本主义这样毫无怜惜地处理各种传统的农业关系。……从速一点看英国要算最革命的国家。 ——马克思《剩余价值学说史》

——马克思《剩余价值学说史》

材料4 历史学家们普追同靠大约从1688年到拿破仑战争结束(1815年)这段时间是大土地所有者集团的黄金时代。他们在这个国家(指英国)的一些重要地区中迅速的扩展自己的势力。这种扩展往往以牺牲小乡绅的、特别是牺牲农民的利益为代价的。……这是一个农业技术正在革新的时代,……因为使用新技术花费大大,中小农民难以支付。毫无疑问,那些大的农业集团通过高利润,低成本而获得大部分增长益。

——B.摩尔《民主和专制的杜会起源》

回答:

(1)比较法国革命和英国革命对土地的处置方式有何不同?

(2)结合有关材料和教材中的知识说明马克思所说的“毫无怜惜地处理各种传统的农业关系”指的 是什么?马克思为什么因此说英国是“世界上最革命的国家”? ( 6分)

(3)比较英、法两国资产阶级革命后农业经营的不同特点及对农业发展的不同影响。

(4)通过以上材料,你对资本主义发展的实质有什么新的认识?

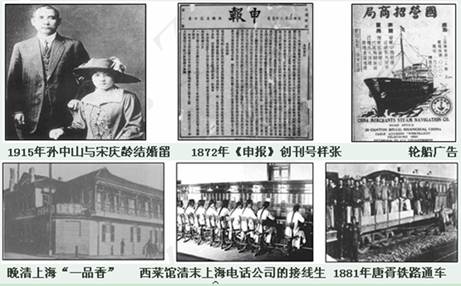

下图是清末明初的历史场景

上述现象反映了近代社会变迁的哪些特点?结合所学分析变迁的原因。

历史学者钱乘旦认为,民族国家的形成对现代化的起步具有关键的意义。阅读材料,回答问题。

材料一今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。以地球上最大之民族,而能建设适于天演之国家,则天下第一帝国之徽号,谁能篡之?特不知我民族自有此能力焉否也?有之则莫强,无之则竟亡,间不容发,而悉听我辈之自择。

——梁启超:《论民族竞争之大势》(1902年)

(1)据材料一,概括梁启超的基本观点。

材料二惟是兄弟曾听见人说,民族革命是要尽灭满洲民族,这话大错。民族革命的原故,是不甘心满洲人灭我们的国,主我们的政,定要扑灭他的政府,光复我们民族的国家。

——孙中山:《在东京创刊周年庆祝大会的演说》(1906年)

吾国今日既曰五族共和矣;然日五族,固显然犹有一界限在也。欲泯此界限,以发扬光大之,……建设一大中华民族。

——孙中山:《序》(1921年)

(2)据材料二,概括孙中山民族国家观念的变化,并说明辛亥革命对现代国家转型的贡献。

材料三中世纪时,天主教之势力空前强大并占据支配地位,封建割据严重,王权弱小。14—15世纪情况发生了变化……一些国家的君主也要求摆脱天主教会的束缚,加强中央集权。到15—16世纪,西欧的英、法、西班牙等国先后形成为统一的民族国家,并且出现了以专制君主为核心的加强中央集权的趋势。

——崔爽:《宗教改革的历史背景》

材料四这是从15世纪下半叶开始的时代,国王的政权依靠市民打垮了封建贵族势力,建立了巨大的、实质上的以民族为基础的君主国,而现代的欧洲和现代的资产阶级社会就是在这种君主国里发展起来的。

——恩格斯:《自然辩证法?导言》

(3)据材料三、四并结合所学知识,分析15—16世纪推动英、法等欧洲民族国家形成的历史因素及其影响。

(4)综合以上材料,比较近代欧洲与中国寻求建立民族国家的进程有何不同?从中你获得怎样的认识?

【中外历史人物评说】(15分)

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一在南方各州人民中似乎存在着一种恐惧心理。他们认为,随着共和党政府的执政,他们的财产,他们的和平生活和人身安全都将遭到危险。这种恐惧是从来没有任何事实根据的。

保持各州的各种权利不受侵犯,特别是各州完全凭自己的决断来安排和控制本州内部各种制度的权利不受侵犯,乃是我们的政治结构赖以完善和得以持久的权力均衡的至为重要的因素;我们谴责使用武装力量非法入侵任何一个州或准州的土地,这种入侵不论使用什么借口,都是最严重的罪行。

材料二任何一个州,都不可能仅凭自己动议,便能合法地退出联邦——而任何以此为目的的决议和法令在法律上都是无效的……从宪法和法律的角度来看,联邦是不容分裂的;我也将竭尽全力,按照宪法明确赋予我的责任,坚决负责让联邦的一切法令在所有各州得以贯彻执行。

我们不是敌人,而是朋友。我们决不能成为敌人。尽管目前的情绪有些紧张,但决不能容许它使我们之间的亲密情感纽带破裂。

——上述材料均摘自1861年3月4日林肯总统的就职演说

(1)林肯在什么背景下发表这一就职演说?从内容看,表达了林肯怎样的政治主张?(8分)

(2)结合所学知识,评价林肯的历史贡献。(7分)

【20世纪的战争与和平】

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料- 1940年春,德军在欧洲战场有了新的进展。与此同时,日本进一步确定了“北守南进”的政策,企图通过“南进”切断滇越、滇缅等外国援蒋交通线;但美国不久废除日美通商航海条约。又于1940年7月2日宣布对武器、军需物资和飞机零件等实行输出许可证;日军在上述张鼓峰和诺门坎对苏武装挑衅失败后,“北进”计划受到沉重打击;而苏联又于1939年8月23日签订互不侵犯条约,日本无力单独对苏作战;欧洲战局急变,日本以为英国危在旦夕,德国必胜,应乘机“南进”,夺取英、法、荷在东南亚的殖民地。为此,1941年10月日本海军统帅部联合制定了南方作战计划,其作战方案以海空精锐组成机动部队,由北方航线偷袭美国太平洋舰队的主要基地珍珠港,沉重打击美国海军主力。然后迅速进攻马来亚和菲律宾……日本的整个作战计划是建筑在发动突然袭击取胜的侥幸心理和对战争各方力量的错误估计之上的。同时,他们盲目迷信德国法西斯的叫嚣,相信“已经确保乌克兰宝库的德国,今后将掌握高加索油田,进一步攻略近东、苏伊士运河,从而称霸欧洲大陆”,而且过高估计自己力量,以为能在东方“确立战略优势,同时确保重要资源地区和主要交通线,造成长期自给自足的态势”。这种战争指导计划,其失败是不可避免的。

——摘自吴廷缪《日本史》

材料二日本的政府要人们从未希望要真正征服美国,他们是希望用大量击沉美国舰艇的方式促使美国分崩离析,就像他们在1905年打败俄国人那样,最后同意谈判,把他们夺取的领土让给日本。山本五十六虽然袭击了珍珠港,杀死2400个美国人,但是,他却立刻使美国人民团结一心。从那时起,他们从未动摇过,决心战斗到彻底的胜利。

——摘自(美)E-B.波特《海上力量——世界海军史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括日军制定“北守南进”政策的背景,并分析“日军南方作战计划,其失败是不可避免的”这一观点的依据。(9分)

(2)结合所学知识,论证材料二的观点。(6分)

【近代社会的民主思想与实践】(15分)

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

18世纪末的法国大革命从许多方面来看都是美国独立革命的一个直接后果,但它要解决的问题却不同于美国革命,而和一个半世纪以前爆发的英国革命如出一辙……然而和英国革命比较起来,法国革命又显得更经典一些,因为它对封建因素的革除最为彻底——实际上惟有法国革命才真正实现了对封建社会的革命性改造,因而惟有法国革命才能算得上是真正意义上的“革命”。法国革命之所以常常被称作“大革命”,也许就是因为需要突出它和英国革命及美国革命的这种差异的缘故。

由于法国革命具有这种特殊的经典性,它在现在民主政治创制方面的贡献自然也非同一般。事实上它历来被认为是世界政治发展史上的一块划时代的里程碑,是全球性的政治民主化潮流开启的标志。

——摘自马克壶主编《世界文明史》(上)

(1)结合所学知识,从现代民主政治建设的角度,说明法国革命和英国革命“如出一辙”,及法国革命比英国革命“更经典”。(11分)

(2)如何理解法国大革命“是美国革命的一个直接后果”?(4分)