思想是地球上最关丽的花朵。一个拥有伟大思想的比族,才能拥有不断前进的动力。

阅读下列材料并回答问题。

材料一:只是在20世纪时,他们(殖民地诸民族)才开始具有民族意识,这一方面是对西方统治的一种回应,另一方面是由于欧洲民族主义思想意识的传播,再一方面是因为特别易受这种思想意识影响的土著中产阶级的兴起。

——斯塔丈里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一中,作者分析了殖民地诸民族具有民族意识的三个原因,参照作者的思路,运用近代中国的历史史实,分析孙中山20世纪初的民族主义思想产生的原因。

材料二:“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。”

(2)20世 纪初,孙中山顺应“世界潮流”提出的思想对中国政治民主化方面做出了哪些贡献?孙中山1924年的民族主义相对于1905年而言,增加了什么新内容?

纪初,孙中山顺应“世界潮流”提出的思想对中国政治民主化方面做出了哪些贡献?孙中山1924年的民族主义相对于1905年而言,增加了什么新内容?

材料三:全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之巅远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝目;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽尔《星星之火,可以燎原》

(3 )材料三山现的历史背景是什

)材料三山现的历史背景是什 么?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

么?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

(4)综合材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

民族资本主义在近代中国经历了曲折发展的历程,作为资本主义的生产方式,对中国近代化产生了深远影响。

阅读下列材料,完成下列问题。

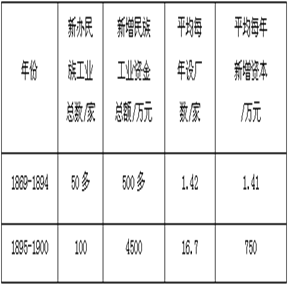

材料一 近代民族资本主义工业简况表(部分)

材料二 我国民族资本主义面粉业生产能力发展变化

材料三 南京国民政府时期大事记(节选)

1928年,国民政府形式上统一全国;赣南、闽西革命根据地建立。

1929年,世界经济危机爆发。

1930-1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”。

1931年,日本发动九一八事变,侵占中国东三省。

1933-1934年,蒋介石派兵对革命根据地发动第四、五次大“围剿”。

1945年,陈立夫、陈果夫控制的中国蚕丝公司在上海设立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订。

(1)据材料一并结合所学知识,从政治、经济、思想角度分析此时民族企业发展的原因。(3分)

(2)据材料二所示的民族工业的状况,从政治、思想方面分析对我国民主革命转型所产生的影响。

(3)依据材料三概括不利于民族工业发展的内外因素有哪些。

(4)综合上述材料并结合所学知识,分析民族资本主义工业在旧中国的历史地位。

阅读下列材料:

材料一:新生的工业能够这样成长起来,只是因为它用机器代替了手工民工具,用工厂代替作坊,从而把中等阶级的劳动分子变为了工人无产者,并把居民间的一切差别转化为工人和资本家之间的对立。

——恩格斯

材料二:资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓文明制度,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。

——《共产党宣言》

请回答:

(1)结合材料一,说明工业革命的核心内容。

(2)根据材料一概括说明工业革命带来的社会关系的变化。

(3)材料二中的“文明”是指什么?

(4)材料二分析的资本主义统治世界的原因是什么?其核心是什么?

中国古代是一个农耕文明的国家。广袤的黄河流域是农耕文明的发祥地,曾经是唐代以前中国的经济重心所在,但南宋以后却让位于江南。经济重心的转变曾经引起了中国文明的巨大变化!请根据所学回答以下问题:

(1)历史上在西汉后江南地区有三次开发,请说出三次开发的分别是哪三次?

(2)根据所学,你认为古代经济重心南移的原因有哪些?

(3)试就经济重心南移的影响谈谈自己的看法?

阅读下列材料,回答问题:

400年之前,哥伦布横越大西洋,达·伽马从葡萄牙出发,绕过好望角航行到印度西部海岸,从而开创了一个新的历史进程。1837年到1897年间(维多利亚女王执政的60年),西方确立了它在全世界的优势地位,便是这一进程的圆满结局。在这4个世纪中,几乎所有的非西方世界,不是沦入西方的统治,就是在某种程度上自愿采用成功的西方文明生活方式,从而保持自己的独立。……

此时此刻回顾历史,似乎结局已定。基于西方在世界范围内的优势,历史已臻至一种稳定状态。……确实,整个世界现在已被纳入西方的界限之内,因而才被列入历史范围之中。

——汤因比《人类与大地母亲》

(1)19世纪末,已经“臻至一种稳定状态”的世界是一个怎样的世界?

(2)从“400年前”到19世纪末,现代化进程是如何扩展到全球的?

阅读下列材料,回答相关问题。

材料一:英国繁荣的经济以各种方式促进了英国的海外事业,……使英国殖民者和商人胜过他们的竞争者。

——[关]斯塔夫里阿诺斯《全球通史——1500年以后的世界》

18世纪,大英帝国已经成为一个密切协调的贸易团体:加拿大的小麦和木材,澳大利亚的羊毛,印度的棉花、黄麻和茶叶,以及西印度群岛的蔗糖,都主要是为英国市场生产的。从英国的角度看,印度正成为英国工业品的主要市场。

——[英]P·J·马歇尔主编《剑桥插图大英帝国史》

材料二:议会在1701年通过的“嗣位法”,在立宪君主制度的建立过程中具有重要意义。法案规定,威廉三世死后,王位应传给詹姆斯二世的第二个女儿安妮。……国王所作的一切决定和政府的命令,必须由同意该项决定的枢密院的成员,即政府的大臣签署才能生效。此外,法案还规定,以后法官的任免权不再属于国王而属于议会;以后凡议会谴责、定罪的人,国王都不能任意赦免等。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史》

材料三:

(1)17、18世纪,英国“海外事业”的“竞争者”主要是哪些国家?“竞争”结果如何?请结合史实加以说明。

(2)依据材料二,归纳当时英国君主立宪制的特点。

(3)材料一、二与材料三之间有何联系?指出三者对英国的共同影响。