(25 分) 生产和消费是人类诞生以来的永恒主题,消费水平与经济发展相伴而行。阅读材料,回答问题。

材料一 论治者类欲禁奢,以为财节则民可与富也。……予每博观天下之势,大抵其地奢则其民必易为生;其地俭,则其民必不易为生也。何者?势使然也。今天下之财赋在吴越。吴俗之奢,莫盛于苏杭之民。有不耕寸土,而口食膏粱;不操一杼,而身衣文绣者。不知其几何也。盖俗奢而逐末者众也。只以苏杭之湖山言之,其居人按时而游,游必画舫肩舆,珍羞良酝,歌舞而行,可谓奢矣。而不知舆夫舟子、歌童舞妓,仰湖山而待爨(音:cuan意:烧火煮饭) 者不知其几。故曰,彼有所损,则此有所益。若使倾财而委之沟壑,则奢可禁。不知所谓奢者,不过富商大贾豪家巨族,自侈其宫室、车马、饮食、衣服之奉而已。彼以粱肉奢,则耕者、庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者、织者分其利。

——明 陆揖《蒹葭堂杂著摘抄·禁奢辨》

材料二 随着城市的发展,实际工资的上涨,与之并行的许多消费品价格的下降,在19世纪80、90年代,使得工人们能够消费得起食物和除住房以外的东西了。工人们的预算中现在也包括了更多的衣服开销,甚至可以去进行休闲消费了。……人们从乡村向城市的大量迁移,从事农业的人口数量急剧下降。到20 世纪50 年代,欧洲大部分地区的农民数量都下降了50%。但工人阶级的规模并没有因此而扩大。随着白领雇员人数的逐渐增加,产业工人的人数逐渐下降了。同时,工人阶级的实际工资上升使他们能够以中产阶级的模式进行消费了,由此进入了一些观察家所称的“消费社会”。20 世纪20年代,商业中引入了分期付款方式,这种方式在50 年代广为流行,使得工人们有能力像中产阶级一样购买电视、洗衣机、冰箱、吸尘器、录音机和汽车等。

——摘编自[美] 杰克逊.J.斯皮瓦格尔《西方文明简史》

(1)根据材料一,简要评述陆楫的消费观,(12 分)并概括指出明末清初江南地区社会生活方面出现的新现象。(4 分)

(2)根据材料二,概括19世纪以来欧洲工人阶级消费观念发生了怎样的变化,并结合所学知识简要分析“消费社会”兴起的条件。(5 分)

国家形象是一个主权国家和民族在世界舞台上所展示的形状相貌及国际环境中的舆论反映。国家形象具有极大的影响力、凝聚力,是一个国家的整体实力的体现。阅读下列材料,回答问题。

材料一几乎每一位西方作者写到中国社会状况时毫无例外地要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德和身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

——周宁《鸦片帝国》

材料二 1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑,因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。-----这种共和政体悲惨地结束了,即悲惨地失败了。然而,失败的并不是共和政体,而是一代人。

——N·佩弗《远东》

材料三 1958年美国人伊罗生出版的《浮光掠影----美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:①尊敬阶段(18世纪)②轻视阶段(1840---1905年);③乐善好施阶段(1905----1937年);④赞赏阶段(1937-----1944年);⑤清醒阶段(1944---1949年)⑥敌视阶段(1949----)。 ——袁明《备论中国在美国的形象》

材料四半个世纪以来,和平共处五项原则经受住了时间的考验,为维护亚洲和世界的和平与稳定,促进国际关系的健康发展,做出了不可磨灭的贡献。其一,它提供了相同或不同社会制度的国家建立和发展关系的正确指导原则。其二,它指明了和平解决国家间历史遗留问题及国际争端的有效途径。其三,它有力地维护了广大发展中国家的利益,促进了南北关系的改善和发展。其四,它为推动建立公正合理的国际政治经济新秩序奠定了重要的思想基础。

——温家宝在和平共处五项原则50年纪念大会上的讲话

(1)材料一、二中所描写的 “中国形象”分别是什么?

(2)结合所学知识,分析指出材料三中,美国人对中国形成第④和第⑥两个阶段看法的政治原因。

(3)结合材料四和所学知识,简述和平共处五项原则提出的历史意义。在和平共处五项原则指导下,20世纪50年代中国有哪些走向国际舞台的重要外交活动?

(4)材料四、五反映出当代中国什么样的“国家形象”? 从 “中国形象”的变化中,你获得了哪些启示?

阅读下列材料,并回答问题:

材料一 朝议,是指古代中国皇帝召集重要官员在朝堂开会,讨论国家军国要务,大臣畅所欲言,最后仍由皇帝决断的制度。

一、议定皇帝名号

(公元前221年),秦灭掉了关东六国中最后的齐国,“一统天下”。嬴政召开了由丞相王绾、御史大夫冯劫、廷尉李斯等重要公卿参加的朝廷会议。会议商讨的主题:“寡人以渺渺之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”

“封建”还是“郡县”?

(1)根据材料一和所学知识,指出秦朝两次朝议的最终结果分别是什么?

材料二 太宗曰:“……以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?”

——《贞观政要》

(2)根据材料二概括唐太宗认为“委百司商量”国事的主要理由,他如何“委百司商量”国事?

材料三 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。——朱熹《朱子语类》

(3)根据材料三概括北宋加强中央集权的措施,材料三作者对此有何看法?

材料四 洪武十三年,朱元璋以宰相胡惟庸谋反伏诛,于是废宰相。……相权与君权合而为一,明朝早期皇帝大权独揽。但由于国家事务繁多,皇帝无法处理,洪武十五年九月罢四辅官,仿宋殿阁制设内阁。内阁只为皇帝的顾问,奏章的批答为皇帝的专责。内阁大学士一职多以硕德宿儒或朝中大臣担任,只照皇帝意旨写出,称“传旨当笔”。权力及地位尚不如过去的宰相。宣宗时期,……批准内阁在奏章上以条旨陈述己见,称为“票拟”制度,又授予宦官机构司礼监“批朱”。票拟之法补救君主不愿面见阁臣之弊。

——百度百科

根据材料四概括明朝内阁主要职责,据此概括明朝政治的特点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:凡天地之间,皆有形质,就形质之中,有体有用。体者,即形质也。用者,即形质上之妙用也。

——唐·崔憬《周易探元》

材料二:新旧兼学,四书五经、中国史事、政书、地图为旧学;西政、西艺、西史为新学。旧学为体,新学为用。

——张之洞《劝学篇》

材料三:体用者,即一物而言之也。有牛之体,则有负重之用;有马之体,则有致远之用。未闻以牛为体,以马为用者也。中西学之为异也,如其种人之面自然,不可强谓似也。故中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡。……若夫言主中学而以西学辅所不足者,骤而聆之,亦若大中至正之说矣。措之于事,又不然也。往者中国有武备而无火器,尝取火器以辅所不足者矣;有城市而无警察,亦将取警察以辅所不足者矣。顾使由今之道,无变今之俗,是辅所不足者,果得之而遂足乎?有火器遂能战乎?有警察者遂能理乎?此其效验,当人人所能逆推,而无假深论者矣。

——严复《与外交报主人书》

请回答:

(1)依据材料一,分别指出“体”、“用”的含义及地位。

(2)依据材料二,并结合所学知识,简要评价张之洞的观点。

(3)依据材料三,并结合所学知识,指出严复观点的时代价值。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:社会福利活动的范围在20世纪中期——1940年代和1950年代——取得了标志性的重大扩展,而这一增长的主成分,至少在开支方面,是前几十年社会保险工作苦心经营的结果。简言之,这些计划一开始,收入保障之基本计划—一退休、失业和工伤—一的范围和覆盖率就逐步持续上升,为越来越多的人口提供保护,同时也占用了越来越多的预算。随着时光的流逝,那些原先设计为解决狭隘条件下和特定人群的计划被放宽限制、修订并拓展到覆盖全民。与此同时,最初设定为接近最低生存标准线的援助水平也被放宽到符合主流社会之合理标准的水平。

——Neil Gilbert,Paul Terrell著《社会福利政策导论》

材料二:早在1990年,欧共体12国在养老金和医疗保健方面的亏空就达7.5万亿欧洲货币单位,相当于同年欧共体国内生产总值的145%。1995年,法国社会保障总赤字达1200亿法郎。瑞典政府1994年的财政赤字为1900亿克朗。社会保障状况一直较好的德国从1995年起也出现了医疗保障赤字。欧洲各国向人们提供的高标准的福利是通过向企业和个人征税维持的,因此也就给企业造成了沉重负担,导致其竞争力下降,使欧洲难以和美国、日本及东南亚地区竞争。福利国家开始违背其本来目标,一些人看到,多工作并不能使生活改善多少,甚至还不如领取补助和失业金合算。近些年来,欧洲国家的失业率居高不下,许多国家的失业率都在两位数以上。……由于生活稳定和医疗水平的提高,欧盟成员国人均寿命从二战结束后的66岁上升到50年后的76岁,这就意味着个人平均领取养老金的时间增加了10年,平均享受医疗照顾的时间也相应多出十年。

——钱宁《现代社会福利思想》

请回答:

(1)根据材料一,归纳西方福利国家建设的主要成就。

(2)根据材料二,分析西方福利国家面临的主要危机。

(3)依据以上材料,并结合所学知识,谈谈对“福利国家”制度的认识。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:当伯利克里和艺术家们开始美化雅典时,他们首先把注意力投向了雅典卫城。在雅典城迂回曲折的街道两旁,雅典人简朴的住宅给我们留下了深刻的印象。它们多是一层或两层的平顶屋。市场是雅典人选行贸易和社交活动的中心,市场旁边是一些有名的门廊或回廊,是人们休闲纳凉的好去处。……雅典公民大会在卫城西侧的普尼克斯山上召开,普尼克斯山被设计成一个半圆形的砖石建筑。……在那里的露天剧场上,我们仍能看到伯利克里向民众发表演讲时站的讲台,以及后面的主席团座位。雅典卫城

——(英国)J·C·斯托巴特《光荣属于雅典》

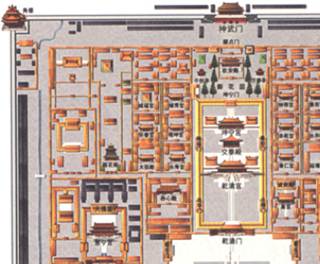

材料二:紫荆城整体布局依据天文原理,全部按照南北轴线方向排列,以反映宇宙的无上权威。总的规划和所有细节设计,都是为了让走近或进入各道城墙和庭院的人心生敬畏并留下难忘印象。……它那壮观的庭院,它所有建筑物的屋顶轮廓之优雅和建筑学上之气势,还有大量使用的彩色釉瓦,使它无论在美学上还是在象征意义上都无与伦比。

——(美国)罗兹·墨菲《亚洲史》

请回答:

(1)依据材料一、二,概述雅典卫城与中国紫荆城的不同特点及分别体现的政治理念。

(2)依据上述材料并结合所学知识,分析上述两种政治理念产生的根源。