问答题:根据设问,回答问题(本大题10分)。

德国法学家说:罗马曾三次征服世界,第三次用的是法律。罗马法是罗马统治的有力支柱,对欧美国家的立法和司法产生了重要影响。结合所学知识,回答下列问题:

(1)《十二铜表法》的颁布有何积极意义?

(2)英国《权利法案》的颁布,有什么意义?

(3)19世纪晚期,法国通过法律确立了怎样的政治体制?

(4)结合所学知识,概括上述三部法律文件的共同点。你能从中得出的最主要认识是什么?

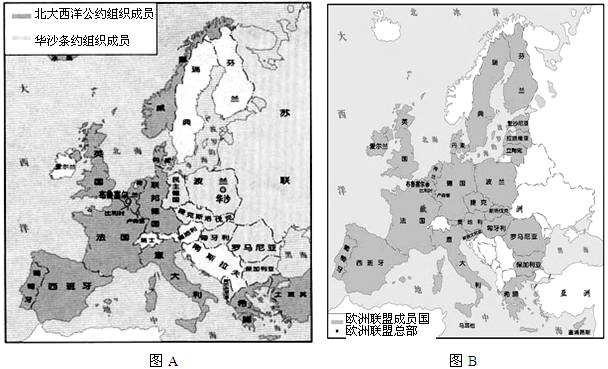

阅读材料,完成下列要求。历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

比较图A、图B,提取两项有关欧洲历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

中共十八届三中全会提出完善城镇化健康发展体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系。历史上的城市化进程可以提供有益的借鉴。阅读材料,回答问题。

材料一在大城市发展的同时,成千上万个镇市也因商业的发达而兴盛起来。《元丰九域志》等书都记录了大量镇名,其地位仅次于县治。官府在各地设置场务,收取商税。市的地位又仅次于镇,有些市也设置行政机构。有的镇市发展到相当大的规模。如黄池镇(今安徽马鞍山)和沙市(今属湖北)是从属于州县的镇市,却发展为商旅萃聚的贸易中心,黄池镇商业的繁荣已超过太平州(今安徽当涂)。有些市、墟或集因商业的发达而发展为镇,有的镇也升格为县。由于商品流通和交换的频繁,官府在不少商船客货辐辏地设置税场,商税收入也非常可观。

——摘编自邓广铭等《宋史》

(1)依据材料一,指出宋代城镇发展的突出表现是什么?结合所学知识分析城镇发展产生的社会影响。

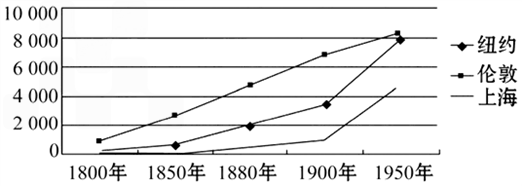

材料二:伦敦、纽约、上海城市人口变化示意图(以千为单位)

(2)材料二反映了伦敦、纽约、上海三地的城市化进程。三地城市化的进程、程度方面存在怎样的差异?根据所学知识分析产生差异的主要原因。

材料三建国初期,我国城镇化水平很低,城镇人口占总人口的比重为10.6%。由于传统的计划经济体制和严格的户籍制度的藩篱,城乡之间生产要素不能自由流动,工农业产品不能平等交易,城乡之间处于严格的分割状态。随着国家对工业投入的增加,城镇人口比重缓慢上升,1978年达到17.9%。在改革开放的新时期,工业化、市场化和国际化进程的加快使城镇化进入加速发展时期,2008年城镇人口占总人口的比重上升到45.7%。

到2011年末,我国大陆城镇人口69079万人,占总人口比重达到51.27%,首次超过农村人口。(注:该数据来自国家统计局公告)

新农村建设稳步推进。城乡经济社会发展一体化的新格局正在逐步形成。

————摘编自《新中国成立60周年经济社会发展成就回顾系列报告之一》

(3)根据材料三概括新中国城镇化的特点。

【历史上重大改革回眸】阅读下列材料,回答问题。

材料一 文侯问李克(李悝)曰:“为国如何?”对曰:“臣闻为国之道,食有劳而禄有功,使有能而赏必行、罚必当。”文侯曰:“吾赏罚皆当,而民不与,何也?”对曰:“国其有淫民乎?臣闻之曰:“夺淫民之禄,以来四方之士”。

——(西汉)刘向《说苑·政理》

材料二是时,李悝为魏文侯作尽地力之教(充分利用土地的教令)。以为地方百里,提封(国内)九万顷,除山泽、邑居参分(三分)去一,为田六百万亩。治田勤谨则亩益三升;不勤则损亦如之。地方百里之增减,辄为粟百八十万石矣。又曰:籴甚贵伤民(士、工、商),甚贱伤农;民伤则离散,农伤则国贫。故甚贵与甚贱,其伤一也。善为国者,使民毋伤而农益劝……是故善平籴者……故虽遇饥馑水旱,籴不贵而民不散,取有余以补不足也。行之魏国,国以富强。

——(东汉)班固《汉书·食货志》

请回答:(1)结合所学知识指出材料一中李悝提出的对策及该对策所针对的制度。并概括该对策产生的积极影响

(2)根据材料二并结合所学知识,概括李悝的基本思想并指出李悝提出这一思想的主要目的。

美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯对20世纪的欧洲乃至整个人类社会的发展状况进行了深入研究,提出了诸多令人耳目一新的观点。阅读下列材料,回答问题:

材料在某种意义上说,20世纪历史的进程意味着西方的衰落。伦敦、巴黎和柏林不再左右世界的新闻。它们也不再控制世界上的帝国。受第二次世界大战的影响,传统的欧洲体系的崩溃已成为不可改变的事实……

欧洲除了在进入一个衰落的时期外,还在进入一个成功的时期:它的思想、技术和制度正比以往任何时候更迅速地传遍全球。从根本上说,这意味着欧洲三大革命——工业、科学和政治革命——的传播。……在战后的年代里,越来越多的民众积极地、自觉地卷入了西方化的进程。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

运用上述材料,结合所学知识,论证材料中的观点。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清楚。)

阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 在西方某些政治学和历史学的著作中,总是津津乐道地称颂伯利克里时代的所谓民主政治,并以它的“优越性”来贬抑所谓的东方君主专制。在此,我们很有必要剖析一下雅典奴隶制民主政治并非十全十美,而是存在着极大的局限性。

——刘自成《伯利克里时代新解》

材料二 据哈蒙德的《希腊史》估计,公元前431年,雅典的全部人口约40万人,其中奴隶约20万人,自由民16.8万人,其余为外邦人。

——潘桂仙《试析伯利克里时代民主政治局限性》

材料三英国是现代资产阶级政治制度的发源地早已为世人所公认。即使在当今社会主义国家的某些机构或制度上,也隐隐约约地打着英国影响的印记。因此,要了解当代西方政治制度乃至现代人类政治文明的来龙去脉,首先必须了解英国政治制度及其历史。

——程汉大《英国政治制度史》

我国宪法规定,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。人大监督是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督,是不可替代的。

(1)据材料一,以古代中国为例,证明某些西方学者贬抑“东方君主专制”是片面的。据材料二,概括说明材料一中“雅典奴隶制民主政治并非十全十美”的观点。

(2)根据材料三,分析社会主义中国有哪些政治制度也“隐隐约约地打着英国影响的印记”,并谈谈你对政治民主建设的认识。