斯大林格勒战役的胜利是世界反法西斯战争的转折点,主要依据是

| A.德军损失惨重,元气大伤 | B.促成了世界反法西斯同盟的形成 |

| C.法西斯集团内部开始瓦解 | D.德军被迫转入战略防御、 也推动了整个战争形势的变化 也推动了整个战争形势的变化 |

【中外历史人物评说】

材料 19世纪六七十年代,俄英两国相互勾结,支持阿古拍入侵并分裂新疆。当时,清廷出现海防、塞防之争。李鸿章认为“新疆不复,与肢体之元气无伤”,左宗棠主张“若此时而拟停兵节饷,自撤藩篱,则我退寸而寇进足。不独陇右堪虞,即北路科布多,乌里雅苏台等处恐亦未能晏然”,“东则海防,西则塞防,二者并重”。他强调新疆的安危关系到蒙古、陕西,山西、甘肃乃至京师,必须收复;就目前形势而论,列强还不至于在沿海挑起战争,而收复新疆却是燃眉之急,即使论军饷,海防本有经常经费,而塞防经费却是极端匮乏。

一一摘编自《从海防与塞防之争浅析清政府的政治决策》

1875年5月,(左宗棠)奉命督办新疆军务。为了西征,不惜大肆举借外债。据学者研究,每年光利息就白白流失几十万两白银,而偿还利息的总和,可以再建立一支稍弱于北洋的舰队。左宗棠西征的目的固然值得肯定,这一点是无庸质疑的。但是世人有不同的看法,如刘坤一、谭钟麟等人说“左相亟欲收复伊犁,以竟全功,不顾东、北两路,赤非公忠体国之道也。”

一一摘编自张学亮《左宗棠传》

(1)根据材料,概括指出左宗棠对国防问题的认识及措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简评左宗棠的国防措拖。

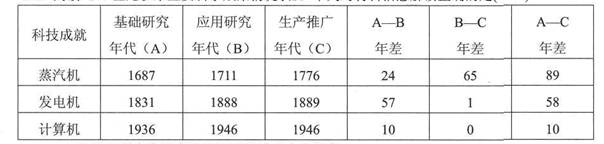

阅读《17世纪以来主要科学成果情况表》,下列对材料信息解读正确的是

| A.从发明到生产推广的年限越长科技含量越高 |

| B.科技成就都以科学理论重大突破为基础 |

| C.科技成果转化为生产力的周期越来越短 |

| D.科学发展对人类社会生活影响越来越大 |

2009年7月7日,美国总统奥巴马在俄罗斯新经济学院毕业典礼的演讲中说:“对于以往相互抗衡的对手而言,相互建立持久的伙伴关系有很大的困难,改变我们的政府和官僚机构数十年来形成的根深蒂固的习惯势力,任务也十分艰巨。”这说明()

| A.美俄关系走向缓和 | B.和平与发展是当今世界的主流 |

| C.冷战思维依然存在 | D.美国推行霸权主义和强权政治 |

托克维尔在《旧制度与大革命》中说:“当我考虑到这场革命摧毁了那样多与自由背道而驰的制度、思想、习惯,另一方面它也废除了那样多自由所赖以存在的其它东西,这时,我便倾向于认为,如果当初由专制君主来完成革命,革命可能使我们有朝一日发展成一个自由民族,而以人民主权的名义并由人民进行的革命,不可能使我们成为自由民族。”他在这里反思了

| A.美国革命对法国革命的影响 | B.不同时期自由所依赖的条件 |

| C.革命的彻底性所带来的弊端 | D.优良制度所具有的永恒价值 |

美国史学家海斯·穆恩·韦兰在《世界史》中写道:“大多数制定宪法和把全国政府置于宪法之下的人,如华盛顿、约翰·亚当斯和亚历山大·汉密尔顿,部倾向于贵族政治,而不是民主政治。他们不信任平民——他们的目的在于把民主政治和贵族政治平衡起来。”“他们不信任平民”的原因是

| A.民意与效率具有背离性 | B.“他们”不是平民的代表 |

| C.贵族政治不需要平民 | D.反对主权在民思想 |