图反映的是11世纪著名的“卡诺莎之辱”。德意志皇帝亨利四世在同教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍,国内诸侯乘机反叛。1075年1月,亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”。亨利四世身着罪衣,立在城堡门口三昼夜,才获得教皇的赦免。这就是“卡诺莎之辱”,又称“卡诺莎晋见”。这件事集中说明当时

①封建王权屈从于教权

②宗教改革运动引起了欧洲的封建国王反对教会统治的斗争

③封建王权与超越王权的教会争权夺利

④德国并没有实现高度的中央集权

| A.①②③④ | B.①②③ | C.①②④ | D.①③④ |

春秋时期楚相孙叔敖修建的著名水利工程芍陂位于()

| A.关中地区 | B.岷江流域 | C.淮河流域 | D.钱塘江流域 |

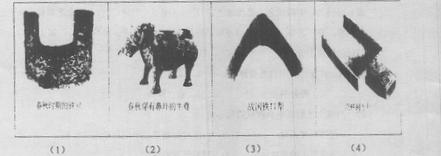

下列图片能反映春秋战国时期农用动力革命的是()

| A.(1) | B.(2) | C.(3) | D.(4) |

与成语“围魏救赵”相关的古代战役是()

| A.牧野之战 | B.城濮之战 | C.桂陵之战 | D.马陵之战 |

下列史料能反映进田制性质的 是()

是()

| A.天下为公,选贤与能 | B.今大道既隐,天下为家 |

| C.溥天之下,莫非王土 | D.令黔首自实田 |

夏商周三代之所以被称为“青铜时代”,其主要原因是()

| A.这一时期青铜器广泛使用在农业和手工业领域 |

| B.这一时期出土了具有很高艺术价值的青铜器 |

| C.青铜铸造是当时手工业生产的主要部门 |

| D.青铜铸造是当时最主要的生产部门 |