阅读下列材料:

材料一 哥伦布说:“黄金是一切商品中最宝贵的,黄金是财富,谁占有黄金,就能获得他在世上所需要的一切,同时也就取得把灵魂从炼狱中拯救出来、并使灵魂重享天堂之乐的手段。”

材料二:15世纪时,商人们把亚洲的茶叶、丝绸、瓷器、香料,非洲的黄金和象牙,美洲的黄金、白银、玉米、烟草和欧洲的枪支、工艺品等运往世界各地。

材料三 马克思在《共产党宣言》中说:“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”

请回答:

(1) 据材料一,分析哥伦布探索新航路的主要动机。结合时代背景,说明哥伦布这一动机产生的原因。

(2) 根据材料二,分析新航路的开辟产生的重大影响。

(3) 材料三中提到的“使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展”指的是什么?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:近110年间……中华民族危难深重,外遭帝国主义的侵略,内受封建主义的压迫,人民根本没有民主权利……回溯中国近代以来的历史,中国人民为争取民主进行了百折不挠的斗争和艰难探索,但只有在中国共产党的领导下,才真正获得了当家作主的权利。

材料二:中国共产党和中国人民根据自己的国情进行了新民主主义革命,在新中国成立后又从社会主义初级阶段的实际出发,实行有自己特点的社会主义民主。

材料三:中国特色社会主义民主正在不断健全、完善和发展。自20世纪70年代末实行改革开放政策以来,中国在深化经济体制改革的同时,坚定不移地推进政治体制改革,中国的民主制度不断健全,民主形式日益丰富,人民充分行使自己当家作主的权利。中国特色社会主义民主政治建设正在与时俱进,不断呈现蓬勃生机和旺盛活力。

——以上材料均摘自《中国的民主政治建设》白皮书

材料四:改革开放以来,中国走上了经济高速发展的道路。时至今日,“中国模式”作为一种独特的发展道路,引起了国际上越来越多的关注和讨论……青年评论家俞可平说,中国是采取“增量民主”的办法,“增量民主”表现为渐进的积量变为部分的质变……2008年2月7日德国《新德意志报》上的文章说:“中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点。这种亚洲‘社会主义民主’所涉及的是史无前例地继续思考‘孔子的公共伦理’,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。”

——中国新闻网

(1)依据材料一,概括近代中国“人民根本没有民主权利”的主要原因。近代前期,我国民族资产阶级为建立民主政治进行了哪些斗争和探索?

(2)结合所学知识指出,1949~1956年新中国建立了哪些有自己特点的社会主义民主政治?

(3)依据材料三、四,归纳社会主义建设新时期我国民主政治建设的特点。结合所学知识,指出新时期我国民主政治建设的重大创新。

(4)综上所述,谈谈你对我国民主政治建设的认识。

阅读下列材料:

材料一:公元前106年,分全国为13部(州),每部(州)派刺史一人,于每年秋天巡行郡国,按“六条问事”的职权,监督郡国……

材料二:(北宋)规定州郡长官由文臣担任。长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运使(管财政兼监察地方官吏……)、提点刑狱(管司法兼监察……)、安抚使(管军事,有时也兼管民政,在边境地区设置……)、提举常平(管常平仓救济、农田水利……)等四司,统称“监司”,也都由文臣担任……

材料三:洪武初年的监察机关称御史台。1382年(洪武十五年)改称都察院,长官有左右都御史等,专职弹劾百司。都察院下设十三道监察御史,纠察内外官员。……号“代天子巡狩”,大事奏裁,小事可立决。……明太祖……罝锦衣卫指挥使,下属南北两镇抚司,除负责侍卫、密辑盗贼奸宄外,北镇抚司述掌管诏狱,各地重罪逮至京师,往往由北司严刑审理,而后直接奏请皇帝。

——以上材料均引自朱绍侯主编《中国古代史》

材料四:夜饮密室,一人酒酣,谩骂魏忠贤,其三人噤不敢出声。骂,未讫,番人(厂卫特务)摄四人至忠贤所,即碎尸骂者,而劳三人金。三人魂丧不敢动。

——《明史·刑法志》

请回答:(1)根据上述材料,指出汉、宋、明三朝官制的相同之处。材料二中的地方官制有何显著特点?

(2)明朝的制度同汉、宋两朝有何不同?

(3)材料三、四中,明朝前后期的统治有何异同?反映了什么时代特点?

(4)简述汉、宋、明三朝监察制度的共同作用。

新中国不同时期的经济政策体现了鲜明的时代特点。阅读下列图文材料,回答问题。

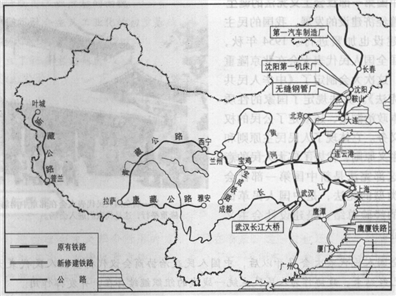

材料一我国某时期的工业建设成就分布示意图

材料二特别值得注意的是,最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误,他们走过的弯路,你还想走?过去我们就是鉴于他们的经验教训,少走了一些弯路,现在当然要引以为戒。

——1956年毛泽东《论十大关系》

材料三加入世界贸易组织,是中国全面分析国内外形势、为加快推进改革开放和社会主义现代化作出的重大战略决策。

——胡锦涛在中国加入世贸组织十周年高层论坛上的讲话

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,分析图中工业成就取得的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,毛泽东所说的“苏联在社会主义建设过程中的一些缺点和错误”主要指什么?毛泽东的论述反映出我党指导社会主义建设的基本理念是什么?

(3)据材料三并结合所学知识,分析中国做出加入世界贸易组织战略决策的必要性。

(4)综合上述材料,概括影响我国经济政策的基本因素有哪些?

思想文化的内 涵及其传播手段具有鲜明的时代特色。阅读材料,回答问题。

涵及其传播手段具有鲜明的时代特色。阅读材料,回答问题。

材料一“你们不能只追求荣誉和享乐,要知道,知识才是美德。……你们不要老想着他们人身和财产,而首先要改善你们的心灵。”……“天赋最优良的、精力最旺盛的、最可能有所成就的人,如果经过教育而学会了 他们应当怎样做人的话,就能成为最优良最有用的人。”

他们应当怎样做人的话,就能成为最优良最有用的人。”

——苏格拉底

(1)据材料一,指出苏格拉底对古典人文主义内涵的拓展,并说明其拓展的主要目的。

材料二

(2)根据图中美术作品的特征,判断它们产生的历史时期及其反映的主流思想。指出它们的作者和康有为宣传思想文化手段的相似之处,分析产生这种相似之处的共同因素。

材料三法国启蒙运动的代表人物及主张

| 人物 |

思想主张 |

| 伏尔泰 |

挟击教会和专制,倡导君主立宪;提倡天赋人权,法律面前人人平等 |

| 孟德斯鸠 |

提出三权分立学说;认为法律就是理性的体现 |

| 卢梭 |

提倡“社会契约论”和“人民主权说”,主张建立民主共和国 |

(3)据材料三,概括指出法国启蒙思想家思想主张的相同点,他们的思想主张体现了怎样的时代潮流?

在全球化的今天,任何一个有责任感的地球公民,都必须注重从不同视角审视人类文明的发展进程,并从中汲取历史智慧。阅读材料,回答问题。

历史视角一从古代历史的记述看古代文明

我国古代司马迁所著的《史记》,……是一部具有世界眼光,记述当时中华民族所指的那个世界的历史。在《史记》中,司马迁记述了朝鲜、越南、印度以及中亚各国的历史。

学界认为,希罗多德(约公元前484—425年)是第一个具有“世界眼光”的史学家,所著《历史》是西方最早的一部“世界史”。……他笔下的世界,除希腊本土外,还包括西亚、北非、黑海沿岸、地中海沿岸、意大利等许多地方。

——张广勇《全球通史·导论》

(1)据材料,说明古代世界文明所呈现出的特点,结合古代中国、 希腊和罗马的政治文明印证这一特点。

希腊和罗马的政治文明印证这一特点。

历史角度二从近代民主思想及其实践看近代文明

《联邦宪法》……(使)孟德斯鸠“以权力制约权力”的学说第一次在政府体制的设计方面得到了较好的贯彻,现代民主政治的一些行之有效的制度性要素应运而生。

这些制度性要素主要就是一套“地域和体制的双向平衡机制”。(麦迪逊语)

——据马克垚《世界文明史》

(2)据材料并结合所学知识,说明美国《联邦宪法》是如何构建“地域和体制的双向平衡机制”的。

(3)结合史实说明美国的政治体制设计对近代中国所产生的历史影响。结合美国《联邦宪法》的制定及美国政治体制对中国的影响,谈谈你对近代文明特征的认识。

历史角度三从当今世界的发展模式看当代文明

关于当今世界发展模式,从不同的观察视角……有资本主义发展模式和社会主义发展模式……。(有 )成熟的市场经济模式、转型的市场经济模式、落后的市场经济模式。……(有)发达国家

)成熟的市场经济模式、转型的市场经济模式、落后的市场经济模式。……(有)发达国家 的发展模式与发

的发展模式与发 展中国家的发展模式。……(有)英美模式、莱茵模式、转型国家模式、东亚模式、拉美模式等。

展中国家的发展模式。……(有)英美模式、莱茵模式、转型国家模式、东亚模式、拉美模式等。

——据《当今世界主要发展模式基本走向与比较研究》

(4)上述材料体现出当代文明怎样的发展趋势?我们对待当代文明的正确态度应该是什么?