阅读下列材料,回答问题

材料一 夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

——何怀宏《世袭社会》

材料二 民本、法也。……故善治者,刑不善,而不赏善,故不刑而民善。不刑而民善,刑重也。民不敢犯,故无刑也。而民莫敢为非。是一国皆善也……

——《商君书·画策第十八》

材料三 唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳,陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太守被迫收回成命,对他说:“法有所失,公能正之,联何忧也!”

——《贞观政要》

材料四 所谓“旨从内降”,就是犯罪案件,在三法司拟罪之前,已由锦衣卫拟罪请旨,或直接由君王授意如何拟罪。那么三法司的审判就是走形式而已,这样的话生杀予夺在于一人。

——朱永嘉《锦衣卫与东厂、西厂、内行厂》

材料五 在清末新政全面发展的过程中,法制改革也被提上议事日程。1902年3月,清廷发布了修订法律的谕旨:“中国律例自汉唐以来,代有增改。……惟是为治之道,尤贵因时制宜,今昔情势不同,非参酌适中,不能推行尽善。近来地利日兴,商务日广,如矿律、路律、商律等类,皆应妥议专夸。”

——张海鹏等《中国近代通史》第五卷

请回答:

(1)根据材料一概括从三代到春秋战国,治国体系发生了怎样的变化?春秋时期面对这种变化,老子和孔子的治国理念有什么不同?

(2)概括材料二商鞅的主要观点。结合所学知识谈谈该思想对秦产生了什么影响?

(3)材料三和材料四反映哪两种权威的冲突?冲突的结果有何不同?这种结果的变化说明什么?

(4)材料五中法制改革的原因是“今昔情势不同”,结合所学知识简述哪些情势不同。

著名史学家钱穆曾说,我们中国人是政治的天才,“能创建优良的政治制度来完成其大一统之局面,且能维持此大一统局面历数千年之久而败。直到今天,我们得拥有这样一个广土众民 的大国家,举世莫匹,这是中国历史之结晶品,是中国历史之无上成绩。”

请回答:(1)请举一二例“优良的政治制度”,并说明它们是怎样“完成其大一统之局面”的?

(2)概要指出所举政治制度中值得我们传承和发扬的内容,并说明理由。

材料一 公元前6~公元前5世纪,雅典的主要政治制度是公民大会,这个公民大会通常由5 000到6 000成员组成,所有成年男性公民都可以参加(妇女、奴隶和外侨除外)。公民大会只要得到简单的多数票,就几乎可以不受任何法律限制,决定任何内部问题。至于审判方面,则由一个……市民组成的陪审团主持,罪名成立与否,由陪审团以多数票决定。

——《什么是民主》

材料二第3表债权人可将无力偿还的债务人,交付法庭判决,直到将其戴上足枷、手铐,甚至杀死或卖之为奴。

第5表死者的财产需按其遗嘱进行处理。

第8表凡故意伤人肢体而又未能取得调解时,则伤人者也需受同样的伤害。不过,如有人打断自由人的骨头,他须偿还300阿司罚金;如被打折骨头的是奴隶,罚金可以减半。

第11表禁止贵族与平民通婚。

请回答:

(1)根据材料一指出对参加公民大会者有何限制。这种限制说明了什么?

(2)材料二引自古代罗马的哪一部法律?如何看待材料二中的法律规定?

阅读下列材料:

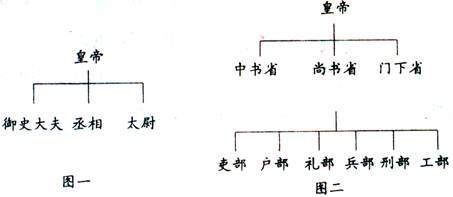

材料一

材料二(明太祖)罢丞相不设,拆中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。

——《明史·职官志》

材料三 军机处机构简单,有官无吏,办公场所只是几间值班用的平房。军机大臣品级不高,但都由钦定。他们每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事均由皇帝一人裁决。各种诏令由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

——人教版《历史》必修1

请回答:

(1)根据材料一指出,图一所示的中央政权组织创立于哪一朝代?图二所示的唐朝中央官制在历史上被称作什么制度?(4分)

(2)根据材料二指出,明太祖为加强皇权采取了哪些措施?(4分)

(3)军机处设置于哪一朝代?根据材料三归纳军机处的主要职能。

(4)综合以上材料,指出中国古代中央集权制度演变的趋势。

阅读下列材料:

材料一王者之制禄:公、侯、伯、子、男,凡五等……天子之田方千里公侯之田方百里,伯七十里,子男五十……──《礼记·王制篇》

材料二周王正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

──《历史》必修1

材料三初并天下,令丞相、御史曰:“……寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世,其议帝号。”──《史记》

材料四图片反映的是指鹿为马的故事。据《史记〃秦始皇本纪》载:赵高(时为丞相)势倾人主,老臣皆被黜。尝遇朝会,乃使人献鹿于帝,高指曰:“此马也。”二世笑曰:“丞相误矣,此鹿也。”群臣皆微笑而不敢扬声。

请回答:

(1)材料一、二分别反映了西周时期的哪些制度?并指出三段材料所反映的两种制度之间的关系如何?各有何积极作用?

(2)材料三中的“寡人”是谁?你的判断依据是什么?他创建了哪些重要的政治制度?制定了怎样的律令?

(3)材料四中群臣“皆微笑而不敢扬声”,说明秦朝的制度存在着什么矛盾?为解决这一矛盾,汉、唐、宋、明四朝分别采取了哪些措施?

阅读以下材料:

材料一 周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料二 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇 ,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记》

材料三 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者,百有余邑;尊王子弟,大启九国……而藩国大者,夸州兼郡,连城数十……然诸侯原本以大,末流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。

——《汉书》

材料四 若元(元朝),则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里。唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

——《元史》

请回答:

(1)材料一反映的西周实行分封制的原因是什么?

(2)材料二中秦朝实行了什么制度?结合所学知识,指出这种制度在当时的主要作用。

(3)根据材料三,指出汉初又分封王侯的原因及影响。

(4)根据材料四,概括元朝疆域状况的特点。为此,统治者实行了怎样的地方管理制度?有什么意义?