在下列一战后签订的条约中,对英国打击最大,对美国最为有利的是

| A.四国条约 | B.五国海军条约 |

| C.九国公约 | D.凡尔赛和约 |

1932年,英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、纽芬兰、印度、南非等英联邦国家在渥太华召开帝国经济会议,签订了11个双边协定,制定了帝国特惠制。其主要内容是:对成员国间的进口商品,相互降低税率或免税;对成员以外的进口商品,则征收高额关税。它实施的直接目的是

| A.推行贸易自由化 | B.加强对经济的干预 |

| C.扩大进出口数额 | D.克服经济发展困难 |

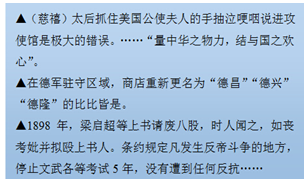

下侧框内所叙内容为某研究者收集的《辛丑条约》签订及对社会影响的几段史料。据此他要论证20世纪初的中国社会趋势是

| A.进行民主革命成为历史的必然 |

| B.由半殖民地向殖民地逐步过渡 |

| C.发展民族资本主义以抵御侵略 |

| D.用西方民主与科学去唤醒民众 |

《全球化:起源、发展和影响》一书指出:“当发展中国家的移民涌入纽约那样的全球化城市”,处于不同发展阶段的国家的人“再也没有办法互相忽略了”,“人们可能开始对自己的政治和社会上的效忠对象产生迷惑”。对材料的理解,最恰当的是

| A.全球化会改变人们的意识形态和观念 |

| B.政治制度不同是阻碍移民的关键因素 |

| C.发展中国家在全球化过程中日益落后 |

| D.全球化加剧国际之间移民问题的矛盾 |

《中国的现代化》一书中说:“没有充分的土地、但却拥有充裕的劳力,中国人本可全力以赴去生产资本以弥补土地的短缺。但是实际上,在力图节省土地的同时,技术发展反倒专注于能更密集地使用劳力的手段。”这段材料强调了

| A.中国农业没有技术革新 | B.技术落后阻碍了中国农业发展 |

| C.过多的人口阻碍了中国农业发展 | D.精耕细作是中国农业的主要特点 |

康德说:“通过一场革命或许很可以实现推翻个人专制以及贪婪心和权势欲的压迫,但却绝不能实现思想方式的真正改革;而新的偏见也正如旧的一样,将会成为驾驭缺少思想的广大人群的圈套。”如果把这个观点套用于中国近代史,这里的“一场革命”可以是

| A.洋务运动 | B.戊戌变法 |

| C.辛亥革命 | D.新文化运动 |