阅读下列材料:

1953-1985年中国农业总产值平均增长率

(摘编自《中华人民共和国经济史》

请回答:

⑴结合所学知识,分析造成1958-1962年期间农业总产值增长率下降的主要原因是什么?之后为什么又有大幅度回升?

⑵造成1966-1980年期间农业总产值增长率长期徘徊不前的主要原因是什么?党和国家是怎样改变这一现状的?

阅读下列材料:

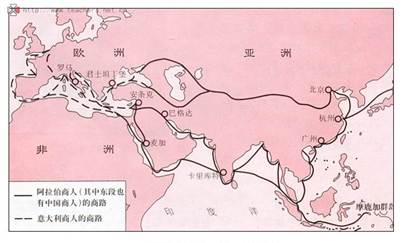

材料一

14世纪前后欧亚商路示意图

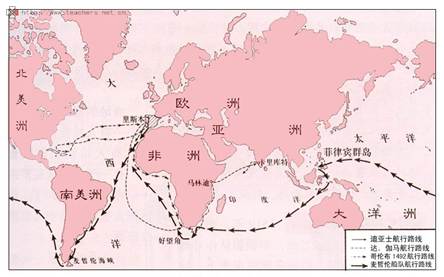

材料二

新航路的开辟示意图

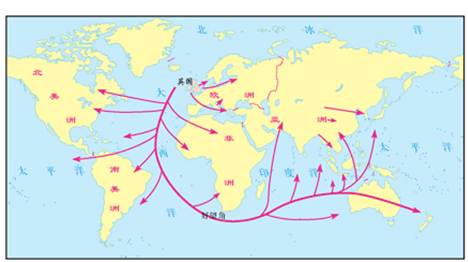

材料三

19世纪后期英国海外贸易示意图

请回答:

(1)依据材料一、二,指出世界贸易中心发生了怎样的变化,请简要分析其变化的历史原因。

(2)新航路开辟后西班牙有人说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。”这种改变最主要的是指什么?

(3)结合材料三,分析19世纪晚期英国海外贸易的特点以及促进英国形成当时这一对外贸易情形的主要原因。

(4)人类曾生活在彼此隔绝的地区,后来世界逐步连成一体,在此过程中起决定性作用的因素是什么?

(13分)雅典民主政治为西方文明乃至世界文明留下了宝贵遗产。阅读下列材料,回答问题:

材料一公元前6世纪初,梭伦对国家政权机构进行了改革,使公民大会成为国家最高权力机关,负责审议并决定一切国家大事。所有合法公民均有参与权、知情权、发言权、选举权和被选举权。

公元前6世纪末,克里斯提尼创立新的五百人议事会,每部落选出50人参加,议员名额依各居住区公民人数按比例分配。当选议员可以连选连任,但一位公民一生只能担任两届议员。

据记载,公元前431年雅典公民近17万人,其中只有约四五万成年男性享有参政权利。

材料二美国立法权归于由参议院和众议院组成的国会。每州众议员人数与该州人口成正比,任期两年。国会拥有立法权、财政权、宣战权等。

——美国1787宪法

(1)依据对材料二的理解,概括说明材料一为近代资产阶级民主政治的发展提供了哪些宝贵经验? (3分)

材料三中华人民共和国,的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。地方各级人民代表大会代表名额和代表产生办法由选举法规定……

——1954年《中华人民共和国宪法》

1954年成立的中央人民政府委员会和国务院领导人构成表(单位:人)

| 中央人民政府委员会 |

国务院 |

|||||

| 主席 |

副主席 |

委员 |

总理 |

副总 理 |

国务 委员 |

|

| 共产党 |

1 |

3 |

29 |

1 |

2 |

6 |

| 民主党派和无党派人士 |

0 |

3 宋庆龄(女)等 |

27 |

0 |

2 |

6 |

(2)依据材料三,概括新中国民主政治的主要特点。(4分)

(3)简要比较材料三与材料一中的人民代表大会与公民大会的异同(4分),由此得出什么认识。(2分)

东西方的民主政治经历了曲折的发展历程。结合所学知识回答下列问题。

英国资产阶级革命爆发后到19世纪中期,英国民主政治制度有何变化?

辛亥革命是中国民主政治建设过程中的重要里程碑,请阐述理由。

新中国成立初期,在民主政治建设方面取得了哪些成就?

从中英两国的民主政治发展历程中,你得到了什么启示?

(15分)法律制度是人类政治文明的重大成果。透过法律制度可以发现过去时代的特征,从而解读发生在不同时期的政治文明。结合所学知识完成下表。(基本原则每个2分,历史地位每个1分)

| 法律文献 |

内容摘要 |

体现的基本原则 |

历史地位 |

| 《十二铜表法》 |

债务人不还债务的,债权人得拘捕之,押其到长官前,申请执行。……此时如债务人仍不清偿,则债权人得以押至家中留…… |

||

| 1689年英国《权利法案》 |

未经议会同意,国王无权废除法律或停止法律的执行;未经议会同意,国王不能在和平时期招募或维护常备军;议会必须定期召开;议员的选举不受国王的干涉。 |

||

| 美国1787年宪法 |

美国的职权分为立法、司法和行政三个部门,总统和议员由人民选举产生…… |

||

| 《中华民国临时约法》 |

“中华民国由中华人民组织之”“中华民国的主权属于国民全体,人民有请愿、诉讼、选举和被选举等权利。” |

||

| 1954年《中华人民共和国宪法》 |

中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、人民民主专政国家。 |

(14分)阅读材料:

材料一美国创建之初,华盛顿们并没有照抄当时英国的民主模式,而是经过费城制宪奠定了美国的新体制。

材料二西方的民主就是三权分立、多党竞选等等。我们并不反对西方国家这样搞,但是我们中国大陆不搞多党竞选,不搞两院制。

——邓小平

(1)请以内阁和议会的关系说明上述观点。(4分)

(2)综合上述材料,指出在选择和设计民主模式的思路方面,美国和中国有何相似之处?(2分)与西方的三权分立、多党竞争相比,中国大陆的民主政治有何特色?(4分)

(3)今天的美国领导者非常热衷于“输出(美国模式的)民主”,要求其他国家全盘接受美国民主模式。你对此如何评论?(4分)