【历史——历史上重大改革回眸】

阅读材料,回答问题。

有位外国史学家将日本与中国进行对比,认为日本的变革有这样一些优势:“日本诸岛地理位置的紧凑既促进了民族团结,又有利于新价值观和新知识在全国的传播。也使这个国家容易遭受和认识外国的压迫,不像中国内地诸省长期以来很难受到西方的影响。此外由于日本有向伟大的中国文化借用某些东西的悠久传统,因而19世纪同样的借用西方世界的东西时,发生的冲突较少、痛苦较小。而且,开明的天皇政府具有改革的决心。”“同中国铁板一块的特点相比,日本的政体和社会结构具有多元化的特点。”

康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图,在中国推行变法。但是……机械地照搬日本的经验,只是从形式上学习,并没有掌握明治维新真正的“要义”。

——《成败得失——戊戌维新与明治维新的比较》

(1)材料认为日本的明治维新之所以取得成功,主要有哪些方面的优势?

(2)根据材料并结合所学知识,分析戊戌变法没有深入、持久进行的原因。

(3)明治维新与戊戌变法一成一败,关键原因是什么?

(14分)

材料一孔子对晋铸刑鼎予以猛烈抨击:“晋其亡乎,失其度矣!夫晋国将守唐叔之所受法度,以经纬其民,卿大夫以序守之,民是以能尊其贵,贵是以能守其业。贵贱不愆,所谓度也。……今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国?”

材料二第8表:凡故意伤人肢体而又未能取得调解时,则伤人者也需受到同样的伤害。不过,如有人打断自由人的骨头,他须偿付300阿司罚金;如被打折骨头的是奴隶,罚金可以减。第11表:禁止贵族与平民通婚。

——摘编自《十二铜表法》

材料三拿破仑法典明确规定:年满20岁的“所有法国人都享有民事权利”,人人在法律上都是平等的。这项原则否定了封建特权制,消除了等级差别。这就废除了旧法律加之于广大人们的各种政治歧视、人身束缚和苛捐杂税等。

材料四据《新华日报》报道,江苏省宿迁市中级人民法院对近几年全市管理的各类“民告官”案件进行复查调研显示,作为被告的行政机关总是败多胜少,1999年以来败诉率一直高居53%以上。普通老百姓与行政机关“对簿公堂”,无疑是一个了不起的进步;在“民告官”诉讼中老百姓赢得胜利,更是一件令人欣慰而又值得赞赏的事情。

请回答:

(1)阅读材料一并结合所学知识,概括孔子所谓“度”的含义以及对晋铸刑鼎予以猛烈抨击的理由。(4分)

(2)与材料二相比,材料三有何进步之处?(4分)

(3)结合所学知识说明,导致材料四现象出现的法律制度和民众意识方面的因素。(4分)

(4)综合上述材料,谈谈你对法制观念和法律制度的发展历程的认识。(2分)

材料一“古代希腊的民主与今天西方的民主不能完全相提并论。在雅典,城邦的所有公民都有可能亲自参加选举和表决,这是直接民主。与我们今天的代议制民主不同。另外,雅典居民中有很大一部分不享有公民资格,如奴隶、妇女和外国侨民。这些群体的人从事劳动,雅典公民搞政治。”

——许海山主编《欧洲历史》

材料二美国历史学家J.布卢姆说:1787年“在费城所起草的宪法是实验时期最伟大的创造性的胜利。……战后人们最初反对君主制和贵族制政治的思想,引导着美国人民建立了一些行政首脑软弱无力、上院不起什么作用的州政府;新的宪法则建议有一个权力很大的行政首脑和同众议员权力相当的参议院。……全世界都说过,像美国规模这么大的国家,要建立共和制度是不可能的。……但是这里居然兴起了一个新型的共和国,一个虽然疆域和人口扩大十倍,但依旧对人民负责的政府,一个其人民不是作为互相对垒的公民,而是作为一个国家的平等公民联合起来的联邦。”

——《美国的历程》

材料三素以尊重传统、崇尚中庸的英吉利民族中,极端道路往往是行不通的。……光荣革命吸取了40年代革命和1660年“复辟解决”两方面的教训,既摒弃了无限制的斗争,又避免了无原则的调和……它遏止了1661年后出现的君主专制主义趋势,根本改变了英国政治制度的发展方向,同时又没有割断历史,超越传统。

——程汉大《英国政治制度史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析材料二中“像美国规模这么大的国家,要建立共和制度是不可能的”原因?“新型的共和国”是如何既加强中央权力,同时又避免专制独裁的?

(2) 材料三中“根本改变了英国政治制度的发展方向”的含义是什么?结合材料三和所学知识分析,英国政治制度发生根本改变的原因。(8分)

(3)综合上述材料,谈谈你对美英近代民主政体形成特点的认识。(4分)

阅读下列材料:

|

材料一:

|

|||

|

|||

材料二:秦有天下,裂都会而为郡邑,废侯卫而为守宰(宰:地方官),据天下之雄国,都六合之上游,摄制四海,适于掌握之内,此其为得也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三:中统、至元间……嫌于外重,改为某处行中书省。凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不统之

——《元史·百官志》

材料四:知封建(指分封制)之以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

一一顾炎武《天下郡国利病书》

请回答:

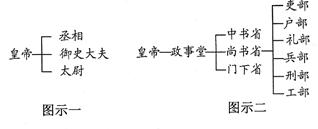

(1)根据材料一中的示意图指出,图示一、二、三所反映的政治制度分别是我国历史上哪个朝代开创的?图示三与图示一、图示二所示制度相比最明显的变化是什么?发生变化的原因主要是什么?

(2)材料二与材料三分别反映了我国古代哪两种地方管理制度?产生了怎样的影响?

(3)结合所学知识分析材料四作者观点产生的经济原因。综合上述材料,概括我国古代政治制度演变的特点。

阅读材料回答问题。

材料一:第一次世界大战打乱了旧的经济体系,加上战后科学技术的发展和资本垄断程度的提高,使(美国)生产与消费之间的种种矛盾和不平衡状态加深。……不光是投机商人大搞股票买卖,普通人也想买股票发财,没有钱就借钱买股票,政府推行方便贷款支持助长股票贸易。……1929年10月,以美国纽约股票市场大跌价为标志,发生了一场世界规模的经济危机。

——徐天新、梁志明《世界现代史》

材料二:(美国罗斯福政府)1933年3月,通过整顿财政金融的《银行条例》;3月,颁布《社会救济条例》,并努力扩大就业机会;5月,促使国会通过了“农业调整法”,并成立了农业经济调整局;6月,通过《全国工业复兴法》;7月,第一次通过《国家劳工关系法》;8月,第一次通过《社会保险法》。……“新政”的实施不仅缓和了经济危机,而且使美国免于走上法西斯道路。

——李剑杰《论罗斯福新政的历史作用》

材料三:如果罗斯福真的企图牺牲资本家阶级的利益来满足无产者阶级的利益,那么资本家就会拿别的总统来代替他。

——《斯大林和英国作家赫·乔·威尔斯的谈话》(1934年)

请回答:

(1)根据材料一,分析1929年“世界规模的经济危机”爆发的原因。

(2)根据材料二及所学知识,分析概括罗斯福新政的主要内容及特点。

(3)根据材料二、三,谈谈你对罗斯福新政的认识。

阅读材料回答问题。

材料一:一战使得欧洲各国忙于战争,不仅无力插手东亚事务,而且其本身因粮食减产,纷纷向中国购买面粉,……荣氏面粉行销海外,畅通无阻,盈利丰厚……1919年,“五四”运动爆发。当时全国各地掀起了抵制日货的高潮,结果使得日本向中国输入棉纱、面粉的数量锐减。荣氏兄弟秉承实业救国理念,在办厂之初创立的品牌就富含爱国气息。比如面粉厂的名牌产品叫做“兵船”,寓意就是“振兴中华、以牙还牙”……荣氏兄弟捐款支持罢工、罢市活动,不仅奠定了自己面粉大王的地位,而且还并购了日本纱厂,大涨国人志气。——凤凰网《旧中国的唯一财团:荣氏家族的崛起》

材料二:20世纪30年代荣家企业连年亏损……面对危机,荣氏兄弟一面呼吁政府给予支持,一面求助外国银行继续放贷,结果不但都未如愿,反而引鬼上门。国民政府实业部和陈公博、宋子文等人企图趁火打劫,扬言要把申新收归国有,一举吞并申新;英商汇丰银行则勾结不法日商,公开以低价拍卖申新七厂。

——《荣氏家族,中国首户民族资本家》

请回答:

(1)结合材料一及所学知识,概括推动我国民族工业发展的因素。

(2)材料二表明我国民族工业发展面临怎样的困境?

(3)综合以上材料,你如何看待民族工业在近代中国救亡图存中的作用?