阅读下面一段文言文

鲁定公问于颜回曰:“子亦闻东野毕之善御乎?”对曰:“善则善矣。虽然,其马将必佚。”定公色不悦,谓左右曰:“君子固有诬人也。”颜回退。

后三日,牧来诉之曰:“东野毕之马佚,两骖曳两服入于厩。”公闻之,越席而起,促驾召颜回。回至,公曰:“前日寡人问吾子以东野毕之御,而子曰‘善则善矣,其马将佚’,不识吾子奚以知之?”颜回对曰:“以政知之。昔者帝舜巧于使民,造父巧于使马。舜不穷其民力,造父不穷其马力。是以舜无佚民,造父无佚马。今东野毕之御也,升马执辔,衔体正矣;步骤驰骋,朝礼毕矣;历险致远,马力尽矣,然而扰乃求马不已。臣以此知之。”公曰:“善,诚若吾子之言也。吾子之言,其义大矣,愿少进乎?”颜回曰:“臣闻之,鸟穷则啄,兽穷则攫,人穷则作,马穷则佚。自古至今,未有穷其下而能危者也。”公悦,遂以告孔子。孔子对曰:“夫其所以为颜回者,此之类也。岂足多哉!”

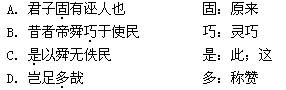

(选自《孔子家语·颜回》)下列句子中,对加点词的解释,不正确的一项是( )

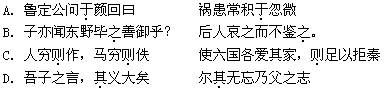

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

下列对鲁定公由“不悦”转而为“悦”的原因分析,正确的一项是( )

| A.颜回的话在政事方面给鲁定公以有益的启示。 |

| B.颜回能公正地评价东野毕的驭术。 |

| C.颜回详尽地分析了“马穷则佚”的原因。 |

| D.颜回准确地预测了东野毕“马将佚” |

下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是( )

| A.鲁定公开始认为颜回对东野毕有偏见,后来在掌管畜牧的官员的进谏下,他改变了自己的看法。 |

| B.颜回认为,不管是驭马,还是使民,都要持之有方,否则就会产生严重的后果。 |

| C.颜回认为东野毕的驭马技能虽然比较高明,但他同造父一样,都远未达到尽善尽美的境地。 |

| D.鲁定公心悦诚服地向孔子转述了颜回的话,孔子分析了颜回之所以成为颜回的心理原因。 |

阅读下面一篇文言文,回答问题

——贫不足羞,可羞是贫而无志

郑人游于乡校①,以论执政。然明②谓子产③曰:“毁乡校如何?”子产曰:“何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否,其所善者吾则行之,其所恶者吾则改之。是吾师也,若之何毁之?我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。岂不遽止?然犹防川,大决所犯,伤人必多,吾不克救也。不如小决使道。不如吾闻而药之也。”然明曰:“蔑也,今而后知吾子之信可事也,小人实不才。若果行此,其郑国实赖之,岂唯二三臣!”仲尼闻是语也,曰:“以是观之,人谓子产不仁,吾不信也。”

——《左传·襄公三十一年》

【注】① 乡校:乡间的公共场所。 ② 然明:字蔑,郑国大夫。

③ 子产:孔子弟子。

1、下列各句中加点词的注音、解释全都正确的一项是( )

A、夫人朝夕退而游焉 夫:读 fú 相当于“这”

B、以议执政之善否 否:读 fǒu 坏

C、其所恶者,吾则改之 恶:读 è 厌恶

D、不如小决使道 道:读 dǎo 通“导”,疏通

2、下列各组句子中加点词的意义、用法完全相同的一组是( )

A、我闻忠善以损怨 / 以是观之,人谓子产不仁,吾不信也

B、是吾师也,若之何毁之 / 今而后知吾子之信可事也

C、是吾师也,若之何毁之 / 若果行此,其郑国实赖之

D、今而后知吾子之信可事也 / 以是观之,人谓子产不仁,吾不信也

3、下列各句中加点词指代内容正确的一项是( )

A、是我师也,若之何毁之 “是”指代的是“郑人”

B、不如吾闻而药之也 “之”指代的是“郑人的议论”

C、若果行此,其郑国实赖之 “此”指代的是“乡校”

D、仲尼闻是语也 “是语”指代的是“然明的话”

4、对文中不同人物观点的分析,不符合原文的一项是( )

A、子产认为,阻止人们谈论执政者,其后果和危害就像洪水泛滥一样,因而执政者应该放开言论,加以疏导。

B、子产不毁乡校的主要目的,是想听取百姓的正确意见,改正自己的不足之处。

C、然明的观点始终与子产的观点相反,他认为不毁乡校,就会危害国家的治理。

D、孔子对子产的观点是赞同的,他认为,从子产不毁乡校的话中就可以看出子产是仁义的。

某 恶 鼠 破 家 求 良 猫 厌 以 腥 膏 眠 以 毡 罽①猫 既 饱 且 安 率 不 食 鼠 甚 者 与 鼠 游 戏 鼠 以 故 益 暴 某 怒 遂 不 复 蓄 猫 以 为 天 下 无 良 猫 也

【注】① 罽:读 jì,毯子。

5、请用斜线为上段文字断句。

6、请翻译上段文字。

阅读下面一篇文言文,回答问题

——仰不愧于天,俯不怍于人

韩非者,韩之公子也。喜刑名法术之学,而其归本于黄老①。非为人口吃,不能道说,而善著书。与李斯俱事荀卿②,斯自以为不如非。

非见韩之削弱,数以书谏韩王,韩王不能用。于是韩非疾治国不务修明法制,执势以御其下,富国强兵而以求人任贤,反举浮淫之蠹而加之于功实之上。以为儒者用文乱法,而侠者以武犯禁,宽则宠名誉之人,急则用介胄之士。今者所养非所用,所用非所养。悲廉直不容于邪枉之臣,观往者得失之变,故作《孤愤》、《五蠹》、《内外储》、《说林》十余万言。

然韩非知说之难,为《说难》书甚具。终死于秦,不能自脱。

——《史记·韩非传》

【注】① 黄老:即道家思想学说。

② 荀卿:即荀子,战国时期儒家代表人物。

1、对下列各句中加点字的解释,错误的一项是( )

A、与李斯俱事荀卿 事:侍奉

B、于是韩非疾治国不务修明法制 疾:痛恨

C、执势以御其下 御:防御

D、反举浮淫之蠹而加之于功实之上 举:任用

2、下列各句中“于”字用法不同的一项是( )

A、悲廉直不容于邪枉之臣

B、终死于秦,不能自脱

C、臣恐见欺于王而负赵

D、内惑于郑袖,外欺于张仪

3、下列各观点属于韩非赞同的治国之道的一组是( )

① 修明期法制 ② 举浮淫之蠹 ③ 求人任贤

④ 宠名誉之人 ⑤ 重用儒者 ⑥ 执势以御其下

A、①③⑤ B、③④⑥ C、③⑤⑥ D、①③⑥

4、对“名誉之人”、“浮淫之蠹”、“介胄之士”理解不正确的一项是( )

A、“名誉之人”指上文所说的“浮淫之蠹”

B、“浮淫之蠹”包括“儒者”在内

C、“介胄之士”属于上文所说的“功实之士”

D、“介胄之士”包括“侠者”在内

5、下列说法符合原文意思的一项是( )

A、韩非是儒家学派代表人物荀子的弟子,所以韩非的思想都源于儒家思想。

B、韩非认为,治国需要推行强权,但必须以宽松、仁慈为前提。

C、韩非重视法律,他认为学者、士卒两种人都严重威胁着法律的维护。

D、韩非认为,在局势稳定、缓和的时期,统治者也应重视国家武装力量的发展。

宋 人 或 得 玉 献 诸 子 罕 子 罕 弗 受 献 玉 者 曰 以 示 玉 人 玉 人 以 为 宝 也 故 敢 献 之 子 罕 曰 我 以 不 贪 为 宝 尔 以 玉 为 宝 若 以 与 我 皆 丧 宝 也 不 若 人 有 其 宝

——《左传·襄公十年》

6、请用斜线为上段文字断句。

7、请翻译上段文字。

阅读下面一篇文言文,回答问题

——他山之石,可以攻玉

晋侯①赏从亡者,介之推②不言禄,禄亦弗及。推曰:“献公③之子九人,唯君在矣。惠、怀④无亲,外内弃之。天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎?窃人之财,犹谓之盗,况贪天之功以为己力乎?下义其罪,上赏其奸,上下相蒙,难与处矣。”其母曰:“盍亦求之?”对曰:“尤而效之,罪又甚焉。且出怨言,不食其食。”其母曰:“亦使知之,若何?”对曰:“言,身之文也。身将隐,焉用文之?是求显也。”其母曰:“能如是乎?与汝偕隐。”遂隐而死。晋文公求之不获,以绵上为之田,曰:“以志吾过,且旌善人。”

——《左传·介之推不言禄》

【注】① 晋侯:即晋文公重耳。重耳为躲避迫害,曾在外流亡十九年。

② 介之推:晋国大夫,曾追随重耳在外流亡。

③ 献公:晋文公重耳的父亲。

④ 惠、怀:晋文公之前的两个晋国国君。

1、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A、晋侯赏从亡者,介之推不言禄 亡:逃亡

B、而二三子以为己力,不亦诬乎 诬:诬陷

C、尤而效之,罪又甚焉 效:效仿

D、以志吾过,且旌善人 旌:表彰

2、下列各组加点词的意义和用法,完全相同的一组是( )

A、天未绝晋,必将有主 / 主晋祀者,非君而谁

B、尤而效之,罪又甚焉 / 以儆效尤

C、言,身之文也 / 文过饰非

D、便扶向路,处处志之 / 以志吾过,且旌善人

3、原文“其母曰:‘能如是乎’”中的“是”指代的是( )

A、上下相蒙,难与处矣 B、不食其食,身将隐

C、介之推不言禄 D、尤而效之,罪又甚焉

4、下列各项对文章内容的理解分析,符合文意的一项是( )

A、介之推不愿接受晋侯赏赐的爵禄,是因为他对晋侯不明忠奸,胡乱赏赐的做法感到不满。

B、通过介之推母亲的三次提问,我们可以看出,她是一个关心儿子,更不愿违背儿子意愿的人。

C、晋侯不但不赏赐曾经追随过他的介之推,还将介之推逼走,可见晋侯是个只可共患难,不可同享福的卑鄙小人。

D、本文颂扬了介之推母子不图功名的高尚品行,突出赞美了介之推在荣誉、地位面前不居功自傲的谦让精神。

宋 人 有 耕 者 田 中 有 株 兔 走 触 株 折 颈 而 死 因 释 其 耒 而 守 株 冀 复 得 兔 兔 不 可 复 得 而 身 为 宋 国 笑

——《韩非子·五蠹》

5、请用斜线为上段文字断句。

6、请翻译上段文字。

阅读下面一篇文言文,回答问题

——少时不知勤学早,发白方悔读书迟

孙吴奄有江左,亢衡中州,固本于策、权之雄略,然一时英杰如周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四人者,真所谓社稷心膂,与国为存亡之臣也。自古将帅,未尝不矜能自贤,疾胜己者,此诸贤则不然。孙权初掌事,肃欲北还。瑜止之,而荐之于权曰:“肃才宜佐时,当广求其比,以成功业。”后瑜临终与权笺曰:“鲁肃忠烈,临事不苟,若以代瑜,死不朽矣!”肃遂代瑜典兵。吕蒙为寻阳令,肃见之曰:“卿今者才略非复吴下阿蒙。”遂拜蒙母,结友而别。蒙遂亦代肃。蒙在陆口,称疾还,权问:“谁可代者?”蒙曰:“陆逊意思深长,才堪重负,观其规虑,终可大任,无复是过也。”逊遂代蒙。四人相继,居西边三四十年,为威名将,曹操、刘备、关羽皆为所挫。虽更相汲引,而孙权委心听之,吴之所以为吴,非偶然也。

——《三国志》

1、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A、未尝不矜能自贤 矜:夸耀

B、鲁肃忠烈,临事不苟 苟:胆怯

C、肃遂代瑜典兵 典:统率

D、陆逊意思深长,才堪重负 堪:承受

2、下列句中加线词语在文中的意义与现代汉语意义相同的一项是( )

A、陆逊意思深长,才堪重负 B、居西边三四十年,为威名将

C、虽更相汲引,而孙权委心听之 D、吴之所以为吴,非偶然也

3、比较下列两组加点词的意义和用法,判断正确的一项是( )

①疾胜己者 ②未尝不矜能自贤

称疾还 此诸贤则不然

A、①中两个“疾”字相同,②中两个“贤”字不同

B、①中两个“疾”字相同,②中两个“贤”字相同

C、①中两个“疾”字不同,②中两个“贤”字不同

D、①中两个“疾”字不同,②中两个“贤”字相同

4、下列各句译文,符合文意的一项是( )

①固本于策、权之雄略 ②虽更相汲引

A、①本来就根源于孙策、孙权的雄图大略 ②虽然他们互相推荐

B、①固然主要依靠孙策、孙权的雄图大略 ②虽然他们互相推荐

C、①本来就根源于孙策、孙权的雄图大略 ②即使他们互相交好

D、①固然主要依靠孙策、孙权的雄图大略 ②即使他们互相交好

5、下列各项对文章内容的理解分析,符合文意的一项是( )

A、江东之所以能与中原抗衡,完全依赖于周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四人的才能。

B、文章盛赞了周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四人互相推荐,为国举才的精神。

C、周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四人能相继执掌吴国兵权,是因为他们能互相推荐。

D、挫败曹操、刘备、关羽后,周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四人成为有威望的将军。

故 知 胜 有 五 知 可 以 战 与 不 可 以 战 者 胜 识 众 寡 之 用 者 胜 上 下 同 欲 者 胜 以 虞 待 不 虞 者 胜 将 能 而 君 不 御 者 胜 此 五 胜 者 知 胜 之 道 也

——《孙子兵法·谋攻》

6、请用斜线为上段文字断句。

7、请翻译上段文字。

阅读下面一篇文言文,回答问题

周处年少时,凶强侠气,为乡里所患。又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓。义兴人谓为三横,而处尤剧。或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。处即刺杀虎,又入水击蛟。蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。经三日三夜,乡里皆谓已死,更相庆。竟杀蛟而出,闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。乃入吴寻二陆①。平原不在,正见清河,具以情告,并云欲自修改而年已蹉跎,终无所成。清河曰:“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可。且人患志之不立,何忧令名不彰邪?”处遂改励,终为忠臣。

——《世说新语》

【注】① 二陆:即西晋文学家陆机、陆云两兄弟。因陆机曾任平原内史,故称“陆平原”,因陆云曾任清河内史,故称“陆清河”。

1、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A、义兴人谓为三横,而处尤剧 尤:尤其

B、实冀三横唯余其一 冀:希望

C、始知为人情所患,有自改意 始:开始

D、何忧令名不彰邪 彰:显著

2、下列各组加点词的意义和用法,完全相同的一组是( )

A、凶强侠气,为乡里所患 / 始知为人情所患,有自改意

B、或说处杀虎斩蛟 / 蛟或浮或没,行数十里

C、行数十里,处与之俱 / 且人患志之不立,何忧令名不彰邪

D、竟杀蛟而出,闻里人相庆 / 并云欲自修改而年已蹉跎

3、下列各句译文,符合文意的一项是( )

①并云欲自修改而年已蹉跎 ②古人贵朝闻夕死,况君前途尚可

A、①并说自己想要修身养性,改正错误,可是岁月已经荒废

②古人认为‘早晨听说(自己)晚上就要死去’是很遗憾的,况且你的前途还是有希望的

B、①并说自己想要修身养性,改正错误,可是年龄已经老去

②古人认为‘(即使)早晨明白了道理,晚上就要死去’也是值得称道的,况且你的前途还是有希望的

C、①并说自己想要修身养性,改正错误,可是岁月已经荒废

②古人认为‘(即使)早晨明白了道理,晚上就要死去’也是值得称道的,况且你的前途还是有希望的

D、①并说自己想要修身养性,改正错误,可是年龄已经老去

②古人认为‘早晨听说(自己)晚上就要死去’是很遗憾的,况且你的前途还是有希望的

4、下列各项对文章内容的理解分析,不符合文意的一项是( )

A、周处年少时逞强好胜,以武压人,因此乡亲们都很惧怕他。

B、周处能够主动杀虎斩蛟,为民除害,可见他的本性是仁义善良的。

C、本文通过周处的故事,告诉了我们“知错能改,善莫大焉”的道理。

D、我们可以从周处的故事中得到这样的道理:树立志向,坚持志向,才会成功。

匡 衡 勤 学 而 无 烛 邻 舍 有 烛 而 不 逮 衡 乃 穿 壁 引 其 光 以 书 映 光 而 读 之 邑 人 大 姓 文 不 识 家 富 多 书 衡 乃 与 其 佣 作 而 不 求 偿 主 人 怪 而 问 衡 衡 曰 愿 得 主 人 书 遍 读 之 主 人 感 叹 资 给 以 书 遂 成 大 学

5、请用斜线为上段文字断句。

6、请翻译上段文字。