阅读下列材料,回答问题

材料一 氏室属下的庶民也许就是氏室的宗族,否则也是集族而居的。氏室上面的一层是国君和同姓卿大夫构成的大家族,更上的一层是周王和同姓诸侯构成的大家族。其天子和异姓诸侯彼此间,则多半有姻戚关系。这整个封建帝国的组织大体上是以家族为经,家族为纬的。

——张荫麟 吕思勉《国史十六讲》

材料二 秦汉是官僚政治制度全面展开的时期,官僚政治的各个要素都发展到了相当的高度。……若从政府机构来看,秦和汉初中央政府中皇家事务与国家事务尚未分离,九卿不仅从执掌上来说是皇帝家务与国家政务没有分离,而且“卿”这个称呼本身即带有家臣的意味,宰相和百官也是具有浓厚的为皇帝个人服务的色彩。国家还保持了古老的家国不分、家国一体的传统 和形式。

和形式。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

材料三 清代是中国古代官僚政治制度的终结时期。……伴随着清朝统治的稳定,皇帝作为最高统治者和政府首脑的地位空前加强。清朝皇帝都亲理朝政,这在历代最高统治者中也是少有的。地方上,随着督抚完成地方化,省一级有了统一的军政首长,省成为名副其实的一级地方政权机关。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

(1)结合材料一及所学知识,概括材料一中帝国组织形式的基本特点和等级关系,并说明其得以建立的制度基础有哪些?

(2)结合材料,从中国古代政治制度发展演进的角度,归纳秦汉时期政治制度发展的特点。并结合所学知识分析这一特点出现的时代背景。

(3)结合材料三及相关史实,归纳清代政治制度的特点及其在制度建设方面的具体表现。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国古代政治制度发展演进的认识。

阅读下列材料:

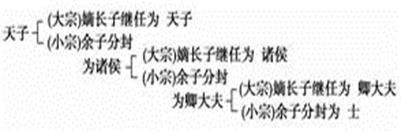

材料一西周宗法制与分封制关系示意图

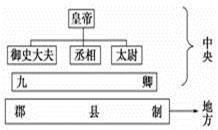

材料二

材料三 从整个中国历史的角度看,西周作为短暂的一瞬消失了,但创始于斯的宗法组织和宗法结构并没有随之在政治制度上一起消失。自秦以后的中国封建社会,承袭了宗法观念和宗法传统,使中国封建政治呈现出诸多特征,这些特征又都具有浓厚深刻的宗法色彩。中国封建政治中的等级制源于原始的血缘宗亲关系,它表现为绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义……中国封建政治还有一个宗法特征是亲贵合一和裙带作风,最终导致中国封建政治统治中反智主义倾向,即反对理性,经验守旧,这是封建宗法政治又一特色。

——《中国历史纵横》

请回答:

(1)材料一反映了哪一种历史现象,在当时起到了怎样的作用?

(2)材料二反映了哪一种历史现象?试归纳其主要特点。

(3)根据材料三,指出材料一与材料二之间的关系。

(4)材料一反映历史现象在当今社会还有哪些遗迹,请举例说明。

政治活动是人类社会活动的重要组成部分,在漫长的中国社会发展进程中,曾出现过各种各样的政治模式。阅读下列材料,回答问题。

材料一中国过去的政治,不能说皇权相权绝不分别,一切全由皇帝专制。我们纵要说它是专制,也不能不认为还是一种比较合理的开明的专制。它也自有制度,自有法律,并不全由皇帝一人的意志来决定一切的。……、倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由皇帝一个人来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

------钱穆《中国历代政治得失》

材料二 1912年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑……这种共和政体悲惨的结束了,即悲惨的失败了。然而,失败的并不是共和政体,而是一代人。

——N.佩弗《远东》

材料三究竟是一个党好,还是几个党好?现在看来,恐怕是几个党好……共产党可以监督民主党派,民主党派可以监督共产党。为什么要让民主党派监督共产党呢?这是因为一个党和一个人一样,耳边需要听到不同的声音。

——毛泽东

请回答:

(1)用明清相关史实说明材料一中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(2)材料二中的“仿制品”指的是什么政府?为什么说是“悲惨的失败了”?这种“仿制品”在中国失败的最主要原因是什么?

(3)材料三体现了新中国的哪项政治制度?这一时期还确立哪些主要政治制度?

(4)请概括说明材料一、二、三反映的三种政治模式本质上的不同。从材料一到材料三反映了中国政治体制怎样的一个发展趋势?

2015年是抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。70年来我国开展了各种形式的纪念活动,以缅怀历史。阅读下列材料,回答有关问题:

材料一 1987年7月7日,中国人民抗日战争纪念馆建成开馆,坐落于北京卢沟桥畔的宛平城内。馆正前方抗战广场中央矗立着象征中华民族觉醒的“卢沟醒狮”,广场中轴线两侧各分布着7块草坪,寓意七七事变爆发地和中华民族的十四年抗日战争。

——李泽伟《中国人民抗日战争纪念馆:铭记日军侵华历史》

材料二 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选)

材料三 1937年7月8日,中国工农红军将领毛泽东、朱德为日寇进攻华北致电蒋介石,要求实行“全国总动员,保卫平津,保卫华北,收复失地”……“八·一三”事变后国民政府发表《自卫抗战声明书》:“中国为日本无止境之侵略所逼迫,兹已不得不实行自卫,抵抗暴力。”

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

由于中国的战争,苏联直接免除了来自日本的压力……三次向中国提供了总额达到2.5亿美元的低息贷款……在昆明参战的以陈纳德将军为司令的美国“志愿者”飞行员——飞虎队也并入了美国第十四航空队参战,同时,美国的援助大幅度增加……

——徐中约《中国近代史》

材料四 为纪念抗战胜利60周年,中国邮政发行纪念邮票(小型张)

(1)结合所学知识,指出材料一中“十四年抗日战争”的历史依据。

(2)依据所学知识分别举出正面战场与敌后战场的一个战役,以彰显材料二中国人民在抗战中“捐躯洒血,浩气干云”的气概。 依据材料三概括抗日战争胜利的原因。

(3)材料四中纪念邮票展现了怎样的时代内涵?依据所学知识简述抗战胜利在近代中华民族抗争史中的历史地位以及世界意义。

(4)综观中国的抗战纪念,形式越来越丰富,规格越来越提升,内涵越来越深刻,这有着怎样的现实意义?

阅读下列材料回答问题。

材料一

材料二

据文献记载:

①鲁、齐等诸侯在其领地,有设置官员、建立武装、征收赋役的独立性。

②秦代官吏必须经过国家委任才能就职;官吏调任时,不得带随员;官吏一经任命,必须服从调遣,违者要依法治罪。

请回答:

(1)指出材料一中图一、图二反映了中国古代中央官制发生了什么变化?结合所学知识说明这一变化造成怎样的影响?

(2) 材料二中A、B、C三幅地图反映中国古代地方行政管理制度分别是什么?根据材料二指出,图A、图B反映的两种政治制度在地方权限上有何不同?

(3) 综合上述材料并结合所学知识,概括中国古代政治制度发展演变的趋势。

宋元时期是我国封建文化高度繁荣的时期,随后14——17世纪欧洲也出现了文艺复兴。阅读下列材料,回答问题。

材料一(宋元时期)由于所有的官员和富商也住在城市里,……高雅文化自然因此也大大都市化了,其口味与心态都具有市民化的特征。

——费正清《中国:传统与变迁》

(1)结合史实指出材料一中“高雅文化市民化”在宋元时期的主要表现。再举一例文艺复兴初期最具代表性的世俗化文学作品。

材料二宋代时,一个以拥有土地为特征的地主阶级——特别是中小地主阶层发展壮大起来,这些人经济地位高,物质生活优裕,对文化的要求高。……由于土地制度的变化,宋元时期的文化结构发生了较大变化,整个社会的文化素质提高了。

宋元商业的发展,推动了城市经济的发展。从《东京梦华录》中可以看到这时期城市繁荣的梗概。它使宋元社会的许多方面增加了新因素。……

——从《东京梦华录》看北宋汴京的城市经济

(2)据材料二分析宋元科技文化繁荣的原因。与之相较,促成文艺复兴兴起的文化因素有哪些?