(二)“ 万能”的3G手机

①3G正式发放牌照——中国通信业一桩大事终于在2009年初尘埃落定。新通信时代来临,我们会发现,3G时代的手机不仅仅是手机,还是电脑、电视、直播中转器、导航仪、游戏机、信用卡。到底3G将会带给我们什么样的改变呢?

②3G手机一般正反两面各有一个摄像头,背面的摄像头用来拍照,正面的摄像头用来视频通话。这样,用户既可以在屏幕上看见对方的面貌,在屏幕的右下角,还能看见自己的表情模样,可随时将自己的影像调整到最佳角度。

③如果说视频通话还不过瘾,未来3G手机还有望实现 “电视通话”。安装一个特殊机顶盒和摄像头后,将手机和电视连接,就可以一边打电话一边看通话对方在电视里“现场直播”了。

“电视通话”。安装一个特殊机顶盒和摄像头后,将手机和电视连接,就可以一边打电话一边看通话对方在电视里“现场直播”了。

④可视电话的功能还包括手机视频会议。以TD为例,在拨通12535之后,就 可以开始手机视频会议。目前视频会议可实现4人同时对话。

可以开始手机视频会议。目前视频会议可实现4人同时对话。

⑤无论是TD还是CDMA2000,无线上网速度仍旧徘徊在几百K以内。不过中国电信宣称,CDMA2000网络不久就能让无线上网的“平均下载速率”达到1.2M。而联发科计划在2010年下半年推出3.5G的TD芯片,让TD手机的传输下行速率高达2.8M,上行速率达到2.2M。

⑥普通的512K家庭宽带通过百度下载一首4.5M的歌曲,大约需要半分钟;而下行速率有1.2M,同样一首歌可以在4秒钟内下载完毕;如果下行速率高达2.8M,那么这首歌可以在2秒钟内下载完毕,说一眨眼之间完成也毫不为过。

⑦下载尚如此快捷,打开几个网页,通过手机MSN、QQ聊天,收发邮件等基本功能就更不在话下了。高速上网让线上游戏也有可能搬到手机的方寸屏幕之间。

⑧手机电视实现途径有两种,一种是通过GPRS,另外一种则是CMMB、DAB等广电模式。前者可以让用户与电视实现互动,用户可以通过手机主动点播节目、定制服务,缺憾是产生的流量资费不菲;后者则等于将传统的电视屏幕搬到了手机上,让人们把电视揣进裤兜里,随时随地娱乐消遣。

⑨更新鲜的电视应用还在后头。韩国SK电讯推出一款车载电视,可以与手机相连,手机接收到电视讯号后直接传输到汽车内的电视屏幕上,解决了手机屏幕过小的问题。而华为的“位移电视”更是直接把手机和电视连为一体,如果用户看电视看到一半有事出门,手机可以在电视关机时立刻接通同一频道,让用户在路上也不会错过节目。当然,后二者目前虽然还是概念化产品,但3G网络成熟后就会择机推向市场。

⑩手机还可以充当房门钥匙、信用卡、交通卡、会员证、各种票据(如机票、火车票),甚至可直接用于超市购物。虽然现在听起来觉得有些不可思议,但在3G发展较快的国家这已不是新鲜事。

⑾由于3G网络已经十分成熟,日本的运营商让手机也具备了不少“神奇”功能。比如用手机乘坐地铁和购物,只需将手机放在读卡器上轻轻一刷,电脑联网直接从话费里扣除地铁票价(或者购物总费用)即可,其快捷简单类似于今天北京市民使用公交一卡通坐地铁。据介绍,这一手机万能模式在日本已经拥有2200万用户。而中国的运营商们也正在大力推广手机钱包、手机电子票等业务,有工作人员告诉记者,借鉴国外成功模式,中国的“万能手机”正在逐步变成现实。.根据全文内容,概括3G手机有哪些功能。

.分析“3G手机一般正反两面各有一个摄像头,背面的摄像头用来拍照,正面的摄像头用来视频通话”中加点词语的作用。

.指出下列说法的错误,并简述理由。

①文中将普通的512K家庭宽带下载歌曲的速度与3G手机下载歌曲的速度作比较,是为了说明3G手机使用功能更多这一特征。

②文中例举了韩国SK电讯推出的一款“车载电视”和华为的“位移电视”, 是为了说明3G网络技术已经成熟。.试设想:3G手机会给我们的生活带来哪些正面和负面的影响?

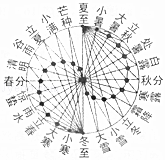

“24节气”申遗成功,但是“非遗可能死在博物馆中”却成为专家们的一大担忧。请紧扣材料,为动态传承“24节气”文化出谋划策。

材料一:

2016年11月,“24节气”正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。24节气有着2700年的历史,是气象“活化石”,被誉为“中国的第五大发明”,它的申遗成功唤起了国人的文化自觉,中华文化又多了一项被世界认可的文化遗产。

材料二:

“冬至饺子夏至面”“清明风筝谷雨花”,诗意的节气概念已经成为民俗文化的有效载体,24节气集天文、历法、农事、民俗于一身,至今还深深影响着中国以及周边很多国家人民的生活。

材料三:

但是专家说,联合国有关公约不仅看重非遗的实践价值,也看重其创新传承,24节气可被记忆和品读,但创造性传承与发展却困难重重!自豪感固然需要,但文化背后的科学精神与科学信仰如何弘扬?网上把清明节译为Tomb﹣Sweeping Day(扫墓的日子),很明显,这个翻译并不准确,外语翻译和准确对外交流的问题能解决吗?公众到哪里、去向谁咨询学习非遗的有关知识?跟24节气有关的文化、旅游商品开发状况如何?中学生不喜欢这些古董文物怎么办?(采自《中国行业资讯网》等)

阅读下面一篇文章。完成下列各题。

要如何留念,才不枉此生

毕淑敏

①一次生病,医生让照一张头颅的CT片子。于是我得到了一张清晰准确的自己头骨的照片。我注视着它,它也从幽深而细腻的灰黑色胶片颗粒中注视着我,很严峻的样子。

②头颅有令我陌生的轮廓。卸去了头发,撕脱了肌肤,剔除了所有的柔软之物,颅骨干净得像刚从海中捞出来的贝壳。突然感觉到很熟识,仿佛见过似的……不久以前……我记起了博物馆,那里有新出土的类人猿头骨化石。夹进了几十万年进化的果子酱,颅骨还是像两块饼干似的相似。造化可真是一位慢性子。假如我的头骨片落到一位人类学家手里,便可以十分精确地分析出我的性别、年龄、体重、身高……它携带着我的密码信息,脱离我而孤零零地存在着。医生读着它,却作出我是否健康的结论,它似乎比我还重要。

③我细细端详它,仿佛在鉴赏一件工艺品。实在说,这个物件是很精致的。斗拱飞檐,玲珑剔透,为人体骨骼中最精妙的片断。不知多少稻麦菽粟的精华,才将它一层层堆砌而起;不知多少飞禽走兽的真髓,才将它润泽得玉石般光滑。阳光中的紫色,馈赠它岩石般的坚硬;和煦的春风,打磨它流畅的曲线。我感叹大自然的精雕细作。用山川日月、金木水火、天上地下、风云雨雪的物质魂灵,挑选着,拼凑着,混合着,搅拌着,一轮又一轮地循环……终于在许多偶然与必然的齿轮磨合中,缝缀镶嵌起了无数颗头颅,其中一颗属于了我。

④我不由得伸手弹弹自己乱发覆盖下的头骨,它发出粗陶罐的响声。这是一个半空的容器,盛着水、细胞和像流星一样游走的念头。念头带着阴电和阳电,焊接时就散发出五颜六色的蛛丝,缠绕在一起,像电线似的发布命令,驱使我具有各式各样的举动。正是这些蝌蚪一样活泼的念头,才使我写下了以上的文字。罐子里的水会酸腐,那些细胞会萎缩,但文字是不会生锈不会腐烂的,它们比有生命的物体更有生命。它们把念头们凝固下来,像把混浊的豆浆压榨为平滑的固体。人人都公有的文字,经过特定的组合,就属于了我。组合的顺序就是一种思索。

⑤我望着我的头颅,因为它是思索的宫殿,我不得不尊重它。它却不望着我,透过我,它凝望着遥远的人所不知的地方。它比我久远,它以它的久远傲视我今天的存在。但我比它活跃,活跃是生命存在最显著的标志之一。但和文字比起来,无论现在的活跃或者将来的久远,都黯然失色。骨骼算什么呢?甲骨文不正是因为有了文,才神圣起来,否则不过是一块烤焦的兽骨!文字是先人们留给我们的符咒,使我们得以知道一只只水罐曾经储存过怎样的五彩念头。罐子碎了,水流空了,一代又一代最优秀的念头组合却像通电的钨丝一样,在智慧的夜空勾勒着永不熄灭的痕迹。

⑥我注视看我的头颅,递给它一个轻轻的微笑:我们都有完全不复存在的那一天。那时候,证明你我曾经存在过的证据,到哪里去寻找?制造念头吧!那些美丽的像鸟一样在空中飞翔的念头,假如它们真的充满睿智,假如它们真能穿越时代的雾海,它们的羽毛就会被喜爱它们的人保存。

(有删改)

(1)为什么说头颅“是很精致的”?作者写它的“精致”有什么作用?

(2)对于“我”而言,文字为什么“比有生命的物体更有生命”?

(3)第⑤段中,“一代又一代最优秀的念头组合却像通电的钨丝一样,在智慧的夜空勾勒着永不熄灭的痕迹。”这句话你是怎么理解的?

(4)文章最后的比喻句表达了作者怎样的“念头”?在结构上起什么作用?

阅读下面一篇文章,完成下列各题题。

北京地下水位16年来首回升

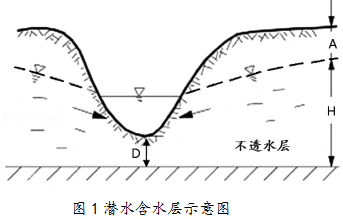

16年来,北京市地下水位首次出现回升。全市885个地下水位监测点数据显示,7月31日,北京市下水埋深为26.55米,较6月30日26.7米回升了5厘米,地下水储量增加了8000多万立方米,这是1999年以来地下水位首次回升。地下水埋深指的是潜水的埋藏深度,即潜水面至地表面的距离。如图1所示,虚线为潜水面,A即为潜水的埋藏深度,而H是潜水含水层的厚度。

近年来,随着城市快速发展,北京市人口骤增,2014年常住人口达到2100余万人,是1999年的近两倍,用水压力随之增加。同时,1999年起,北京市连续多年干旱,自然降水不足。

为使供需平衡,多年来,北京不得不超采地下水(见表1).“超采”,是指地下水开采量大于补给量,从1999年起北京年均超采地下水5亿立方米左右,形成大面积超采区。长期超采造成地下水位不断下降,地下水位下降会引起地面下降。1980年,北京市地下水埋深为6.7米,1998年降至11.88米,18年下降了5米。从1999年开始大幅下降,到去年降至近26米。连续15年,平均一年下降近一米。

表1 北京地下水开采情况

|

采水自备井位置 |

自备井数量(眼) |

供水量(立方米) |

|

城镇自备井 |

13000 |

4.6亿 |

|

域六区自备并 |

6550 |

2.25亿 |

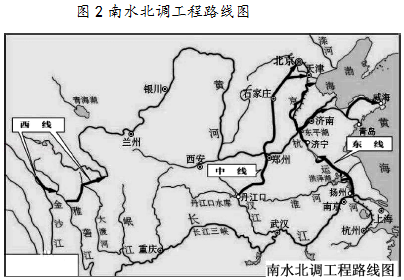

去年12月,每天约有200万立方米的南来江水通过自来水厂送入千家万户,占北京市市政供水的60%左右。截至8月底,南水进京已达5亿立方米,今年用量将达到8.18亿立方米。预计明年可以达到10.5亿立方米。地下水位在用水量最大的7月份实现回升,最大的功臣还南水北调。

北京地下水位上升还可能和超采地下水下降有关。据了解,截至7月底,朝阳、丰台等地区共关停84眼自备井,每天置换地下水量达3.3万立方米。随着南水用量增大,怀柔、平谷、昌平等应急水源地也将逐渐减少开采量。当然,开源节流才是控制用水总量的重要手段。例如,北京已在全市修建了1000余处集雨工程,通过集纳雨水的方式回补地下水,扩大再生水的使用比例。

(摘自2015年9月15日《人民日报海外版》)

【相关链接】

南水北调工程就是把长江水系丰富的水资源,通过引水工程调到水资源短缺的华北和西北地区。南水北调工程规模巨大,分东线、中线、西线三条调水线。东线工程位于东部,因地势低需抽水北送至华北地区。中线工程自流供水给黄淮海平原大部分地区的20多座大中城市;西线工程在青藏高原上,由长江上游向黄河上游补水,西线工程还没有开工建设。

(1)如果把“北京市地下水埋深为26.55米”这一句中的“26.55米”标注在图1上,那应该标注在哪里?

A.A处 B.D处 C.H处

(2)根据表1及相关文字,下边哪一项说法不恰当?

A.城六区自备井数量比城镇少,因而城六区地下水开采量少。

B.城镇和城六区自备井总量很多,表明北京地下水超采严重。

C.从自备井分布位置与数量看,北京已形成大面积超采局面。

D.从自备井数量与布局看,北京地下水开采需求将越来越大。

(3)下面句子中加点的词语改为括号内的词语,哪一句改变了原意?

A.多年来,北京不得不(只能够)超采地下水。

B.从1999年开始大幅(急剧)下降,到去年降至近26米。

C.地下水位下降会引起(造成)地面下降。

D.连续15年,平均一年下降近(接近)一米。

(4)从图2看,流入北京市的南水主要走的是哪一条调水线?它的起点是哪里?

(5)北京严重超采地下水是哪些原因造成的?北京地下水位上升的因素又有哪些?

阅读下面的文章,完成下列各题。

魔 季

张晓风

①我沿着草坡往山上走,春草已经长得很浓了。唉,春天老是这样的,一开头,总惯于把自己藏在峭寒和细雨的后面。等真正一揭了纱,却又谦逊地为我们延来了长夏。

②山容已经不再是去秋的清瘦了,那白绒绒的芦花海也都退潮了。相思树是墨绿的,荷叶桐是浅绿的,新生的竹子是翠绿的,刚冒尖儿的小草是:黄绿的。还有那些老树的苍绿,以及藤萝植物的嫩绿,熙熙攘攘地挤满了一山。我慢慢走着,绿在我里,我在绿里。

③那边,清澈的山涧流着,许多浅紫、嫩黄的花瓣上下飘浮,像什么呢?我似乎曾经想画过这样一张画﹣﹣只是,我为什么如此想画呢?是不是因为我的心底也正流着这样一带涧水呢?

④我们已把窗外的世界遗忘得太久了,我们总喜欢过着四面混凝土的生活。我们久已不能想象那些溪畔草地上执竿的牧羊人,以及他们仅避风雨的帐棚。我们同样也久已不能想象那些在垄亩间荷锄的庄稼人,以及他们只足容膝的茅屋。我们不知道脚心触到青草时的恬适,我们不晓得鼻腔遇到花香时的兴奋。真的,我们是怎么会疾驰得那么厉害的!

⑤忽然,走来一个小女孩。如果不是我曾看过她,在这样薄雾未散尽、阳光诡谲闪烁的时分,我真要把她当作,一个小精灵呢!她慢慢地走着,好一个小山居者,连步履也都出奇地舒缓了。她有一种天生的属于山野的纯朴气质,使我不自已地。想逗她说几句话。

⑥“你怎么不上学呢?凯凯。”

⑦“老师说,今天不上学。”她慢条斯理地说,“老师说,今天是春天,不用上学。”

⑧啊,春天!噢!我想她说的该是春假,但这又是多么美的语误啊!春天我们该到另一所学校去念书的。去念一册册的山,一行行的水。去速记风的演讲,又数骤云的变化。春天春天,春天来的时候我们真该学一学鸟儿,站在最高的枝柯上,抖开翅膀来,晒晒我们潮湿已久的羽毛。

⑨那小小的红衣山居者好奇地望着我,稍微带着一些打趣的神情。

⑩我想跟她说些话,却又不知道该讲些什么。终于没有说﹣﹣我想所有我能教她的,大概春天都已经教过她了。

⑪慢慢地,她俯下身去,探手入溪。花瓣便从她的指间闲散地流开去,她的颊边忽然漾开一种奇异的微笑,简单的、欢欣的、却又是不可捉摸的笑。我又忍不住叫了她一声﹣﹣我实在仍然怀疑她是笔记小说里的青衣小童。我轻轻地摸着她头上的蝴蝶结。

⑫“凯凯。”

⑬“嗯?”

⑭“你在干什么?”

⑮“我?”她踌躇了一下,茫然地说,“我没干什么呀!”

⑯多色的花瓣仍然在多声的涧水中淌过,在她肥肥白白的小手旁边乱旋。忽然,她把手一握,小拳头里握着几片花瓣。她高兴地站起身来,将花瓣往小红裙里一兜,便哼着不成腔的调儿走开了。

⑰我的心像是被什么击了一下,她是谁呢?是小凯凯吗?还是春花的精灵呢?抑或,是多年前那个我自己的重现呢?在江南的那个环山的小城里,不也住过一个穿红衣服的小女孩吗?在春天的时候她不是也爱坐在矮矮的断墙上,望着远远的蓝天而沉思吗?她不是也爱去采花吗?爬在树上,弄得满头满脸的都是乱扑扑的桃花瓣儿。等回到家,又总被母亲从衣领里抖出一大把柔柔嫩嫩的粉红。啊,那个孩子呢?那个躺在小溪边打滚,直揉得小裙子上全是草汁的孩子呢?她隐藏到什么地方去了呢?

⑱啊,春天多叫入迷惘啊!它究竟是怎么回事呢?是谁负责管理这最初的一季呢?他想来应该是一种神奇的艺术家了,当他的神笔一挥,整个地球便美妙地缩小了,缩成了一束花球,缩成了一方小小的音乐匣子。他把光与色给了世界,把爱与笑给了人类。啊,春天,这样的魔季!

(选自《张晓风自选集》,有删改)

(1)阅读全文,概括文中实写的两幅主要画面。

(2)请为第②节中加点词写一段赏析性批注。

山容已经不再是去秋的清瘦了,那白绒绒的芦花海也都退潮了。

批注:

(3)结合语境,理解第⑧节画线句的深刻含意。

春天我们该到另一所学校去念书的。

(4)文章标题为“魔季”,为什么却浓墨重彩地描写了一个小女孩?

(5)第⑰节用了十个问号,可是读起来一点也不显得单调,反而别有韵味。仔细阅读这节文字,说说这样表达的作用,并分析其中蕴含的丰富情感。

阅读下面三则材料,完成下列各题。

【A】记者专访国际宇航联空间运输委员会秘书长杨宇光(节选)

记者:请您简要介绍一下天舟一号。

杨宇光:天舟一号是我国自主研制的首艘货运飞船,采用两舱构型,由货物舱和推进舱组成。它总长10.6米,舱体最大直径3.35米,起飞重量约13吨,物资上行能力约6吨,推进剂补加能力约为2吨,具备独立飞行3个月的能力……其有效载荷比例在目前所有的货运飞船中是最高的。

【B】消息《天舟天宫顺利对接》(节选)

本报北京4月22日电4月22日12时23分,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成自动交会对接。据了解,由我国自主研制的天舟一号,它的上行载货比、货物运输、推进剂补加等综合能力比肩甚至优于国际现役货运飞船,快递货物经济实惠。此次与天官二号进入组合体飞行阶段,将按计划开展推进剂在轨补加,以及空间应用和航天技术等领域的多项实(试)验。

【C】天舟一号瘦身记

①我是太空“快递小哥”﹣﹣天舟一号货运飞船。最近我承接了一项艰巨又光荣的任务,把货物送到“客户”﹣﹣天宫二号空间实验室的手中。

②我暗下决心,一定要运送更多的货物给它。但我的“车”﹣﹣运载火箭的运载能力是固定的,若想运更多货物,我必须在保证足够强壮的同时,尽可能减肥。

③减过肥的人都知道,腰部的赘肉是很难减下去的。而我的腰部是一个个连接框,为了将我高大的身躯牢固连接,这些连接框原先做得很厚实,显得臃肿。因此,教练决定第一步就要帮我减腰部赘肉。

④经过多次试验,教练将我的腰部设计成镂空形式,保留结构受力部分,去除非受力部分的“肉肉”,将腰部的重量降低到原来的50%左右,丝毫没有影响腰部的结实程度。

⑤我的教练十分严格,不仅不放过肉眼可见的腰部赘肉,连肉眼几乎无法分辨的“皮下脂肪”也不放过。我的外部是一种壁板结构,壁板连接完成后,组成的密封空间就是装货物的肚子了。虽然壁板厚度只有不到3毫米,但是在教练看来,依然有减重的空间。他们严格控制加工温度、切削速度等参数,尽量使壁板厚度贴近设计人员给出的公差下限。通过去除“皮下脂肪”,尽可能让壁板变薄。由于壁板面积很大,即使去除A4纸那样薄的一层“脂肪”,整舱的重量也会下降很多。这不,我的体重因此又减少了30千克左右。

⑥为了装更多的货物,设计人员用货架将我的肚子分成了许多区域。我的教练连这些货架也没放过,他们选用了轻质高强度材料组成货架。“货架面板”﹣﹣仪器板,使用的是铝合金蜂窝板;“货架框架”﹣﹣立梁,使用的是碳纤维材料。每一项改进都运用了先进而复杂的制造工艺。为此,研制人员采用了“无应力”装配的方式,保证了货架装配误差不超过2毫米。这些“锻炼”让我的肌肉又轻又强壮,我的瘦身计划圆满完成。

(选自《人民日报》,有删改)

(1)阅读材料【B】,说说天舟一号要完成哪些任务。

(2)材料【A】【C】都介绍了天舟一号,它们的语言特点和表达效果有什么不同?

(3)阅读材料【C】,回答下面问题。

①有人认为第⑤节画线句多余,应删去。你赞同吗?请简述理由。

②科研人员采用哪些方法为“快递小哥”“瘦身”?

(4)阅读三则材料,谈谈你从中领悟到的科学精神。