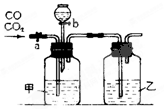

某学生用下图的装置进行一氧化碳和二氧化碳混合气体的分离和干燥。其中a为铁夹,b为分液漏斗的活塞。

(1)甲瓶内盛 溶液,乙瓶内盛 溶液,分液漏斗内盛 溶液。

(2)实验先分离出一氧化碳,方法是先关闭 ,再打开 。

(3)分离完一氧化碳后,再收集二氧化碳,方法是先关闭 ,再打开 。

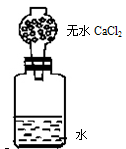

为了测定某种碱金属的相对原子质量,设计装置如右图。该装置(包括水)的总质量为a g,将质量b g(不足量)碱金属放到水中,立即盖紧瓶塞,反应完全后再称量此装置的总质量为c g,则

(1)计算该碱金属相对原子质量的数学表达式

(2)无水CaCl2的作用是,如果不用无水CaCl2,测出的相对原子质量比实际的相对原子质量(填写偏大、偏小或相等)。

Ⅰ.下列有关实验操作中,合理的是______________(填序号) 。

| A.用托盘天平称取11.70g食盐 |

| B.用量筒量取12.36mL盐酸 |

| C.用酸式滴定管量取21.20mL0.10mol/L H2SO4溶液 |

| D.用200mL容量瓶配制500mL0.1mol/L NaCl溶液 |

E.测定溶液的pH时,用洁净、干燥的玻璃棒蘸取溶液,滴在用蒸馏水润湿过的pH试纸上,再与标准比色卡比较

Ⅱ.现用物质的量浓度为a mol/L的标准盐酸去测定V mL NaOH溶液的物质的量浓度,请填写下列空白:(1)酸式滴定管用蒸馏水洗净后,还应该进行的操作是_______________________。

(2)下图是酸式滴定管中液面在滴定前后的读数:c (NaOH) = _____mol/L。

(3)若在滴定前滴定管尖嘴部分留有气泡,滴定后滴定管尖嘴部分气泡消失,则测定的NaOH物质的量浓度______。(选“偏大”“偏小”“不变”)

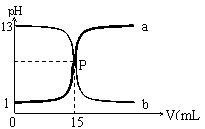

III.如图是盐酸与氢氧化钠的滴定曲线a和b,试认真分析后填空:

曲线a是用溶液滴定溶液;曲线b是用溶液滴定溶液;P点的坐标为( );盐酸的物质的量浓度为mol/L。

实验题(10分)

⑴实验室配制500 mL 0.1mol/L的氢氧化钠,请回答下列问题:

①称量氢氧化钠固体时应放在中进行:

②配制溶液时应选用容量瓶;

③ 在此配制过程中胶头滴管的作用是;

在此配制过程中胶头滴管的作用是;

④若实验时遇到下列情况,将会使所配的溶液浓度发生什么变化:

容量瓶内壁沾有水滴没有烘干就进行配制。(填“偏高”“偏低”或“无影响”):

⑵(在实验室中进行以下实验,请填写实验报告

| 实验步骤 |

现象及离子方程式 |

| ①向盛有2mL Na2SO4溶液的试管里加入2mL BaCl2溶液 |

|

| ②向盛有2mL NaOH稀溶液的试管里滴入几滴酚酞溶液,再用滴管向试管里慢慢滴入稀盐酸,至溶液恰好变色为止 |

现用质量分数为98%、密度为1.84 g·cm-3的浓H2SO4来配制500 mL0.2 mol/L的稀H2SO4。可供选择的仪器有:①玻璃棒②烧瓶③烧杯④胶头滴管⑤量筒⑥容量瓶⑦托盘天平⑧药匙。请回答下列问题:

(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)。

(2)经计算,需浓H2SO4的体积为。现有①10 mL②50 mL③100 mL三种规格的量筒,应选用的量筒是(填代号)。

(3)将浓H2SO4加适量蒸馏水稀释,冷却片刻,随后全部转移到mL的容量瓶中,转移时应用玻璃棒。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤2~3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,振荡容量瓶,使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度处。改用加蒸馏水到瓶颈刻度的地方,使溶液的。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。

(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:

能引起误差偏高的有(填代号)。

①洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中

②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中

③将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水稀释浓H2SO4

④定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出

⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水

⑥定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线

⑦定容时,俯视标线

(15分) 在呼吸面具和潜水艇中可用过氧化钠作供氧剂,某课外活动小组设计了如下实验装置,以证明过氧化钠可作供氧剂。装置A、B、C中盛装的试剂,可供选择的为:饱和NaHCO3溶液、CaCO3固体、NaOH溶液、1.95 g Na2O2固体。 据下述装置回答问题:

|