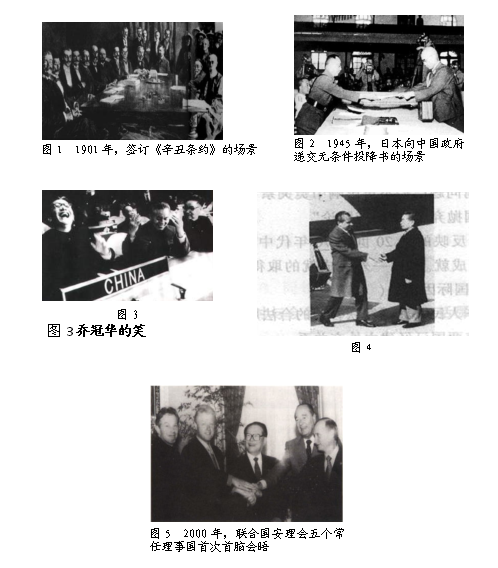

从1901年到2000年,中国走过了不平凡的百年,屈辱与光荣、沉沦与复兴交织成一幅历史画卷。阅读下列材料,回答问题。

(1)图1所反映的历史场景是近代史上哪一次列强侵华战争的结果?图1所反映的不平等条约的签订对近代中国社会造成了什么严重危害?

(2))图1和图2之所以出现截然不同的历史场景的根本原因分别是什么?

(3)图3记录了1971年某次国际会议的一个永恒瞬间。中国外交部副部长乔冠华潇洒而豪放的大笑,被西方媒体描述为“震碎了议会大厦的玻璃”。乔冠华是因为什么事件而开怀畅笑?你认为促成这一事件的主要因素有哪些?

(4)请给图4取个标题,图片所反映的历史事件有什么影响?

(5)结合五幅历史图片中国的外交历程从中你可以得到哪些启示?)

2014年9月在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上,习近平总书记指出:中国人民抗日战争的伟大胜利,为中华民族由近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点。阅读下列材料:

材料一 盖谋求帝国臣民之康宁,同享万邦共荣之乐……亦为朕所拳拳服膺者。前者,帝国所以向美英两国宣战,实亦为希求帝国之自存与东亚之安定而出此,至如排斥他国主权,侵犯其领土,固非朕之本志。

──《日本天皇停战诏书》

对那些为使几万在满同胞的生命财产免遭暴戾支那之残害而持续战斗的帝国特派满洲军队以及长期遭受奉天政府侮辱和迫害的在留居民表示感谢和慰问。

——《大阪朝日新闻》1931年10月15日布告

材料二 侵略中国东北,使之完全变成殖民地是日本帝国主义诞生后就制定了的目标,在1931年,已经不单单是军部激进派的要求,资本家、地主、政党、政府都有同样的要求。

——井上清、铃木正四著《日本近代史》

“帝国内部现正痛切体验……生产力之不足,生产设备之不足,原料之不足及蓄积资本之不足。凡此均需开始新的战争,俾有所补充;而国内不稳势力之高涨,罢工之狂澜,亦需发动内外举国之战争,以期平靖”。

一一《世界历史资料选辑》

材料三现在国际形势与国内形势都是有利于对日抗战的。国际舆论一致地责斥日本的强盗行径。国内自从西安事变后,与中华民国有着同样长久生命的内战终于在共产党民族统一战线的政策下被结束了,国内和平实现了,国共合作的谈判亦有了初步的成功,南京政府的政治路线亦开始了新的转向──这一切都是向着我们团结御侮对日抗战的总目标迈进,都是在抗日阵线中的初步成绩。只要这样地继续下去,勇敢地大踏步地继续下去,终会给与中华民族以新的激动力来实现他的民族解放的神圣任务的!

──朱德《实行对日抗战》

请回答:

(1)据材料一,归纳日本发动侵略战争的理由,结合所学知识对其予以驳斥。

(2)据材料二,分析日本发动侵华战争的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,分析中国获得抗日战争胜利的原因。

(4)综合上述材料,结合所学知识谈谈抗日战争对国人的启示。

陈寅恪在《邓广铭宋史职官志考证序》说:“华夏民族文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”阅读下列材料:

材料一宋朝值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……根源在于中国经济的生产率显著提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量。同样,水稻早熟品种的引进,使作物在过去只能一季一熟的地方达到一季两熟,从而促进了农业。……生产率提高使人口的相应增长成为可能,而人口增长反过来又进一步推动了生产。经济活动的迅速发展还增加了贸易量。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 在中华文化发展史上,宋文化以其丰富的内涵和巨大的活力,熠熠生辉。……在这种历史背景下生存的宋文化,明显地具有过渡性、义理性、务实性、普及性、兼容性和整合性等特点。

——姚兆余《宋代文化的生存背景及其特点》

材料三新航路开辟以后,世界上原来互相隔绝的地区沟通起来,这是世界各个地区之间联系加强的第一步。……美洲的许多农产品,如玉米、马铃薯等农作物传到欧亚大陆,改变了粮食生产结构;非洲的咖啡传到欧美,改变着欧洲人的消费方式和文化特点,而烟草的传播更是改变了人们的生活习惯。麦子、水稻等作物以及先进的生产方式,则随着欧洲移民一起进入美洲,极大地影响了美洲人的经济生活。……随着新航路的开辟,世界贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸。

——《世界历史资料选辑》

请回答:

(1)据材料一,指出宋朝发生商业革命的原因。

(2)试从科技、文学、艺术、思想等角度,指出材料二中宋文化具有的“过渡性、义理性、务实性、普及性”特点的主要表现。

(3)据材料三,概括欧洲商业革命的含义。结合所学知识,分析其对欧洲的主要影响。

(4)结合所学知识,分析宋代商业革命的影响不同于欧洲的社会原因。

【历史——20世纪的战争与和平】

阅读下列材料,回答问题。

材料一朝鲜战争可以说是在两重误解之下爆发的:共产党方面以美国在亚洲地区的利益为分析出发点,认为大部分的亚洲大陆被共产党占了,美方都默不作声,不会在朝鲜半岛的一隅有所举措。美国方面,则以原则问题来看待这件事,它比较不关切韩国地缘政治的重要性,也已公开做出表示,却十分重视不加阻挡的象征意义。

材料二 1951年5月l 5日布莱德雷应邀对国会作证,“在目前的情势下,我们反对将战事从韩国扩大到包括赤色中国。对赤色中国进行所谓有限度战争会增加我们所冒的风险,‘会将我们的力量耗费在一个并非战略要津的地区。赤色中国并非寻求主宰世界的那个强大国家(按:指苏联),坦白地说,从参谋长联席会议观点来看,这个策略(按:指将战事从韩国扩大到包括中国本土)会让我们在错误的地点、错误的时间,与错误的敌人进行错误的战争。”

——以上摘自亨利·基辛格《大外交》

(1)根据材料一,朝鲜战争爆发两重误解是什么?他的分析是否正确?

(2)根据材料二,分析布莱德雷“错误”的理由是什么?

【历史—一历史上重大改革回眸】

阅读下列材料,回答问题。

“戊戌维新之可贵,在精神耳,当时举国人士。能知欧美政治大原者,既无几人,……若,其精神,则纯以国民公利公益为主,务在养一国之才,更一国之政,采一国之意,办一国之事。盖一国之大原,于是乎在,精神既立,则形式随之而进。虽有不备,不忧其后之不改良也,此戊戌维新之真相也。”

“戊戌维新,虽时日极短,。现效极少,而实二十世纪新中国史开,宗明义第一章也。凡物必有原动力以起其端,由原动力生反动力,由反动力复生其反动力,反反相衔,动动不已,.而新世界成焉。惟戊戌之原动力,其气魄雄厚,其潮势壮阔,故生反动力最速而最剧,仅百日间,挫跌一无所存。而反动力之雄厚壮阅,亦与之相应,其高潮之点,极于团匪之祸,神京蹂躏,朝列为空。今者反动力之反动力又起矣。自今以往,中国革新之机,如转巨石于危崖,遏之不可遏,必达其目的地而后已。此事理所必至也。然则戊戌之役,为败乎?为成乎?君子曰:成也。”

——梁启超《康南海自编年谱》

请回答:

(1)根据材料概括指出梁启超关于戊戌维新“精神”的认识,并结合所学知识从舆论传播的角度指出其形成的途径。(6分)

(2)结合所学知识简要评价梁启超关于“戊戌之原动力”、“反动力”的观点。(9分)

阅读以下材料:

近世之欧洲,若以世纪论,每个世纪都有创新,而17世纪每为人重视不足;实则,这是很要紧的一个时期。上承着培根、洛克的实验哲学,洛克还根据英国的革命写了一份论‘‘政府”的总结性的文字,起了近代政治文化的开山作用;下则启发了启蒙时期的思想家们。所以17世纪是“启蒙”的“启蒙时期”,是方法论革新时期,近代的科学思维是在这个时期酝酿的。同时,文艺复兴、宗教革命激荡了全欧,使几乎整个社会都动了起来,社会意识、民凤民俗……,都在发生变化。

“17世纪普遍危机”是英国著名史学家E.J.霍布斯鲍姆于首先提出来的。他指出此时期欧洲发生了由中世纪社会向近代社会的关键性转折,经历了经济衰退、谷物生产萧条甚至下降二人口死亡率上升、资产阶级革命、社会叛乱等众多现象,从而认为欧洲经济“在17世纪经历了一场‘普遍危机”。危机的产生是因为16世纪欧洲的大发展使得封建主义框架对资本主义经济发展构成了严重阻碍,加之此世纪发生的饥荒、流行病等因素的促动,导致17世纪欧洲出现了向资本主义结构的决定性变革。特雷弗----罗珀则认为是政府的奢侈浪费、寄生的官僚制度引发了社会对国家的不满。莫斯尼尔则认为官员的不满造成了政治动乱、反叛,农民对国家征税的不满造成了农民起义。另一些学者则强调战争的巨大破坏及其连锁反应是导致“17世纪普遍危机”产生的原因。

请结合17世纪前后相关史实,评述材料中关于17世纪历史特征的观点。(要求:观点明确;史论结合)