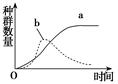

假设a、b、c、d是一个简单生态系统中最初仅有的四个种群,其a、c、d的营养关系为a→c→d,a与b的关系如图, a是该生态系统主要的自养生物,请回答:

(1)该生态系统中a和b的种间关系是________。

(2)若d大量死亡,则一定时间内种群密度增加的种群是________,种群密度减少的种群是________。

(3)若持续干旱使a大量死亡,c和d种群密度将会_______________。

(4)当受到外界的轻微干扰后,经过一段时间,该生态系统可以恢复到原来的状态,说明该系统具有________。与热带雨林相比,该生态系统的抵抗力稳定性________(低、高)。

(5)为了调查该系统c种群的密度,捕获了50个个体,将这些个体标记后放掉,一段时间后重新捕获了40个个体,其中有5个带有标记,c种群的数量约为________个。

下面是水稻叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的示意简图,请回答:

(1)图1中物质b是 氧气 ,过程⑤发生的场所是 线粒体内膜 .较强光照下,①过程中d的移动方向是 叶绿体基质移向类囊体薄膜 .

(2)图中①~⑤过程中,能够产生物质c的过程有 .

(3)干旱初期,水稻光合作用速率明显下降,主要是图中过程 (填序号)受阻.

(4)如图2表示将某种植物放在不同浓度CO2环境条件下,其光合速率受光照强度影响的变化曲线.若与b点相比,a点叶肉细胞中C3的相对含量 (填“高”、“低”或“无法比较”).

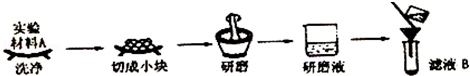

下面是高中生物教材中有关实验操作简图,请回答:

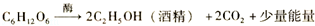

(1)如果图中实验材料A为苹果,研磨得到的滤液B用于做“探究酵母菌细胞呼吸的方式”实验,用嗅麝香草酚蓝溶液作为该实验检测试剂,那么实验中被检验的物质是CO2;如果实验材料苹果放置时间长,会出现能使酸性条件下的 重铬酸钾 由橙色变为 灰绿色 的物质,请写出该过程的反应式 .

.

(2)某小组利用洋葱地上叶按图中操作提取色素,研磨前除了加入SiO2外还应加、 .

再用符合要求的滤纸条层析一段时间后,但该滤纸条上没有色素带出现,则最可能的原因是.

如图为吞噬细胞杀灭病菌的示意图,请据图回答:

(1)吞噬细胞对病菌的这种吞噬作用与细胞膜的有密切关系,该过程属于 免疫中的第 道防线.

(2)在体液免疫中,吞噬细胞在吞噬病菌后,还能对其进行处理,暴露出这种病原体所特有的 ,并将它呈递给T细胞,T细胞再将其传递给B细胞,B细胞受到刺激后,在 的作用下,经增殖、分化为 细胞和 细胞.

(3)当病菌进入细胞内部时,则 细胞可与被抗原入侵的宿主细胞密切接触,并使这些细胞裂解死亡,使病原体失去寄生的基础,因而能被吞噬、消灭.

科研人员培育出了比普通大豆铁含量高60%的转基因大豆,改良了大豆的营养品质。下图为培育转基因大豆过程的部分示意图。潮霉素可破坏各种细胞中核糖体的功能。请回答:

(1)基因工程的基本操作程序主要包括四个步骤,图中A步骤是________,用到的载体是____质粒。

(2)获取到铁蛋白基因后常用____技术进行扩增,该技术用到的酶是____。

(3)为筛选出含重组质粒的愈伤组织,应在培养基l中添加适量的__________。目的基因进入受体细胞(如:愈伤组织细胞)内,并在受体细胞内维持稳定和表达的过程,称为_ ___。

(4)培养基2中发生的过程为____ 。检测培育转基因大豆的目的是否达到,需要检测转基因大豆____。

生产果汁时,用果胶酶处理果泥可提高果汁的出汁率。回答下列相关问题:

(1)某同学用三种不同的果胶酶进行三组实验,各组实验除酶的来源不同外,其他条件都相同,测定各组的出汁量,据此计算各组果胶的活性的平均值并进行比较。这一实验的目的是____。

(2)现有一种新分离出来的果胶酶,为探究其最适温度,某同学设计了如下实验:取试管16支,分别加入等量的果泥、果胶酶,缓冲液,混匀,平均分为4组,分别置于0℃、5℃、10℃、40℃下保温相同时间,然后,测定各试管中的出汁量并计算各组出汁量平均值。该实验温度设置的不足之处有 和______。

(3)某同学取5组试管(A~E)分别加入等量的同种果泥,在A、B、C、D4个实验组的试管中分别加入等量的缓冲液和不同量的同种果胶酶,然后,补充蒸馏水使4组试管内液体体积相同;E组加入蒸馏水使试管中波体体积与实验组相同。将5组试管置于适宜温度下保温一定时间后,测定各组的出汁量。通过A--D组实验可比较不同实验组出汁量的差异。本实验中,若要检测加入酶的量等于O而其他条件均与实验组相同时的出汁量,E组设计____(填“能”或“不能”)达到目的,其原因是____。