锡是一种银白色而又柔软的金属, 2000年前人类就已开始使用锡。金属锡为排列在白金,黄金及银后面的第四种贵金属,它富有光泽、无毒、不易氧化变色,具有很好的杀菌、净化、保鲜效用。生活中常用于食品保鲜、罐头内层的防腐膜等。请回答下列有关锡的问题:

(1)锡在自然界几乎都以锡石的形式存在,此外还有极少量的锡的硫化物矿。以锡石(SnO2)为原料,用足量的焦炭作还原剂,在高温下可制得粗锡,该反应的化学方程式为 ,粗锡经电解精炼可得纯锡,精炼时的阴极反应式为____________。

(2)锡的氯化物有SnCl2和SnCl4。SnCl2是生产和化学实验中常用的还原剂,易发生水解;SnCl4常温下是无色液体,在空气中极易水解,熔点—36℃,沸点114℃。

Ⅰ.若实验室中以SnCl2固体配制SnCl2溶液,试简述操作方法 。

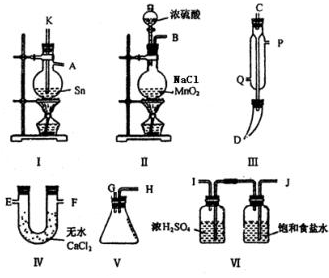

Ⅱ.某实验小组拟利用下图中的仪器,设计组装一套实验装置,用熔融的金属锡与干燥的氯气直接作用制取无水四氯化锡(此反应过程放出大量的热),已知金属锡的熔点为231℃。请回答下列各问题:

①用玻管(未画出)连接上述装置,正确的顺序是(填各接口的代码字母)____接____、____接____、____接____、____接____、____接____。

②装置Ⅵ的作用是___________;装置Ⅳ的作用是___________。

③冷凝管里冷却水的流向是从___________进入,从___________流出。

④试验时点燃Ⅰ处酒精灯,加热温度应大于 ℃,待 即可停止加热。

⑤如果将制取的四氯化锡少许暴露于空气中,预期可看到的现象是_______________。

⑥该实验装置中还存在的一个问题是 。

全世界每年因生锈损失的钢铁约占世界钢铁年产量的1/4。某学生想探究铁生锈的条件,他将干净的铁钉分别同时放入A、B、C三支试管中进行研究。

(1)请你帮助该学生完成下列实验设计的内容:

| 编号 |

操作方法 |

实验目的 |

| A |

探究铁在干燥空气中的生锈情况 |

|

| B |

放入铁钉,注入蒸馏水浸没铁钉,并用植物油液封 |

|

| C |

探究铁在有空气和水封时的生锈情况 |

(2)一周后,编号为___________的试管中的铁钉最易生锈。

(3)用相同材料制作,经过相同时间防锈处理的铁栏杆,安装在南方比安装在北方更易生锈,其原因是_____________________________________________。

(4)在焊接铁管时,为了使接口更加牢固,常用稀盐酸清洗接口处的铁锈,该反应的化学方程式为_______________________________________________。

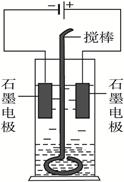

电解原理在化学工业中有广泛应用。如下图表示一个电解池,装有电解液a;X、Y是两块电极板,通过导线与直流电源相连。请回答以下问题:

(1)若X、Y都是惰性电极,a是饱和NaCl溶液,实验开始时,同时在两边各滴入几滴酚酞试液,则

①电解池中X极上的电极反应式为 。

在X极附近观察到的现象是 。

②Y电极上的电极反应式为 ,检验该电极反应产物的方法是 。

(2)如要用电解方法精炼粗铜,电解液a选用CuSO4溶液,则

①X电极的材料是 ,电极反应式为 。

②Y电极的材料是 ,电极反应式为 。

如下图在玻璃圆筒中盛有两种无色的互不相溶的中性液体。上层液体中插入两根石墨电极,圆筒内还放有一根下端弯成环状的玻璃搅棒,可以上下搅动液体。接通电源,阳极周围的液体呈现棕色,用搅棒上下剧烈搅动。静置后液体又分成两层,下层液体呈紫红色,上层液体几乎无色。根据上述实验回答:

(1)阳极上的电极反应式为 。

(2)阴极上的电极反应式为 。

(3)原上层液体是 。

(4)原下层液体是 。

(5)搅拌后两层液体颜色发生变化的原因是 。

(6)要检验上层液体中含有的钾离子,其方法是 ,现象是 。

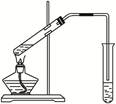

(10分)“酒是陈的香”,就是因为酒在储存过程中生成了有香味的乙酸乙酯,在实验室我们也可以用如右图所示的装置制取乙酸乙酯。完成下列问题:

(1)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式__________________________________________。

(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:________________。

(3)浓硫酸的作用是:①___________________________;②___________________________。

(4)饱和碳酸钠溶液的主要作用是

__________________________________________________。

(5)装置中通蒸气的导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是防止

___________________________________________。

(6)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是____________________________。

(7)做此实验时,有时还向盛乙酸和乙醇的试管里加入几块碎瓷片,其目的是

______________________________________________________________________________。

(8)生成乙酸乙酯的反应是可逆反应,反应物不能完全变成生成物,反应一段时间后,就达到了该反应的限度,即达到化学平衡状态。下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有(填序号) _________________。

①单位时间里,生成1 mol乙酸乙酯,同时生成1 mol水

②单位时间里,生成1 mol乙酸乙酯,同时生成1 mol乙酸

③单位时间里,消耗1 mol乙醇,同时消耗1 mol乙酸

④正反应的速率与逆反应的速率相等

⑤混合物中各物质的浓度不再变化

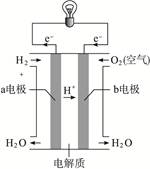

(8分)能源是现代文明的原动力,通过化学方法可以使能量按人们所期望的形式转化,从而开辟新能源和提高能源的利用率。

(1)氢气在燃烧时,放出大量热量,说明该反应是_________________热反应,这是由于反应物的总能量_________________生成物的总能量;从化学反应的本质角度来看,是由于断裂反应物中的化学键吸收的总能量__________________________________________________形成产物的化学键放出的总能量。

(2)氢气被公认为是21世纪代替矿物燃料的理想能源,5.2 g氢气燃烧时放出286 kJ热量,而每千克汽油燃烧时放出的热量为46000 kJ。试据此分析氢气作为能源代替汽油的优势:_____________________________________________________________________________。

(3)通过氢气的燃烧反应,可以把氢气中蕴含的化学能转化为热能,如果将该氧化还原反应设计成原电池装置,就可以把氢气中蕴含的化学能转化为电能,右图就是能够实现该转化的装置,被称为氢氧燃料电池。该电池的正极是_________________ (填“a电极”或“b电极”),在负极发生的电极反应是_________________,电池反应为_________________。