阅读下列材料,回答问题:

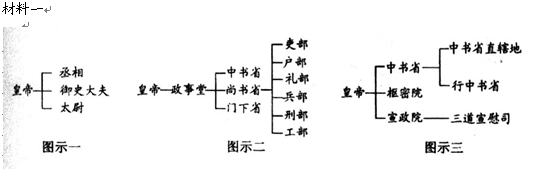

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

材料二:罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教。而第三次征服则以法律。而第三次征服也许是其中最为平和、最为持久的征服。——德国法学家耶林格

(2)材料二中的“法律”指的是罗马法中的哪部分内容?简述罗马法与近代法学之间的关系。

材料三:中华民国主权属于国民全体,国民享有人身、言论、著作、集会、结社、迁移等项自由和请愿、诉讼、选举及被选举等项权利。 ——《中华民国临时约法》

(3)材料三体现的主要思想是什么?

(4)图1所示的文献是在由哪一机构颁布的?图2所示的文 献它体现了哪两大原则?

献它体现了哪两大原则?

阅读下列材料:

材料一自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役的供应,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。诚然,自耕农这一阶层很不稳定,经常分化。

——摘自叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

材料二应有客户(佃户)原租系城田桑土舍宇,便赐逐户充为永业。即得为己业,比户欣然,于是屋三植树,敢致功力。

——摘自《旧五代史·周太祖纪》

材料三民有幸不役于人而有田自耕者,皆以等书于籍而公“官府”役之。至不胜(不能承受),则贱卖其田,或逃而去。

——摘自欧阳修《欧阳文忠公全集》卷59

材料四自田制坏而兼并之法行。贫民下户极多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿殍耳。

——摘自《救荒活民书》

请回答:

(1)结合以上材料分析自耕农经济在古代社会经济中的地位和作用

(2)分析古代社会有利于和不利于自耕农经济生存的诸因素。

(3)通过以上材料分析中国封建经济的内在矛盾。

阅读下列材料:( 16分 )

材料一中国文武制度,事事远出西人之上,独火器不能及……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

材料二变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

材料三我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上道德上学术旧思想上一切的黑暗。

回答:

(1)材料一作者提出的核心主张是什么?该主张代表了中国哪一学派的观点?( 4分 )

(2)材料二的作者代表了中国哪一派别的政治主张?为实现其“变官制”的政治理想,该项派别提出怎样的政治主张?( 4分 )

(3)材料三的作者是谁?“两位先生”指的是什么?( 2分 )

(4)据上述材料,中国向西方学习经历了一个怎样的发展历程?( 6分 )

阅读下列材料:

材料一苏格拉底终生从事教育工作,具有丰富的教育实践经验并有自己的教育理论。关于教育的内容,他主张首先要培养人的美德,教人学会做人,成为有德行的人。其次要教人学习广博而实用的知识……人们只有获得知识,才会有智慧、勇敢、节制和正义等美德。他强调人们应该认 识社会生活的普遍法则和“认识自己”。

材料二马丁•路德说:“我的良心,是出 于上帝的命令,我不能也不愿意撤回任何意见。”

材料三以下是启蒙运动时期的一些思想家的言论。

孟德斯鸠:这个禁欲的职业(神职)摧残了许多人,即使瘟疫与最惨烈的战争也从来不至于如此。

伏尔泰:难道农民的儿子生来颈上带着项圈,而贵族的儿子生来腿上带着踢马刺吗?

卢梭:人是生而自由的,但却无处不在枷锁之中。自以为是其他一切的主人的人,反而比其他一切更是奴隶。

康德:启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态;不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。

请回答:

(1)据材料1并结合所学知识说明苏格拉底的主要主张有哪些?(2分)

(2)结合材料2及所学知识回答马丁•路德的“意见”是什么,并指出其实质。(4分)

(3)据材料3概括启蒙运动时期人文主义的基本内涵。(6分)

(4)概括近代以来西方人文主义不断发展的原因和影响。(8分)

阅读下列材料:

材料一孔子说:“君子要致力于根本,根本树立了,治国做人的原则就会产生。孝顺父母,敬爱兄长,大概就是仁德根本吧!”

材料二汉武帝即位后,他接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此儒学被确立为中央王朝的统治思想。这是中国政治史和思想史上的一件大事。儒学在政治上占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。从此,儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考查标准,从而确立了在中国传统文化中的主流地位。

材料三在一批心志高远的学者促进下,理学于宋代兴起。理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格,对中国的思想文化及社会生活产生了深远影响。

材料四 2011年4月20日,中共中央政治局常委李长春在肯尼亚视察内罗毕大学孔子学院,并向该学院赠送孔子像。目前,海内外一些国家和地区已建立众多孔子学院,孔子的思想学说日益被世界各国人民所关注。

(1)根据材料一概括孔子思想体系的核心。

(2)根据材料二回答,儒家思想的地位在汉武帝时期发生了怎样的变化?“罢黜百家,独尊儒术”意义如何?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,宋明理学的代表人物有哪些?(3分,任意三个人即可)它对中华民族性格产生了什么影响?

(4)据上述材料回答,孔子学说在当代社会有何价值?

阅读下列材料

材料一随着东欧剧变、苏联解体,两极格局结束,世界处于新旧格局交替时期。进入新世纪,国际形势迭宕起伏,复杂多变,对我国的国际环境和国内发展产生了深刻的影响。

材料二 从当今世界的情况看,起因于经济利益的矛盾是基本的、广泛的;起因于领土争端的冲突是长期的、棘手的;起因于民族、宗教问题的纷争有膨胀的趋势,利用民族主义和宗教狂热制造事端的危险性不可低估;霸权主义、强权政治在国际政治、经济和安全领域依然存在并有新的发展,带来许多不确定、不安宁的因素,将会导致地区冲甚至引发局部战争,这是对国际安全新秩序的最大挑战。

材料三2005年,中国国家主席胡锦涛访问俄罗斯期间,两国元首正式宣布中俄互办国家年。中俄互办国家年的特点是参与层次高、活动规模大、涵盖范围广、社会影响深。目的是宣传中俄友好,增强政治互信,增进传统友谊,推动两国各领域的务实合作,扩大中俄友好的社会基础,推动中俄友好战略协作伙伴关系迈向更高水平,实现两国的共同繁荣,为世界的和平与发展做出新的贡献。

回答:

(1)根据材料一,概括指出当今国际形势的总体特征。

(2)根据材料二,归纳造成“国际形势迭宕起伏”的原因为哪些?

(3)结合所学史实,谈谈中俄的“传统友谊”。结合材料三,分析中俄互办国家年的积极意义。