下面是某课外活动小组以鸡受精卵为实验材料进行的探究实验方案。

| 组别 |

A |

B |

C |

| 实验 处理 |

用凡士林涂满每一个鸡卵的表面; |

不涂凡士林; |

不涂凡士林; |

| 恒温(温度接近鸡的体温)孵化箱中孵化。 |

室温(约20℃)自然孵化。 |

恒温(温度接近鸡的体温)孵化箱中孵化。 |

注:鸡卵表面有很多用于气体交换的气孔,用凡士林涂满每一个鸡卵的表面可以隔绝鸡卵与外界环境的气体交换。请回答:

(1)A组与 组对照,可探究空气对鸡卵孵化的影响;B组与C组对照,

可探究 对鸡卵孵化的影响。

(2)21天后检查各组鸡卵的孵化情况,预计不能孵化出小鸡的组别是 ,

其原因分别是:

。

请分析回答酸雨对生物影响的有关问题:

(1)我国酸雨的主要成因是大量燃烧含高的煤。

(2)在模拟探究酸雨对植物幼苗生长的影响时,用食醋和清水配置的模拟酸雨的pH值要(填“大于”、“等于”或“小于”)5.6。该实验要设计对照实验,除了设置喷洒模拟酸雨的实验组,还要设置喷洒的对照组。同时,为了使实验结果可靠,还需要设置。

(3)请写出酸雨危害生物的一个具体事例:。控制酸雨的根本措施是:,同时做好污染物的回收和利用。

在探究“馒头在口腔中的变化”时,设计了如下实验方案:

| 试管 编号 |

馒头形态 |

加入的物质 |

温度环境 |

| 1 |

碎屑 |

2毫升唾液;2滴碘液 |

37℃;10分钟 |

| 2 |

碎屑 |

2毫升清水;2滴碘液 |

37℃;10分钟 |

| 3 |

小块 |

2毫升唾液;2滴碘液 |

37℃;10分钟 |

| 4 |

碎屑 |

___________;2滴碘液 |

0℃;10分钟 |

请分析回答下列问题:

(1)分析1号试管和2号试管这一组实验,实验变量是__________。会变蓝的是______号试管。通过该组实验,得出 的结论是________________________________________。

(2)分析1、2、3号试管,能与3号试管形成对照实验的是____________号试管,3号试管的实验现象是_____________________________。

(3)同学想进一步探究“其他因素对唾液淀粉酶消化作用的影响”,补加了4号试管。请你根据所学的有关知识判断,加入4号试管的物质还应该有____________,号试管,4号试管的实验现象是___________,实验结论是__________________。

(4)实验中共有组对照实验,对照组都是号试管。

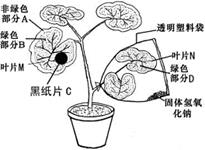

(8分)某生物小组利用银边天竺葵(叶片边缘部分的细胞中无叶绿体,呈白色)进行了如下实验:

①将银边天竺葵放在黑暗处一昼夜。

②用不透光的黑纸片从上下两面遮盖在图中C处;用装有固体氢氧化钠(氢氧化钠可以吸收二氧化碳)的透明塑料袋将部分枝叶密封。把天竺葵放在光下照射几小时后,摘下叶片M、N,去掉遮光的黑纸片。

③将叶片M、N放入装有某溶液的烧杯里,隔水加热,脱去叶片中的叶绿素。

④把经过脱色的叶片放入清水中漂洗。

⑤将漂洗后的叶片放在培养皿里,滴加碘液,观察叶片颜色变化。

请分析回答:

(1)实验前将植株放到黑暗环境中的目的是。

(2)实验中用于脱色的某溶液是。

(3)滴加碘液后,发现只有B处变成蓝色,A、C、D处均未变蓝色。则

比较A、B两处,可以说明。

比较B、C两处,可以说明。

比较B、D两处,可以说明。

(4)在整个实验过程中,银边天竺葵的细胞内始终进行的生理过程是,

该过程在细胞的(填结构名称)中进行,该过程的反应式可以表示为。

某兴趣小组为探究“非生物因素对马铃薯生长发育的影响”,做了如下实验:

①取6个同样大小的花盆,分别装满同样的沙土,并编号。

②将一个刚出芽的马铃薯块茎切成同样大小的6块,每块马铃薯上都有一个芽眼。将这6块马铃薯分别埋进6个小花盆的沙土中5cm深。

③把6个花盆按照下表的要求分别培养,并观察、记录实验结果。

| 花盆编号 |

培养条件 |

| 1号 |

室温(20℃),光照充足,适量浇水 |

| 2号 |

室温(20℃),黑暗中,适量浇水 |

| 3号 |

室温(0℃),光照充足,适量浇水 |

| 4号 |

室温(20℃),光照较暗,适量浇水 |

| 5号 |

室温(20℃),光照较暗,大量浇水,将盆底的排水孔堵死 |

| 6号 |

室温(20℃),光照较暗,不浇水 |

请分析回答:

⑴该实验探究__________这些非生物因素对马铃薯生长发育的影响。

⑵1号和3号花盆组合是一组__________实验,实验的变量是__________;如果1号、2号、4号花盆组合,可作出的假设是______________________________________________。

⑶5号花盆中的马铃薯最终会__________,原因是______________________________。

⑷该实验设计存在的主要缺陷是_____________________________________________。

下图是验证光合作用需要二氧化碳的实验装置示意图,据图回答下列问题:

⑴经脱色和碘液处理后,A叶片的变化是____________________;说明A叶片进行了____________________。

⑵B装置中加入25%的氢氧化钠溶液,吸收了其中的二氧化碳,B叶片的变化是____________________。这个装置和实验起__________作用,是__________组。

⑶要想完成这个实验,A和B还需要一个重要的环境因素,这个植物生存所必需的环境因素是____________________________________________________________。