A.厌恶城市文化和工业文化 |

B.宣扬中国抗战必胜信念 |

| C.肯定日本艺术的进步 | |

| D.谴责日本军国主义政策 |

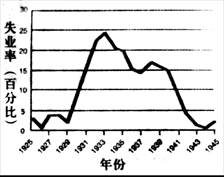

一般情况下,失业率的高低能从另一角度反映经济发展的趋势,研究性学习中班级同学观察右图《1925至1945年美国失业率》作出下列判断,下列说法正确的是()

①1929年经济大危机迅速席卷了整个资本主义世界

②1925年——1929年,美国失业率起伏不定,说明经济比较萧条

③1929——1933年,美国失业人数猛增,说明经济危机异常严重

④1933年后的十年间,美国失业率逐年下降,表明美国经济逐步得到恢复和发展。

⑤第二次世界大战才真正使美国彻底摆脱了经济危机

| A.②③ | B.①③ |

| C.③④⑤ | D.①④⑤ |

美国总统罗斯福在就职时说:“我们最重大的首要任务,是使人民有工作可做。”针对这一“首要任务”,罗斯福所采取的直接措施是

| A.“以工代赈” | B.放弃金本位制,实行美元贬值 |

| C.调控市场,稳定农产品价格 | D.加强救济,发放紧急救济金 |

右图是小亮同学收集到的一幅美国历史宣传画。你认为与这幅宣传画相关联的美国总统应是()

| A.罗斯福 |

| B.肯尼迪 |

| C.里根 |

| D.克林顿 |

1923—1929年在任的美国总统柯立芝说:“既然只有富人才是有价值的,因此政府应该谨防多数人的意见。由于贫穷是罪恶的报应,政府便不应该向高尚的富人征税,以援助卑贱的穷人。由于富人最了解他们的利益所在,政府便不应该干预他们经营的企业。”对柯立芝上述观点的认识,不正确的

| A.维护资产阶级利益 | B.加剧贫富分化,激化社会矛盾 |

| C.压制民意,破坏民主制度 | D.为经济危机的爆发埋下伏笔 |

历史学家阿诺德·汤因比曾这样说过:“1931年,世界各地所有的人都在认真地思考并坦率地议论着西方的社会制度也许会失败或不再起作用的可能性。”他说这句的背景是( )

| A.“冷战”局面开始形成 | B.苏联建立了社会主义制度 |

| C.殖民体系开始瓦解 | D.经济危机破坏严重 |