二十世纪前期,欧洲发生这样的文化变迁:“巴黎、柏林或伦敦的嗜 好和说话腔调,传播到国内最遥远的乡村。根深蒂固的地方文化开始被全国性文化取代,各国生活方式也愈来愈受到国际消费文化的影响。”下列何者是促成这种变化的主要媒介?

好和说话腔调,传播到国内最遥远的乡村。根深蒂固的地方文化开始被全国性文化取代,各国生活方式也愈来愈受到国际消费文化的影响。”下列何者是促成这种变化的主要媒介?

| A.电视和电影 | B.铁路与飞机 | C.报纸和广播 | D.网络与漫画 |

关于近代中国某一运动,有人如此评价,“结果和它的期望恰恰相反,它不自觉地把机捩拧拨了一下,当机捩一旦转动,就逐渐地向着毁灭旧制度的爆炸点走去,再也没有任何力量能够迫使它停止下来。”该运动应该是

| A.太平天国运动 | B.洋务运动 |

| C.辛亥革命 | D.新文化运动 |

郑观应在《盛世危言》中说:“(19世纪90年代中国)通商大埠及内地市镇城乡,衣大布(麻制粗布)者十之二三,衣洋布者十之七八。”这段材料实质上反映了

| A.洋布销售渗入农村 | B.经济结构发生变化 |

| C.自然经济逐步解体 | D.外国商品大量倾销 |

据记载,绍兴六年(1136年)泉州知州连南夫建议,市舶司领班凡是能招引来外国货船、收取海关税达5万贯、10万贯的,据其数额相应提高级别待遇。阿拉伯客商罗辛贩来乳香价值30万缗,领班蔡景芳招徕外国货船,收税98万缗,都补了低级武官。材料说明

| A.政府发展海外贸易是为了满足达官贵人对奢侈品的需求 |

| B.市舶司的领班为了提高自己待遇而招徕外国货船 |

| C.这一时期商品经济发达,人们崇尚洋货,追求奢华 |

| D.对外贸易的发展有利于增加政府的国家财政收入 |

有学者认为,中国古代城市在宋代已经背离了传统的格局而进入了真正的“城市革命”时期。下列记载中最能体现这一演变趋势的是

| A.有买及买(卖)也,各婴其贾(价) |

| B.草市迫江货,津桥税海商 |

| C.坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖 |

| D.商贾捐资,建设会馆,所以便往还而通贸易 |

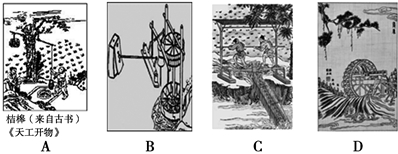

唐朝《水轮赋》描述当时发明的一种工具:“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用……终夜有声。”文中描述的工具是