阅读下面的文言文,完成下面题目

(一)余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。见藐小微物,必细察其纹理。故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。心之所向,则或千或百果然鹤也。昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。

于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐,定目细视。以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为邱,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也。舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐;神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。

(二)原文:磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:"欲作针。"太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。

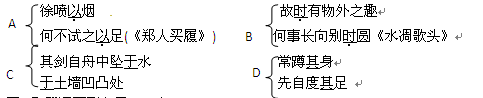

注:媪(ǎo):年老的妇人。杵(chǔ):棒槌。卒业:完成学业下列划线字意思完全不相同的一项是 ( ) (2分)

翻译下列句子

(1)心之所向,则或千或百果然鹤也。

(2)太白感其意,还卒业。解释文中划线字的意思

明察秋毫

果如鹤唳云端

弃去

逢老媪方磨铁杵 短文(一)语言简洁精练,但却又耐人咀嚼,文中“捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。”一句表达了“我”当时怎样的心理,试结合该句作简要分析。

用一个成语来概括短文(二)的中心并且说说本文给你的启示。

桃花源记

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去,此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。解释加点词在文中的意思。

(1)阡陌交通: (2)便要还家: (3)无论魏晋: (4)处处志之:翻译句子。

黄发垂髫,并怡然自乐。

率妻子邑人来此绝境。请用简洁的文字补充下面对“渔人”行踪的概括:

发现桃花源→→做客桃花源→ 离开桃花源→。 陶渊明生活在政治黑暗、战乱频繁、民不聊生的时代。他笔下的“桃花源“其实并不存在。那么,陶渊明描写这一世外桃源有什么用意呢?

阅读下文完成后面题目。

“三好生”

上小学的时候,从一年级到五年级,他从未当过“三好生”,也从未想过当“三好生”,尽管他成绩不错,表现也很好。

村子很偏僻,村子的东北方向有一个军营,军营子女就成了学校里的一个特殊群体。他们比农家子弟“得宠”。村里的孩子只要不是很出色,很难引起老师的注意。他那时很自卑。

五年级临放寒假时,学校照例在小操场上召开表彰会,“三好生”上台领奖往往是表彰会的高潮。校长在上面讲话,学生在下面说话,老师在后面吸烟,整个操场乱哄哄的什么也听不见,他坐在下面低着头想自己的心事。

“要发奖了!”有人喊了一声,同学们的目光都聚到主席台上。被喊到的大都是军官子女,他很羡慕他们。当然仅仅是羡慕,即使夜里做一百零八个梦也不会梦见自己当“三好生”,他觉得“三好生”不是他这种人当的。直到旁边的“大棍”用胳膊肘捣他,“快!校长喊你到台上领奖,你是‘三好生’啦!”福星真的照到了自己的头上。他简直不知道该怎么办才好,激动得不知所措。

“快去呀!”旁边的几个人叫道。

就这样,在小学临近毕业的那个学期,他第一次被评上了“三好生”。

领奖的时候,为了替农家子弟争回些面子,他走得郑重其事。到主席台上,他也像军官子女那样向校长敬了一个标准的少先队队礼。

接下来,就该双手接奖状了。

“你来干什么?”校长的神色奇奇怪怪,脸上没有一丝笑容。

“我来……领奖呀。”他不明白,为什么校长对别的“三好生”笑容可掬,唯独对他冷冰冰的。他有些委屈。

“领什么奖?!”校长一下子暴怒起来,“简直是胡闹!”

他一下子懵了,“不是你喊我来领奖的吗?”

“我叫你来领奖?”校长把“三好生”名单往他面前一递,“你看看,上面连你的名字都没有,我会叫你来领奖?”

他听到身后传来了同学们的笑声。只听“大棍”一边笑一边大声嚷嚷:“哎,他信了!他信了!”

这时他才知道自己被人捉弄了。他涨红了脸,眼泪似乎要奔涌而出了,他躲避着所有人的目光,转身就跑。

他的班主任,一个不苟言笑、做事认真得近乎古板的人,走过来拦住他:“别走,这次‘三好生’有你呀。”

全场一下子静了下来。

班主任走到校长面前:“这次‘三好生’有他。怎么能没有呢?我明明记得有嘛。”

校长生气地把名单递给他。他仔细地看了两遍,一拍脑门:“哎呀,你看我!我写名单的时候把他漏掉了,都怪我!”

校长脸一沉,“胡闹!亏你平时那么认真,也能出这种错!现在怎么收场?”

全场静得出奇。

班主任把上衣口袋里的钢笔拿下来递到他手上:“没有奖状和红花了,这个奖给你吧!”班主任平时常穿一件蓝色中山装,上衣口袋里常常别着一支钢笔,钢笔的挂钩露在外面,在阳光下白灿灿的,常引得学生羡慕不已。要知道,那个时候对一个农村孩子来说,钢笔还是奢侈品啊。

那个寒假,他过得既充实又兴奋。他拥有了第一支钢笔,最主要的是,这支笔代表着一种荣誉,是自己应该得到的奖品。他的自卑感一下子就消失了,从此和“三好生”结下了不解之缘,直到高中毕业,进入大学。

他当时对班主任虽有感激,但更多的是埋怨,埋怨他一时的疏忽让自己在众人面前出了丑。要是领奖那天没有那令人难堪的一幕该有多好!他常这样想,并遗憾万分。从此以后,无论在校内校外,他见了班主任总觉得不自在,尽量躲着走。班主任一笑置之,待他如故。

二十年后,他已是某中学的一位班主任。

一天,他向妻谈起了往事,提到他当年的班主任,那个平时不苟言笑、做事认真得近乎古板的人。“你说,他那么认真的一个人,怎么能把我漏掉呢?”他感慨道。

妻子笑吟吟地反问道:“他那么认真的一个人,怎么能单单把你漏掉呢?亏你现在还是班主任。”

半晌无语。夜半,他披衣而起,两眼含泪,拿起信笺……请用简洁的语言概括文中加点的“那令人难堪的一幕”所指的内容。

答:文中画线句子属于____________________ 描写,它在文中起怎样的作用?

答:请赏析句子:“他涨红了脸,眼泪似乎要奔涌而出了,他躲避着所有人的目光,转身就跑。”

答: 文中妻子的话暗含着怎样的意思?

答:文章结尾,“他”为什么“两眼含泪”?

答:读了本文,相信你一定会喜欢文中的那位小学班主任的,请你对他作点评价。

答:

比较阅读【甲】【乙】两个文段,完成后面题目。

(甲)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

(乙)伏①念臣赋性②拙直,遭时艰难,兴师北伐,未获全功,何期③病在膏肓,命垂④旦夕。伏愿陛下清心寡欲,约己爱民,达孝道于先君,存仁心于寰宇⑤,提拔隐逸以进贤良,屏黜⑥奸谗以厚风俗。臣家成都有桑八百株,薄田十五顷,子孙衣食,自有余饶。臣身在外,别无调度,随时衣食,悉仰于官,不别治生以长尺寸。臣死之日,不使内有余帛,外有盈财,以负陛下也。——《自表后主》

( 注:《自表后主》是诸葛亮在临死前给刘禅的肺腑之言。

①伏:对皇帝上表时表示自己趴在地上不敢起来。敬词。②赋性:天。③何期:谁料。④垂:悬挂。今人常说命悬一线,即此意。⑤寰宇:天下。⑥屏黜:摒弃,排斥,这里指罢免。 )解释下列加点的词语。(4分)

①躬耕于南阳()②先帝不以臣卑鄙()

③约己爱民()④悉仰于官()下列例句中与“恐托付不效,以伤先帝之明”中的“以”字用法相同的一项是()

| A.先帝不以臣卑鄙 | B.不别治生,以长尺寸 |

| C.咨臣以当世之事 | D.不使内有余帛,外有赢财,以负陛下 |

用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

①苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

译文:

②提拔隐逸以进贤良,屏黜奸谗以厚风俗。

译文:甲乙两文中诸葛亮反复向后主刘禅提出了一条什么建议?这条建议在当今有何现实意义?

答:甲、乙两文共同体现了诸葛亮的哪些可贵品质?(答出两点即可)

答:诸葛亮作为三国时期著名的谋臣,杜甫曾以“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。”形容诸葛亮对蜀国的尽心竭力,说明诸葛亮对自己的严格要求。在教育后代时,诸葛亮也同样十分严格,他在临终前写给8岁的儿子诸葛瞻一封家书,成为后世学子修身立志的名篇,其中有一句“_____________________________, _____________________________” 认为一个人须恬谈寡欲方可有明确的志向,须寂寞清静才能达到深远的境界,成为许多人修身养性的案头名句!

阅读下面文言文,完成后面的题目。

五柳先生传

陶渊明

先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?解释下列加点字在文中的意思。

(1好读书,不求甚解

(2)每有会意,便欣然忘食

(3)造饮辄尽,期在必醉

(4)短褐穿结,箪瓢屡空用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1) 先生不知何许人也,亦不详其姓字。

___________________________________________________________________________

(2)不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

___________________________________________________________________________文中介绍五柳先生的哪三大爱好?(可用原文回答)

答:______________________________________________________________。结合文章谈谈你对五柳先生“不慕荣利”的看法?

答:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________。

请把第三大题文言语段中画线的语句翻译成现代汉语。

孟尝君怪其疾也,衣冠而见之,曰:“责毕收乎?来何疾也!”