阅读材料,回答问题。

材料一:(1)不再以出身而是以财产的数量来划分公民的等级,……不同等级的人则待遇不同。

(2)包括第四等级的所有公民都有权参加公民大会……公民大会选举或罢免公职人员……

(3)奖励外国技工迁居雅典,对携眷移民给与公民权;……鼓励橄榄油出口。

材料二:(1)设立20个等级的军功爵制度……没有军功的国君亲属不再拥有世袭的爵位,立有军功的平民,按其功劳的大小授予官爵。

(2)……全国划为41县,县级官吏通由国君任免,领取国家的俸禄,可以随时任免调职。

(3)……凡从事“本业”者……免除本身的徭役;而追逐“末业”者……入官府为奴。

请回答:

(1)根据材料一、二指出两次改革在对待等级划分、官吏任免和对工商业的态度等问题的处理方式上各有何不同?

(2)根据材料及所学知识分析两者不同的处理方式分别产生了哪些不同影响?

.阅读下列材料:

材料一 炀帝忌刻,法令尤峻,人不堪命,遂至于亡。……及太宗即位,又命长孙无忌、房玄龄与学士法官,更加厘改。……玄龄等遂与法司定律五百条,分为十二卷,……又定令一千五百九十条,为三十卷。贞观十一年正月,颁下之。

凡削烦去蠧,变重为轻者,不可胜纪。……议绞刑之属五十条,免死罪,断其右趾,应死者多蒙全活。……自是比古死刑,殆除其半。

——《旧唐书》

材料二 赏当其劳,无功者自退;罚当其罪,为恶者戒惧。故知赏罚不可轻行。

深恶官吏贪浊,有枉法受财者,必无赦免。在京流外有犯赃者,皆遣执奏,随其所犯,置以重法。

——《唐律》

材料三 贞观五年,张蕴古为大理丞。相州人李好德素有风疾,言涉妖妄,诏令鞠其狱。蕴古言:“好德癫病有征,法不当坐。”太宗许将宽宥。蕴古密报其旨,仍引与博戏。治书侍御史权万纪劾奏之。太宗大怒,令斩于东市。既而悔之……因诏曰:“凡有死刑,虽令即决,皆须五覆奏。”五覆奏,自蕴古始也。又曰:“守文定罪,或恐有冤。自今以后,门下省覆,有据法令合死而情可矜者,宜录奏闻。”

——《贞观政要》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,分析唐太宗制定法律的原因和目的。与隋律相比,唐律体现了什么特点?

(2)据材料二,唐太宗制定的法律体现了他怎样的治国思想?

(3)与材料一、二相比,材料三反映了怎样的现象?“既而悔之”又体现了唐太宗怎样的个人品质?

(4)综合以上材料,指出贞观之治的出现与哪些因素有关。 (4分)

阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二

(明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。

——《明史·职官志》

材料三

军机处机构简单,有官无吏,办公场所只是几间值班用的平房。军机大臣品级不高,但都由钦定。他们每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事均由皇帝一人裁决。各种诏令由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

——人教版《历史》必修一

请回答:

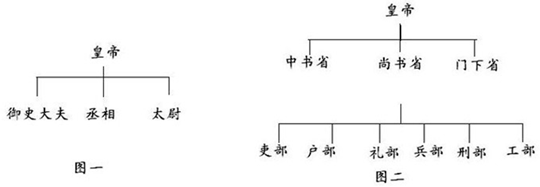

(1)据材料一指出,图一所示的中央政权组织创立于哪一朝代?图二所示的唐朝中央官制在历史上被称作什么制度?

(2)据材料二指出,明太祖为加强皇权采取的措施。

(3)军机处设置于清朝哪一皇帝时期?据材料三归纳军机处的主要职能。

统一,是中国历史的主流。结束国家分裂,实现国家统一,是中华民族的根本利益

所在,是中华民族为之奋斗、为之讴歌的伟大事业。阅读下列材料,回答问题:

材料一《阿房宫赋》:“六王毕,四海一。”

材料二李白:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

材料三中国作为一个多民族的统一的大国……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。这其中有地理的、经济的、思想文化的等多方面原因。除此之外,中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——张岂之《中国历史十五讲》

请回答:

(1)材料一、二中的“秦王”指谁?上述材料主要反映了“秦王”的哪一功绩?

(2)请分别写出秦朝、元朝为加强中央集权而推行的最主要的地方管理制度。据材料三并结合所学知识指出这两种制度实施的共同积极作用。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 王者之制禄爵:公、侯、伯、子、男凡五等……天子之田方千里,公侯之田方百里,伯七十里,子男五十里。

——《礼记·王制篇》

材料二 周王正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

请回答:

(1)材料一反映了西周时期的哪种制度?

(2)材料二反映了西周时期的哪种制度?由材料看出,该制度的最大特点是什么?

(3)材料一、二所反映的两种制度之间的关系如何?各有何积极作用?

(13分)阅读材料回答问题:

材料一

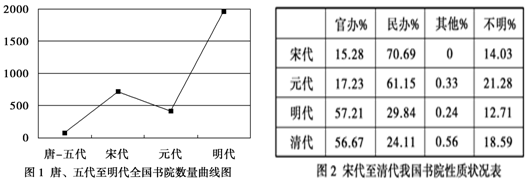

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理,以修其身,然后推以及人,非徒欲其务记览,为词章,以钓声名,取利禄而已也。

——朱熹《白鹿洞书院揭示》

材料三 浙江新式实学书院最早出现在宁波。光绪五年(1879 年),知府宗源瀚在月湖竹洲创建辨志书院,……分设汉学、宋学、史学、舆地、算学、词章六垒,各设垒长,创甬上开设舆地、算学等新学科先导。

——唐晓明《晚清浙江书院教育的变革与传承》

请回答:

(1)根据材料一图1,我国古代书院数量增幅较大的是哪两个朝代?简要分析在这两个时代有利于书院发展的经济、思想、科技条件。

(2)根据材料一图2,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(3)根据材料二、三,概括古代书院与近代书院在学习内容上的差异。据材料三并结合所学知识,分析宁波能在浙江率先创办新式书院的文化因素。