近代史上,列强凭借强大的经济实力和船坚炮利的军事优势,屡屡对中国发动侵略战争,逼签条约,严重践踏了中国的国家主权,使中华民族陷入生死存亡的危机之中。阅读下列材料:

材料一: 全国人大二次会议期间,全国人大十届二次会议期间,温家宝总理在答记者问时,引用了清末诗人丘逢甲《春愁》:“ 春愁难遣强看山, 往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭, 去年今日割台湾。”

材料二:于右任是参加辛亥革命的国民党元老。在1962年1月24日病重时在台湾写下《望大陆诗》:“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永远不忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”

材料三 我们中国人民,半个世纪以来受尽了日本帝国主义的欺凌……现在这个万恶的敌人,已被中、苏、美、英的联合力量所打倒了。……这的确是我中华民族百年来未有的大事,值得全国同胞的热烈庆祝。

——1945年9月5日《解放日报》社论《庆祝抗战最后胜利

材料四 1972年9月日本内阁总理大臣访问中国,并在北京发表联合声明,宣布两国结束不正常状态;中国放弃对日本的战争赔款要求;中国政府重声台湾是中国领土不可分割的一部分,日本政府表示充分的理解和尊重;…………;宣布即日起建立外交关系.

请回答:

(1) 这首诗写于哪一年? 为什么“四百万人同一哭” (4分)

(2) 根据材料一和材料二回答,我国中央政府解决台湾问题的基本政策是什么?在对台湾和对港澳的具体政策中有何不同?

(3)抗日战争的胜利是“我中华民族百年来未有的大事”。结合材料和所学知识,分析抗战胜利的历史意义?

(4)1972年代表日本政府访问中国的内阁总理大臣的谁?中日建交的直接背景是什么?中日的建交有什么历史意义?

“里程碑”是我们经常用到的一个词语。《现代汉语词典》中对“里程碑”的定义是:①设于道路旁边用以记载里数的标志。②比喻在历史发展过程中可以作为标志的大事。

材料一:“中国人找到马克思主义,是经过俄国人介绍的。……十月革命帮助了全世界也帮助了中国的先进分子用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。” ——《毛泽东选集》第二版第四卷,人民出版社,1991年版

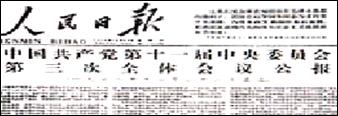

材料二:

材料三:

|

材料四:

(1)材料二是林岗作的《井冈山会师》。结合材料一说出图中的“里程碑”意义。

(2)材料三与材料二有什么联系?作为“里程碑”,它与材料二又有什么不同?

(3)结合中国当今历史发展,说出材料四中的“里程碑”意义。

(4)学习了近现代中国历史,请你续写一个你认为具有“里程碑”意义的历史事件名称,并说明理由。

阅读材料回答问题:

材料一由于西方列强的入侵 , 泱泱文明古国面临着亡国的危险 , 中华民族陷入苦难的深渊。中国的出路在哪里 ? 中国的光明在哪里 ? 中国人民在抗争 , 仁人志士在求索。黑暗中 , 产生了一位杰出的民族英雄 , 他是孙中山。

材料二毛泽东的最大功绩在于领导中国人民取得了新民主主义革命的胜利 , 毛泽东的最大愿望在于使中华民族实现伟大的复兴 , 毛泽东的最大贡献就在于马克思主义的中国化。 毛泽东思想就是马克思主义在中国的运用和发展。

材料三邓小平作为中国共产党第二代领导集体的核心, 继承和发扬了毛泽东思想 , 从而形成了邓小平理论。邓小平理论第一次比较系统地、初步回答了在中国这样落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义的一系列基本问题。

请回答:

(1) 根据所学知识回答孙中山的主要贡献 是什么 ?(2分 )

(2) 材料二中说毛泽东最大功绩在于领导中国人民取得了新民主主义革命的胜利 , 其创造的民主革命道路指什么 ? 毛泽东思想的精髓是什么 ? (5分 )

(3) 材料三中所说的 " 继承和发展 " 分别指什么 ? 在什么会议上邓小平理论被确定为党的指导思想。 (5 分 )

人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前进的动力。阅读下列材料并回答问题。(14分)  材料一:

材料一:

维新派的代表人物:

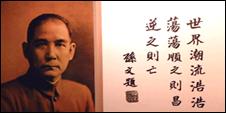

材料二: 孙中山手书

图1图2

材料三:全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料四:

1982年,邓小平在中共十二大上 1992年初,邓小平在南方谈话

请回答:

(1)材料一图中历史人物为实现自己的思想主张,有何实践活动?对中国社会发展产生的积极影响是什么?

(2)材料二图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?(1分)依据材料一图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?(1分)这一思想的提出和发展分别对中国革命运动的发展有什么历史作用?(2分)

(3)材料三出现的历史背景是什么?(1分)毛泽东充满诗意的语言反映了他怎样的一种情怀?(1分)在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?(2分)

(4)中共十二大上,邓小平明确提出什么重要理论?(1分)十年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?(1分)

(5)综合上述材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。(1分)

《南方都市报》在“广东高考三十年状元系列报道”中介绍了1978年广东高考状元余乃明。1966年他毕业广东实验中学高中部。同年6月 “文化大革命”开始,高考取消。1968年他下放到东莞桥头插队。插队期间,他仍然坚持学习。1977年恢复高考,他因家庭成分不好而高分落榜。1978年再次参加高考,成为高考状元。但仍然受困于政审问题,所报考学校未敢入取。后就读于华南师范大学。大学毕业后他在广东实验中学任教,成为广东教育的骨干力量。从余乃明的个人经历我们可以得出以下结论()

①文革严重破坏了国家教育事业的发展,使大批青少年失去继续接受教育的机会

②1977年恢复高考为一代人提供了人生转折和发展的机遇

③文革结束后,错误的思想路线仍然具有一定的影响

④个人奋斗在成才之路上具有决定性的意义

| A.②③④ | B.①②③④ | C.①③④ | D.①②③ |

人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前进的动力。阅读下列材料并回答问题。(14分) 材料一:

材料一:

维新派的代表人物

材料二: 孙中山手书

图1图2

材料三:全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料四:

1982年,邓小平在中共十二大上 1992年初,邓小平在南方谈话

请回答:

(1)材料一图中历史人物为实现自己的思想主张,有何实践活动?对中国社会发展产生的积极影响是什么?

(2)材料二图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?(1分)依据材料一图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?(1分)这一思想的提出和发展分别对中国革命运动的发展有什么历史作用?(2分)

(3)材料三出现的历史背景是什么?(1分)毛泽东充满诗意的语言反映了他怎样的一种情怀?(1分)在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?(2分)

(4)中共十二大上,邓小平明确提出什么重要理论?(1分)十年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?(1分)

(5)综合上述材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。(1分)