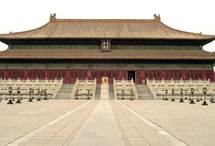

图一是北京天安门东侧的一座古代建筑,是明清皇帝供奉和祭祀祖先的地方,称为太庙。图二是民间祭祀祖宗的场所,称为祠堂。这种现象源于我国早期的一项政治制度。其特点不包括

图一 太庙 图二 祠堂

| A.嫡长子继承制 | B.神权与王权的结合 |

| C.血缘纽带与政治关系结合 | D.“国”与“家”结合 |

“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。”周恩来说这段话是在()

| A.与尼克松会面时 | B.与田中角荣会面时 |

| C.出席万隆会议时 | D.出席联合国大会时 |

《建国以来中国农村生产关系的改革》一书中指出:“从1953——1956年底,我国广大农村基本完成了生产资料私有制的农业社会主义改造运动,在这期间对农业进行社会主义改造具有历史的客观性和必然性。”这里的“历史的客观性和必然性”是指 ()

①生产资料公有制主导地位确立不久,影响小

②小农经济的分散性和生产效率十分低下

③当时农村生产资料微薄、生产分散规模狭小

④当时我国工业化的进程需要加快农业生产发展

| A.①②③ | B.①②③④ | C.①②④ | D.②③④ |

1949年毛泽东在《论人民民主专政》中指出:“‘你们一边倒。’正是这样。一边倒,是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒,积四十年和二十八年的经验,中国人民不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。”对新中国实行“一边倒”外交方针的认识,正确的是()

| A.中国的外交从此有了重大突破和转机 |

| B.打破了美国遏制中国所形成的外交僵局 |

| C.有利于中国的经济恢复发展和国家安全 |

| D.“一边倒”改变了中国半殖民地的地位,在国际交往中不致处于孤立地位 |

1915年离开中国的俄国人赛可夫回国后,把在中国生活的十五年期间的所见所闻写了篇“备忘录”,他的回顾性材料中不可能包括()

| A.听见别人喊他的一位华人朋友为“先生” |

| B.乘坐了中国首条空中航线——北京至天津航线 |

| C.在北京观看电影《定军山》的首映演出 |

| D.在报纸上看到关于同盟会成立的新闻 |

1881年投产的开平煤矿是中国第一个使用机械开采的煤矿,其章程规定:“进出煤铁银钱数目,每日有流水簿,每月有小界,每年有总结,(股东)可以随时查核。”郑观应却感慨道:“轮船招商开平矿,创自商人尽商股。办有成效倏变更,官夺商权难自主。名为保密实剥商,官督商办势如虎。”下列有关开平矿务局的说法不正确的是( )

| A.具有近代企业制度的某些雏形 | B.清政府放宽对资本主义发展的限制 |

| C.洋务企业的困难重重 | D.具有明显资本主义特征 |