阅读材料,回答问题。

材料一:

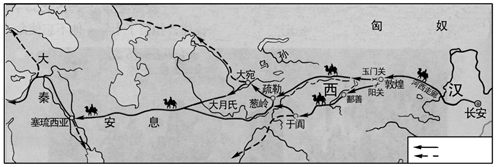

(1)下图所示是古代沟通中西交通的陆上要道,请写出其名称?它的开通与哪个历史事件有关?

它的开通有什么意义?

材料二

| 国别 |

人物 |

内容 |

成果 |

| →天竺 |

玄奘 |

西行取经 |

游历16年,带回许多佛经 |

| →日本 |

鉴真 |

六次东渡 |

对日本文化的影响很大 |

(2)根据材料二说明唐朝在对外交往中实行了什么政策?上表中鉴真的主要贡献是什么?

材料三 从对外关系上说,隋唐宋元都居于主动地位,明清时期的对外关系显然逆转了……倭寇沿海骚扰,为南方各地带来了极大的破坏。明清之际,西方资本主义已在兴起,而中国的……专制者对于世界形势一无所知。

(3)是什么政策导致了清朝政府“对于世界形势一无所知”?该政策产生了什么影响?

(4)综合以上材料,联系明清时期对外关系逆转带来的巨大变化,你得到了什么启示?

唐朝中外交往频繁,许多外国商人来到中国经商,其中日本特产居唐朝进口首位。

错误:_____________________改正:_____________________

“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。”这是唐玄宗从农民战争中认识到了人民群众力量的伟大,因此他注意吸取隋亡教训,轻徭薄赋,发展生产。

错误:_____________________改正:_____________________

读史有感(共8分)

在20世纪上半叶这短短的50年里,爆发了两次世界大战,人类为之付出了沉重的代价!人们本以为战后会迎来和平的曙光,谁知一个“冷战”又几乎贯穿了整个20世纪的下半叶!今天,人类已来到了21世纪,两次世界大战已经成为历史的陈迹,冷战也以其独特的方式宣告结束,世界已经在和平与发展的大潮中,在经济全球化和政治多极化的过程中进入了新的千年。但是,如何有效地避免战争,持久地维护和平,仍然是人类最为关心和必须解决的重大问题。请同学们根据学过的知识回答下列问题:

1、德国在一战和二战中分别参加了什么军事集团

2、你能找出两次世界大战的相同点和不同点吗?(各举一点即可)

3、你知道“冷战”开始和结束的标志吗?

4、创造一个繁荣与持久和平的新世纪,是人类共同的梦想!同学们,你们能提出一些建议,让战争远离我们吗?

材料解析(共7分)

材料一:“未经议会同意,国王无权废除法律或停止法律的执行。不经议会同意,国王不能征税。不经议会同意,国王不能在和平时期维持常备军。议会必须定期召开。……”

材料二:“人生来而且始终是自由的,在权利上是平等的……这些权利就是自由、财产、安全和反抗压迫。”“财产是神圣不可侵犯的权利……”

材料三:“我们以这些殖民地的善良人民的名义和权力,谨庄严宣告:这些联合殖民地从此成为,而且名正言顺地应当成为自由独立的合众国,它们解除对于英王的一切隶属关系,而它们与大不列颠王国之间的一切政治联系也应从此完全废止。”

请回答:

1、材料一引自英国的什么文件?此文件颁布的目的是什么?

2、材料二与哪国的革命有关?在这次革命中,被处死的皇帝是谁?

3、材料三所反映的革命的领导者是谁?这次革命的转折点是什么?

4、上述三段材料所反映的三次革命的主要任务基本相同,是什么呢?

如图,识图题 (共5分)

1、图一中反映的是20世纪全世界最严重的一次经济危机,你知道这次经济危机的具体起止时间吗?

2、除了持续时间很长之外,你还知道这次经济危机的另外两个特点吗?

3、图二中的这位美国总统在这次危机中做出了卓越的贡献,你知道他是谁吗?

4、图三反映了从2007年开始到现在仍未结束的经济危机,你能找出这两次经济危机的共同点吗?