每逢重大节日,孙中山先生的巨幅画像总会摆在天安门广场,与天安门城楼正中的毛泽东主席的巨幅画像遥相面对。这既是永恒的纪念,更是崇高的敬仰。因为孙中山是旧民主主义革命的杰出代表,而毛泽东是新民主主义革命的杰出代表。

请回答:

(1)1905年孙中山把同盟会的政治纲领阐发为三民主义。为什么说三民主义是比较完整的资产阶级革命纲领?对辛亥革命产生怎样的影响

(2)与时俱进、理论创新,是每一位思想巨人的共同特点,这在孙中山先生身上有着鲜明的体现。辛亥革命后,孙中山先生在理论认识方面对三民主义进行了哪些改造和发展?

(3)毛泽东思想是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论。关于中国革命道路问题,毛泽东的主要贡献是什么?哪次会议的召开标志毛泽东思想被确立为党的指导思想?

(4)在社会主义建设时期,毛泽东思想进一步发展表现在哪些方面?

(5)社会主义现代化建设新时期,邓小平同志继承发展了毛泽东思想,形成了邓小平理论。相比毛泽东思想,邓小平理论主要是创造性地解决了什么核心问题?

阅读材料,回答问题。

材料一窃以为无论何种学派,均不能定为一尊,以阻碍思想文化之自由一发展。况儒术孔道,非无优点,而缺点则正多。尤与近世文明社会绝不相容者,其一贯伦理政治之纲常阶级(等级)说也。此不攻破,吾国之政治、法律、社会道德,俱无由出黑暗而入光明。

——陈独秀在1917年1月1日写的《答吴又陵(孔教)》

(1)材料一中陈独秀是如何评价孔学的?归纳陈独秀的反孔理由。你是否同意材料一中陈独秀的观点?并结合史实说明理由。

材料二“中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料……凡属于我们今天用得着的东西,都应该吸取”。在1840年鸦片战争之后,先进的中国人开始了“吸收外国进步文化”的漫长历程,中国人对西方事物的态度也由最初的排拒,到逐渐接受西学甚至要求“全盘西化”。他们的探索活动对中国的学术、思想、政治和社会经济都产生过重大影响。

——毛泽东《新民主主义论》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出近代先进中国人“吸收外国进步文化”的特点。

科学应造福于人类的和平发展事业,这是我们在观查分析科学的作用时都应持有的共同价值取向。阅读材料,回答问题。

材料一 1933年,爱因斯坦在为英国一刊物撰稿时写到“科学是一种强有力的工具,如何使用它,它是给人赐福还是给人降祸,取决于人本身,而不是取决于工具。刀子对人生活是有用的,但是它能够用来杀人。……我们的惟一希望在于,拒绝任何有助于战争准备或战争意图的行为”。

材料二 ……科学技术是生产力,这是马克思主义历来的观点。早在一百多年以前,马克思就说过:机器生产的发展要求自觉地应用自然科学。并且指出“生产力中也包括科学”。现代科学技术的发展,使科学与生产的关系越来越密切了,科学技术作为生产力,越来越显示出巨大的作用。

现代科学技术正在经历着一场伟大的革命。近三十年来现代科学技术不只是在个别的科学理论上、个别的生产技术上获得了发展,也不只是有了一般意义上的进步和改革,而是几乎各门抖学技术领域都发生了深刻的变化,出现了新的飞跃,产生了并且正在继续产生一系列新兴科学技术。…… 特别是由于电子计算机、控制论和自动化技术的发展,正在迅速提高生产自动化的程度。同样数量的劳动力,在同样的劳动时间里,可以生产出比过去多几十倍几百倍的产品。社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么,最主要的是靠科学的力量、技术的力量。

——《在全国科学大会开幕式上的讲话》(邓小平)

(1)爱因斯坦对科学发展有哪些的重大贡献。据上述材料,概括指出爱因斯坦和邓小平关于科学技术的主要观点。(2分)

(2)爱因斯坦和邓小平在论述科学作用时的侧重点分别是什么?(2分)简要分析其成因。(4分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一西方的启蒙思潮,在很大程度上是以中国古代儒家文明为其思想前提的。如启蒙思潮中的秦斗伏尔秦,他的政治理想是清除现存的“神示宗教”,建立一个崇尚理性、自然和道德的“理性宗教”。在伏尔秦心中,中国儒教就是这种理性宗教的楷模。他推崇孔子,称赞中国哲学“既无迷信,亦无荒谬的传说,更没有诅咒理性和自然的教条。”……孟德斯鸠、卢梭则指出真实的中国根本不如尊孔人士想象和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

——《浅谈明清时期的中外文化交流》

(1)西方的启蒙者对中国传统儒学认识有何不同?两者的目的在本质上有何共同之处?

材料二“那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了‘中体西用’还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有‘中体’作为前提,‘西用’无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。”“中体西用”论是相当保守的,是不伦不类的。但是用今天的话说,就是提出了一个改革派和保守派都能大体接受的“说法”。但“中体西用”毕竟使中国人看到了另一个陌生的世界,看到了那个世界的部分,并移花接木地把这一部分引进到中国来,成为中西文化交冲汇融后两者可能结合的一种特定形式。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(2)结合材料二及所学知识,指出近代“中体西用”思想产生的背景,并分析这种思想是如何迎合了“改革派和保守派”的需要而在中国“进门落户”的。

阅读材料,回答问题。

材料一在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状。试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二文艺复兴主要是一场文化运动。文艺复兴的意义有两个:一是复生,一是新生,这两个意义是都不错的。因为从另一方面来看,文艺复兴是希腊罗马的古文艺和人生观的复活,是一种复生运动;从他方面看来,文艺复兴却是欧洲近古文化的先锋,是一种文化的新诞生。……她将欧洲从中世纪引向了近代世界。

——陈衡哲《西洋史》

(1)据材料一、二,指出古代中国的百家争鸣和近代西方的文艺复兴运动承担的相同历史使命。结合所学知识,说明文艺复兴在把“欧洲从中世纪引向……近代世界”的过程中所作出的历史贡献。

(2)据材料二并结合所学知识,谈谈你对作者所说“复生”和“新生”的理解。

材料三还是一个年轻人时,苏格拉底……从自然科学和宇宙哲学转向伦理学和逻辑学。……正如3个世纪后西塞罗所宣称的,苏格拉底“把哲学从天上召唤下来,植入城市和人们的家里,迫使哲学思考人生与道德,善与恶”。

——塔纳新《西方思想史》

(3)依据材料一,归纳苏格拉底对哲学所做的贡献。结合所学知识,分析其影响。

材料四不同时期的三幅圣母像

(4)材料二的三幅圣母像中,哪幅作品最有可能是文艺复兴时期创作的?说明你的判断理由。文艺复兴时期出现此类艺术作品的根本原因是什么?

材料一在中国,对science的翻译经历了从“格致”到“科学”的用词变化……明末清初,受古代“格物致知”的影响,时人将“science”音译为“格致”。19世纪中叶后,“研格致,营制造者,乘时而起”,“格致”一词大量使用。19世纪末,梁启超等效仿日本的做法,将“science”译为“从事科学,讲求政艺。”民国初,学界还将science音译为“赛因斯”,意在强调科学的理性精神。

——据《近代汉字术语创制的两种类型》

材料二:

中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——廖保平《铁屋里的大国突围》

材料三

材料四:全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

(1)19世纪中叶以后,从“格致”到“赛因斯”,反映中国向西方学习的内容发生了怎样的变化?有何特点?(5分)

(2)据材料二,结合所学知识说明近代中国社会是如何从物质方面、制度方面、精神方面来“重建文化自信心的”。

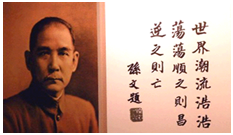

(3)材料三中孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?为顺应潮流,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想的提出和发展对中国革命运动的发展有什么历史作用?

(4)材料四出现的历史背景是什么?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?