阅读下面的文言文,完成小题

孟子见粱惠王①。王曰:“叟,不远千里而来,将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王!何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰‘何以利吾国?’大夫曰‘何以利吾家?’士庶人曰‘何以利吾身?’上下交征利而国危矣。万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王曰仁义而已矣,何必曰利?”

粱惠王日:“寡人愿安承教。”

孟子对曰:“杀人以梃②与刃,有以异乎?”曰:“无以异也。”“以刃与政,有以异乎?”日:“无以异也。”日:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿殍。此率兽而食人也!兽相食,且人恶之;为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!’为其像人而用之也。如之何其使斯民饥而死也?”

梁惠王曰:“魏国,天下莫强焉,叟之所知也。及寡人之身,东败于齐,长子死焉;西丧地于秦七百里;南辱于楚。寡人耻之,愿为死者一洗之,如之何则可?”

孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨,壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母。父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?故曰,仁者无敌。”

孟子见齐宣王。王曰:“文王之囿方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰: “若是其大乎?”答曰:“民犹以为小也。”曰:“寡人之囿方四十里,民犹以为大,何也?”答曰:“文王之囿方七十里,刍荛者往焉,雉兔者往焉,与民同之。民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后乃入。臣闻郊关之内有囿方四十里,杀其麋鹿者如杀人之罪。则是四十里为阱于国中.民以为大,不亦宜乎?”

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君可乎?”曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人,谓之独夫。闻诛独夫纣矣,未闻弑君也。”

(节选自《孟子·梁惠王》,有删改)

【注】①梁惠王,即魏惠王,曾迁都大梁,所以魏国又称梁国。②梃,木棒。下列各句中划线的词,解释不正确的一项是( )

| A.不夺不餍餍:满足 |

| B.壮者以暇日修其孝悌忠信修:治理 |

| C.可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣挞:打击 |

| D.汤放桀放:流放 |

下面六句话分别编为四组,全都直接体现孟子仁政思想的一组是( )

①何必日利?亦有仁义而已矣②以刃与政,有以异乎③始作俑者,其无后乎

④省刑罚,薄税敛 ⑤仁者无敌 ⑥闻诛独夫纣矣,未闻弑君也

| A.①②⑤ | B.②③⑥ | C.①④⑤ | D.③④⑥ |

下列对原文的理解与分析,不正确的一项是( )

| A.孟子认为,一个国家如果上上下下互相争夺利益,那就危险了,并通过利害分析,进一步劝诫梁惠王只要讲仁义就可以了,不必谈利益。 |

| B.孟子询问梁惠王用刀子杀死入和用政治害死入有什么不同,是要借此提醒梁惠王施行仁政,不要使老百姓活活地饥饿至死。 |

| C.梁惠王想洗雪魏国的耻辱,向孟子询问对策,孟子建议梁惠王对百姓施行仁政,并明确指出他让百姓生活在苦难中,必难以抵挡入侵之敌。 |

| D.文王方圆七十里的狩猎场,老百姓觉得小;宣王方圆四十里的狩猎场,百姓却认为大。孟子将两者对比,意在阐述与民同乐的思想。 |

把下列句子翻译成现代汉语

(1)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

译文:

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

译文:

(3)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

译文:

阅读下面的文言文,完成小题。

①秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急,故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

②齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与赢而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之;洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

③呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!对下面各句中加点字的解释,错误的一项是()

| A.诸侯之所亡与战败而亡者灭亡 |

| B.后秦击赵者再两次 |

| C.暴秦之欲无厌满足 |

| D.思厥先祖父其,他们的 |

下列各句中,加点词用法和意义相同的一组是()

| A.举以予人洎牧以谗诛 |

| B.故不战而强弱胜负已判矣假舆马者,非利足也,而致千里 |

| C.赵尝五战于秦,二败而三胜不拘于时 |

| D.秦以攻取之外,小则获邑,大则得城于其身也,则耻师焉 |

下列对原文内容的理解和分析,不正确的一项是()

| A.“暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地”,目的在于说明先辈创业的艰难,表现出征战的艰辛和得到土地的不易。 |

| B.古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”是引用战国时苏代劝阻魏王的话,比喻精当,一语击中了秦欲壑难填的要害,形象说明了赂秦必致灭亡的道理。 |

| C.“三国”是指赂秦的韩、魏、楚三国,“刺客”指燕国的荆轲,“良将”是指赵国的李牧。 |

| D.本文行文纵横恣肆,气势逼人,巧妙运用多种论证方法。节选第二段综合运用假设、对比、引用等多种论证方法,论证了“不赂者以赂者丧”的道理。 |

把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

(2)有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

阅读下面的文言文,完成后面题。(共6分,每小题2分)

秦王闻之,大喜。乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

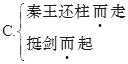

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。秦王方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”

左右既前,斩荆轲。秦王目眩良久。下列各句中加点的词,解释有误的一项是 ()

| A.以次进次:顺序 |

| B.荆轲顾笑武阳顾:照顾 |

| C.群臣怪之怪:以……为怪 |

| D.乃引其匕首提秦王引:举起 |

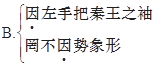

下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是()

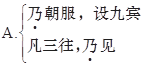

下列各组句子中,全都直接表现荆轲勇武淡定的一组是()

①群臣怪之,荆轲顾笑武阳②北蛮夷之鄙人,未尝见天子

③因左手把秦王之袖④卒起不意,尽失其度

⑤时恐急,剑坚,故不可立拔 ⑥轲自知事不就,倚柱而笑

| A.①②④ | B.①③⑤ |

| C.②③⑥ | D.②⑤⑥ |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分,每小题2分)

(1)有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。

(2)而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

(3)北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

阅读下面的文言文,完成后面题。(6分,每小题2分)

褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也!下列句子中加点的词语解释不正确的一项是( )

| A.夫夷以近,则游者众夷:平坦 |

| B.而世之奇伟、瑰怪、非常之观观:观看 |

| C.以其乃华山之阳名之也阳:山的南面 |

| D.往往有得得:心得,收获 |

下列句中加点的“之”字与 “又以悲夫古书之不存”一句中的“之”字用法相同的一项是 ()

| A.余之力尚足以入,火尚足以明也 | B.后世之谬其传而莫能名者 |

| C.褒之庐冢也 | D.入之愈深,其进愈难 |

下列句子中的加点词活用类型与例句不相同的一项是 ()

例句:唐浮图慧褒始舍于其址

| A.以故其后名之曰“褒禅” | B.顺流而东 |

| C.下江陵 | D.火尚足以明 |

阅读下面一段文言文,完成文后题目。

阅读下面的文言文,完成文后各题。

蔡茂字子礼,河内怀人也。哀、平间以儒学显,征试博士,对策陈灾异,以高等擢拜议郎,迁侍中。遇王莽居摄,以病自免,不仕莽朝。

会天下扰乱,茂素与窦融善,因避难归之。融欲以为张掖太守,固辞不就;每所饷给,计口取足而已。后与融俱征,复拜议郎,再迁广汉太守,有政绩称。时阴氏宾客在郡界多犯吏禁,茂辄纠案,无所回避。会洛阳令董宣举纠湖阳公主,帝始怒收宣,既而赦之。茂喜宣刚正,欲令朝廷禁制贵戚,乃上书曰:"臣闻兴化致教,必由进善;康国宁人,莫大理恶。陛下圣德系兴,再隆大命,即位以来,四海晏然。诚宜夙兴夜寐,虽休勿休。然顷者贵戚椒房之家,数因恩势,干犯吏禁,杀人不死,伤人不论。臣恐绳墨弃而不用,斧斤废而不举。近湖阳公主奴杀人西市,而与主共舆,出入宫省,逋罪积日,冤魂不报。洛阳令董宣,直道不顾,干主讨奸。陛下不先澄审,召欲加箠。当宣受怒之初,京师侧耳;及其蒙宥,天下拭目。今者,外戚骄逸,宾客放滥,宜敕有司案理奸罪,使执平之吏永申其用,以厌远近不缉之情。"光武纳之。

建武二十年,代戴涉为司徒,在职清俭匪懈。二十三年薨于位,时年七十二。赐东园梓棺,赙赠甚厚。

茂初在广汉,梦坐大殿,极上有三穗禾,茂跳取之,得其中穗,辄复失之。以问主簿郭贺,贺离席庆曰:"大殿者宫府之形象也极而有禾人臣之上禄也取中穗是中台之位也于字禾失为秩虽曰失之乃所以得禄秩也衮职有阙,君其补之。"旬月而茂征焉,乃辟贺为掾。

(节选自《后汉书•蔡茂列传》 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

| A.后与融俱征征:征召。 |

| B.茂辄纠案案:案件。 |

| C.会洛阳令董宣举纠湖阳公主举:检举,揭发。 |

| D.干犯吏禁干:触犯,冒犯。 |

对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

| A.大殿者/宫府之形象也/极而有禾人臣之上/禄也/取中穗是中台之位也/于字禾失/为秩/虽曰/失之乃所以得/禄秩也 |

| B.大殿者/宫府之形象也/极而有禾/人臣之上禄也/取中穗是中台之位也/于字/禾失为秩/虽曰/失之/乃所以得禄秩也 |

| C.大殿者/宫府之形象也/极而有禾人臣之上/禄也/取中穗/是中台之位也/于字/禾失为秩/虽曰/失之乃所以得禄秩也 |

| D.大殿者/宫府之形象也/极而有禾/人臣之上禄也/取中穗/是中台之位也/于字禾失为秩/虽曰失之/乃所以得禄秩也/ |

下列对原文的概括和分析,不正确的一项是()

| A.蔡茂凭借儒学在汉哀帝、平帝年间有着显耀的名声,在应对皇帝策问时陈述灾变,以优异的成绩被提升为议郎。 |

| B.蔡茂为官刚正不阿。迁任广汉太守时,阴氏的门客在郡中多有触犯吏禁的,他毫不避讳,进行调查审理。之后还上书光武帝,劝其早起晚睡,要勤于治国。 |

| C.蔡茂为人刚正,不畏权贵。在董宣因为湖阳公主一案被抓又被赦免一事上,他上书进谏,希望光武帝下令责成有关部门审理湖阳公主的罪行,以便让执法公正的官吏永远发挥作用,以平远近不服之情。 |

| D.蔡茂在代替戴涉担任司徒一职时,在职任之上清廉俭朴,毫不懈怠。建武二十三年死于位上,死后享有皇帝赐予的荣耀——东园梓棺。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)臣闻兴化致教,必由进善;康国宁人,莫大理恶。

(2)洛阳令董宣,直道不顾,干主讨奸。陛下不先澄审,召欲加箠。

阅读下面的文言文,完成小题。

人有上书告楚王韩信反,高帝问诸将,诸将曰:“亟发兵坑竖子耳。”高帝默然。问陈平,平固辞谢,曰:“诸将云何?”上具告之。陈平曰:“人之上书言信反,有知之者乎?”曰:“未有。”曰:“信知之乎?”曰:“不知。”陈平曰:“陛下精兵孰与楚?”上曰:“不能过。”平曰:“陛下将用兵有能过韩信者乎?”上曰:“莫及也。”平曰:“今兵不如楚精,而将不能及,而举兵攻之,是趣之战也,窃为陛下危之。”上曰:“为之奈何?”平曰:“南方有云梦,陛下弟出伪游云梦,会诸侯于陈。陈,楚之西界,信闻天子以好出游,其势必无事而郊迎谒。谒,而陛下因禽之,此特一力士之事耳。”高帝以为然,乃发使告诸侯会陈,“吾将南游云梦”。上因随以行。行未至陈,楚王信果郊迎道中。高帝豫具武士,见信至,即执缚之,载后车。信呼曰:“天下已定,我固当烹!”高帝顾谓信曰:“若毋声!而反,明矣!”

高帝从破布军还,病创,徐行至长安。燕王卢绾反,上使樊哙以相国将兵攻之。既行,人有短恶哙者。高帝怒曰:“哙见吾病,乃冀我死也。”用陈平谋而召绛侯周勃受诏床下,曰:“陈平亟驰传载勃代哙将,平至军中即斩哙头!”二人既受诏,驰传未至军,行计之曰:“樊哙,帝之故人也,功多,且又乃吕后弟吕媭之夫,有亲且贵,帝以忿怒故,欲斩之,则恐后悔。宁囚而致上,上自诛之。”未至军,为坛,以节召樊哙。哙受诏,即反接载槛车,传诣长安。

高祖崩,吕媭常以前陈平为高帝谋执樊哙,数谗曰:“陈平为相非治事,日饮醇酒,戏妇女。”陈平闻,日益甚。吕太后闻之,私独喜。面质吕媭于陈平曰:“鄙语曰‘儿妇人口不可用’,顾君与我何如耳。无畏吕媭之谗也。”

吕太后立诸吕为王,陈平伪听之。及吕太后崩,平与太尉勃合谋,卒诛诸吕,立孝文皇帝,陈平本谋也。

(节选自《史记·陈丞相世家》,有删改)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

| A.陈平伪听之伪:虚伪 |

| B.此特一力士之事耳特:只,不过 |

| C.高帝豫具武士豫:预先 |

| D.上具告之具:都,全部 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是

| A.帝以忿怒故愿得将军之首以献秦 |

| B.乃发使告诸侯会陈度我至军中,公乃入 |

| C.而陛下因禽之因击沛公于坐 |

| D.人之上书言信反微夫人之力不及此 |

把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)今兵不如楚精,而将不能及,而举兵攻之,是趣之战也,窃为陛下危之。

译文:

(2)高帝顾谓信曰:“若毋声!而反,明矣!”

译文:陈平善于出谋划策,请简要概括如何体现的?

答:用斜线(/)给下面的短文断句。(限画8处)

孔 子 曰 生 而 知 之 者 上 也 学 而 知 之 者 次 也 困 而 学 之 又 其 次 也困 而 不 学 民 斯 为 下 矣。(《论语·季氏》)