阅读下面的文言文,完成小题。

商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅.姓公孙氏,其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学,事魏相公叔座为中庶子。公叔既死,公孙鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修穆公之业,东复侵地,乃避西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

孝公既用卫鞅,鞅欲变法,恐天下议己。卫鞅曰:“疑行无名,疑事无功。且夫有高人之行者,固见非于世;有独知之虑者,必见教于民。愚者暗于成事,知者见于未萌。民不可与虑始而可与乐成。论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。”孝公曰:“善。”甘龙曰:“不然。圣人不易民而教,知者不变法而治。因民而教,不劳而成功;缘法而治者,吏习而民安之。”卫鞅曰:“龙之所言,世俗之言也。常人安于故俗,学者溺于所闻。以此两者居官守法可也,非所与论于法之外也。三代不同礼而王五伯不同法而霸智者作法愚者制焉贤者更礼不肖者拘焉。”杜挚曰:“利不百,不变法;功不十,不易器。法古无过,循礼无邪。”卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徒置北门者予十金,民怪之,莫敢徒。复曰“能徒者予五十金”。有一人徒之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。

令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黔其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。对下列句子中划线的词的解释,不正确的一项是 ( )

| A.不循其礼 循:遵循 |

| B.圣人不易民而教易:交换 |

| C.学者溺于所闻溺:拘泥 |

| D.太子,君嗣也 嗣:继承人 |

下列各句中划线的“因”字,与“因孝公宠臣景监以求见孝公”的“因”字意义和用法相同的一项是 ( )

| A.因击沛公于坐 |

| B.因宾客至蔺相如门谢罪。 |

| C.因利乘便,宰割天下,分裂山河 |

| D.因为长句,歌以赠之 |

下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

三代不同礼而王五伯不同法而霸智者作法愚者制焉贤者更礼不肖者拘焉

| A.三代不同礼而王/五伯不同法而霸/智者作法/愚者制焉/贤者更礼/不肖者拘焉 |

| B.三代不同礼/而王五伯/不同法而霸/智者作法愚者/制焉贤者/更礼不肖者拘焉 |

| C.三代不同礼而王/五伯不同法而霸/智者作法愚者/制焉贤者更礼/不肖者拘焉 |

| D.三代不同礼/而王五伯/不同法而霸/智者作法/愚者制焉/贤者更礼/不肖者拘焉 |

结合文意,请你谈谈商鞅变法十年“家给人足”“乡邑大治”的原因。

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)且夫有高人之行者,固见非于世。

(2)是以圣人苟可以强国,不法其故。

(3)募民有能徙置北门者予十金,民怪之,莫敢徙。

阅读下面的文言文,完成后面题。

六月,壬寅朔,昭义节度使李抱真薨。其子殿中侍御史缄与抱真从甥元仲经谋,秘不发丧,诈为抱真表,求以职事授缄;又诈为其父书,遣裨将陈荣诣王武俊假货财。武俊怒曰:“吾与乃公厚善,欲同奖王室耳,岂与汝同恶邪!闻乃公已亡,乃敢不俟朝命而自立,又敢告我,况有求也!”使荣归,寄声质责缄。

六月,壬寅朔(初一),昭义节度使李抱真去世。他的儿子殿中侍御史李缄,与李抱真的表外甥元仲经谋划,先不将李抱真去世的消息公告于众,伪造李抱真的表章,请求将节度使的职务授给李缄,还伪造他父亲的书信,派遣副将陈荣前往王武俊处借用钱财。王武俊生气地说:“我与你父亲深深交好,是为了共同辅助朝廷而已,怎么会与你狼狈为奸呢!听说你父亲已经去世,你竟敢不等待朝廷的任命便擅自继位,还敢告诉我,况且有求于我!”他让陈荣回去,口头传达他对李缄的质问与责备。

昭义步军都虞候王延贵,汝州梁人也,素以义勇闻。上知抱真已薨,遣中使第五守进往观变,且以军事委王延贵。守进至上党,缄称抱真有疾不能见。三日,缄乃严兵诣守进,守进谓之曰:“朝廷已知相公捐馆,令王延贵权知军事。侍御宜发丧行服。”缄愕然出谓诸将曰朝廷不许缄掌事诸君意如何莫对缄惧乃归发丧以使印及管钥授监军。守进召延贵,宣口诏令视事,趣缄赴东都。元仲经出走,延贵悉归罪于仲经,捕斩之。诏以延贵权知昭义军事。

昭义步军都虞候王延贵,是汝州梁地人氏,平素以见义勇为知名。德宗知道李抱真已经去世了,便派遣中使第五守进前去观察形势的变化,将要把军中事务交付给王延贵。第五守进到上党时,李缄声称李抱真重病在身,不能接见。过了三天,李缄才全副武装地去见第五守进,第五守进告诉他说:“朝廷已经知道李相公去世了,已命令王延贵暂且代理军中事务。你最好还是将消息公之于众,为你父亲服丧守孝吧。”李缄惊讶不已,出以后,他对各将领说:“朝廷不允许我执掌军中事务,诸位意下如何?”没有人回答他。李缄害怕了,便回去将李抱真的死讯公布于众,把节度使的印信和钥匙交给监军。第五守进召王延贵,口头宣布诏旨,命令王延贵任职,催促李缄前往东都洛阳。元仲经外出逃走。王延贵把罪责全部加给元仲经,便逮捕并斩杀了他。德宗颁诏任命王延贵暂且代理昭义军中事务。

秋,七月,壬申朔,以王延贵为昭义留后,赐名虔休。昭义行军司马、摄州刺史元谊闻虔休为留后,意不平,表请以磁、邢、洺别为一镇。昭义精兵多在此三州,谊厚赉以悦之。上屡遣中使谕之,不从。临守将夏侯仲宣以城归虔休,虔休遣磁州刺史马正卿督裨将石定蕃等将兵五千击州;定蕃帅其众二千叛归谊,正卿退还。诏以谊为饶州刺史,谊不行;虔休自将兵攻之,引水以灌城。九月,王虔休破元谊兵,进拔鸡泽。

(节选自《唐纪五十一》

秋季,七月,壬申朔(初一),德宗任命王延贵为昭义留后,赐给他新的名字,叫王虔休。昭义行军司马、摄州刺史元谊听说王虔休担任了留后,心中愤慨不满,上表请求将磁州、邢州另外组成一个节镇。昭义的精锐兵马多数驻扎在这三个州,元谊给与丰厚的待遇,以便取悦他们。德宗屡次派遣中使晓示他,但他不肯听从。临洺的守城将领夏侯仲宣率领全城归顺了王虔休,王虔休派遣磁州刺史马正卿督促副将石定蕃等人领兵五千人进击州。石定蕃率领他的部众二千人叛变投降元谊,马正卿撤退而还。德宗颁诏任命元谊为饶州刺史,元谊不肯前去就任。王虔休亲自领兵攻打元谊,还引水淹灌州城。九月,王虔休打败元谊的兵马,进军攻克鸡泽。对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

| A.遣裨将陈荣诣王武俊假货财诣:指使。 |

| B.吾与乃公厚善善:交好。 |

| C.令王延贵权知军事知:主持。 |

| D.趣缄赴东都趣:催促。 |

对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

| A.缄愕然/出谓诸将曰/朝廷不许/缄掌事诸君意如何/莫对缄惧/乃归发丧以使印/及管钥授监军。 |

| B.缄愕然/出/谓诸将曰/朝廷不许缄掌事诸君/意如何/莫对/缄惧/乃归发丧以使印及/管钥授监军。 |

| C.缄愕然/出谓诸将曰/朝廷不许缄掌事诸君/意如何/莫对缄惧/乃归发丧/以使印及管钥授监军。 |

| D.缄愕然/出/谓诸将曰/朝廷不许缄掌事/诸君意如何/莫对/缄惧/乃归发丧/以使印及管钥授监军。 |

下列对原文的概括和分析,不正确的一项是()

| A.李缄为了继承节度的职位,不仅没有将父亲去世的消息公之于众,反而伪造了父亲的表章。王武俊为人正直,不肯与李缄狼狈为奸,并让陈荣回去,口头传达他对李缄的质问与责备。 |

| B.王延贵本是昭义步军都虞侯,当德宗知道李抱真已死,便派遣中使第五守进前去观察形势的变化。李缄害怕了,交付了重要物件。第五守进口头宣布诏旨,命令王延贵主管事务。 |

| C.德宗任命王延贵为昭义留后,赐给他新的名字,叫王虔休。昭义行军司马、摄州刺史元谊听到这个消息之后,心中愤慨不满。石定蕃也素不满王虔休,于是,率领他的部众二千人叛变,归降元谊。 |

| D.德宗颁诏任命元谊为饶州刺史,元谊不肯前去就任。王虔休亲自领兵攻打元谊,还引水淹灌州城。九月,王虔休打败元谊的兵马,进军攻克鸡泽。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1) 闻乃公已亡,乃敢不俟朝命而自立,又敢告我,况有求也!使荣归,寄声质责缄。(5分)

(2) 昭义精兵多在此三州,谊厚赉以悦之。上屡遣中使谕之,不从。

阅读下面的文言文,完成后面题目。

于仲文,字次武,髫龀就学,耽阅不倦。及长,倜傥有大志,气调英拔。起家为赵王属,寻迁安固太守。

高祖为丞相,尉迥作乱,遣将檀让收河南之地。复使人诱致仲文,仲文拒之。迥怒其不同己,遣仪同宇文威攻之。仲文迎击,大破威众,斩首五百余级。以功授开府。迥又遣其将宇文胄渡石济,宇文威、邹绍自白马,二道俱进,复攻仲文。仲文自度不能支,弃妻子,将六十余骑,开城西门,溃围而遁。为贼所追,且战且行,所从骑战死者十七八。仲文仅而获免,达于京师。迥于是屠其三子一女。高祖见之,引入卧内,为之下泣。进位大将军,领河南道行军总管。给以鼓吹,驰传诣洛阳发兵,以讨檀让。仲文军次蓼堤,去梁郡七里,让拥众数万,仲文以羸师挑战。让悉众来拒,仲文伪北,让军颇骄。于是遣精兵左右翼击之,大败让军。檀让以余众屯城武,别将高士儒以万人屯永昌。仲文诈移书州县曰:“大将军至,可多积粟。”让谓仲文未能卒至,方槌牛享士。仲文知其怠,选精骑袭之,一日便至,遂拔城武。迥将席毗罗,众十万,屯于沛县,将攻徐州。其妻子在金乡。仲文遣人诈为毗罗使者,谓金乡城主徐善净曰:“檀让明日午时到金乡,将宣蜀公令,赏赐将士。”金乡人谓为信然,皆喜。仲文简精兵,伪建迥旗帜,倍道而进。善净望见仲文军且至,以为檀让,乃出迎谒。仲文执之,遂取金乡。毗罗恃众来薄官军,仲文背城结阵,去军数里,设伏于麻田中。两阵才合,伏兵发,俱曳柴鼓噪,尘埃张天。毗罗军大溃,仲文乘之,贼皆投洙水而死,为之不流。获檀让,槛送京师,河南悉平。毗罗匿荥阳人家,执斩之,传首阙下。勒石纪功,树于泗上。

史臣曰:仲文博涉书记,以英略自诩,尉迥之乱,遂立功名。(《隋书·于仲文传》)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

| A.倜傥有大志,气调英拔拔:超凡 |

| B.仲文军次蓼堤,去梁郡七里次:驻扎 |

| C.让谓仲文未能卒至卒:突然 |

| D.毗罗恃众来薄官军薄:轻视 |

下列句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是()

| A.①迥怒其不同己,遣仪同宇文威攻之。②其恕乎,己所不欲,勿施于人。 |

| B.①仲文仅而获免,达于京师。②惑而不从师,其为惑也,终不解矣 |

| C.①檀让以余众屯城武。②夫夷以近,则游者众。 |

| D.①善净望见仲文军且至,以为檀让,乃出迎谒。②夜闻汉军四面楚歌,项王乃大惊。 |

以下各组句子中,全部表明于仲文“英略”的一组是( )

①复使人诱致仲文,仲文拒之。②仲文仅而获免,达于京师。

③让拥众数万,仲文以羸师挑战。④仲文诈移书州县曰:“大将军至,可多积粟。”

⑤仲文简精兵,伪建迥旗帜,倍道而进。⑥仲文乘之,贼皆投洙水而死,为之不流。

| A.①⑤⑥ | B.②④⑥ | C.①②③ | D.③④⑤ |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)为贼所追,且战且行,所从骑战死者十七八。

(2)让悉众来拒,仲文伪北,让军颇骄。

(3)毗罗军大溃,仲文乘之,贼皆投洙水而死,为之不流。

阅读下文,完成后面题目。

游凌云图记

刘大櫆

①知者乐水,仁者乐山,非山水之能娱人,而知者仁者之心常有以寓乎此也。

②南方固山水之奥区,而巴蜀峨眉尤为怪伟奇绝,昔苏子瞻浮云轩冕①,而愿得出守汉嘉,以为凌云之游②。古之杰魁之士,其纵恣徜徉而不可羁縻以事者,类如此欤!

③吾友卢君抱孙以进士令蜀之洪雅,地小而僻,政简而明,民安其俗,从容就理。于是携童幼,挈壶觞,逶迤而来,攀援以登,坐于崇岗积石之间,超然远瞩,邈然澄思,飘飘乎遗世之怀,浩浩乎如在三古之上。于时极乐。既归里闲居,延请工画事者,画《卢公载酒游凌云》也。古今人不相及矣;昔之人所尝有事者,今人未必能追步之也。乃子瞻之有志焉而未毕者,至卢君而遂能见之行事,则夫卢君之施泽于民,其亦有类于古人之为之邪?于是为之记。

[注释]①轩冕:古时大夫以上官员的车乘和冕服,借指官位爵禄。②汉嘉,蜀地名。凌云山,蜀中名山之一。作者刘大櫆和方苞、姚鼐等都是清朝“_____________”(文学流派)的代表人物。(1分)

文中与“卢君之施泽于民”相照应的语句是“____________________________”。(2分)

下列说法符合文意的一项是 ( ) (3分)

| A.知者仁者的快乐,都得之于山水并寄寓在对山水的观览中。 |

| B.作者认为理想中的士大夫应该既施泽于民,又寄情于山水。 |

| C.苏轼作为“古之杰魁之士”,只能做到钟情山水而轻于轩冕。 |

| D.卢抱孙政务之余曾畅游凌云,其友刘大櫆写此文专记其事。 |

从语言运用角度,赏析画线的句子。(3分)

________________________________________________________________作者说子瞻“有志焉而未毕”,其中“志”指什么?请根据你对苏轼的了解,对这句话作简要评析。(4分)

________________________________________________________________

阅读下文,完成后面题目。(l8分)

前赤壁赋(节选)

苏轼

①于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉。余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

②苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

③苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物于我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。” 写出下列加点词在文中的意思

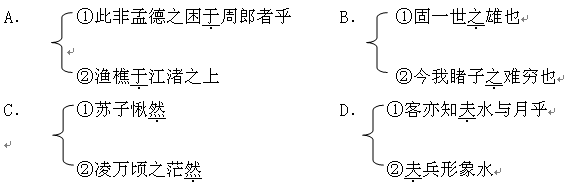

①方其破荆州②侣鱼虾而友糜鹿③而卒莫消长也下列加点词含义相同的一组是()

用现代汉语翻译下列语句

①苟非吾之所有,虽一毫而莫取。

________________________________________________________________

②是造物者之无尽藏也。

________________________________________________________________选文第②段作者借“客”之口抒发了_______________的无限感慨。第③段作者对“客”之问作出回答,以水和月为喻,由自然到人谈了_____________的大道理。

《前赤壁赋》与《念奴娇·赤壁怀古》同是作者谪居黄州时所作,同是以赤壁为题,都写赤壁景色,都缅怀和赤壁有关的历史人物,试比较其异同。

________________________________________________________________

阅读下面的文言文,完成小题。

子瞻和陶渊明诗集引

苏 辙

东坡先生谪居儋耳,置家罗浮之下,独与幼子过负担渡海。葺茅竹而居之,日淡荼芋,而华屋玉食之念不存在于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至此亦皆罢去。独喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人,则始于东坡。吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡百数十篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君子,子为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终,疏告俨等:‘吾少而穷苦,每以家贫,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己必贻俗患,黾勉①辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明此语,盖实录也。吾今真有此病而不早自知,半生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟夫!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小人,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷于大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?虽然,子瞻之仕,其出入进退,犹可考也。后之君子,其必有以处之矣。

辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。子瞻尝称辙诗有古人之风,自以为不若也。然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。其诗比杜子美、李太白为有余,遂与渊明比。辙虽驰骤从之,常出其后,其和渊明,辙继之者,亦一二焉。

绍圣四年十二月一十九日海康城南东斋引。

(《宋史艺文志》)

【注】 ①黾勉(mǐn miǎn):努力。下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

| A.是时,辙亦迁海康迁:搬家 |

| B.渊明临终,疏告俨等疏:(写)书信 |

| C.性刚才拙,与物多忤 忤:抵触,违逆 |

| D.其必有以处之矣处:立身 |

下列句子中,全都属于子瞻“独好渊明之诗”理由的一组是( )

①追和古人,则始于东坡②吾前后和其诗凡百数十篇③渊明作诗不多,然其诗质而实绮④其诗癯而实腴

⑤今将集而并录之,以遗后之君子⑥自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也

| A.①②③ | B.③④⑥ | C.②③④ | D.④⑤⑥ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

| A.本文引用苏轼的话介绍他追和陶诗的情况,着重谈了他晚年谪居儋耳、深服渊明、并立志学陶的原因。 |

| B.苏辙对苏轼的上述情况略加评论,其中说到了苏轼半生为官,频遭屈辱而不知悔,议论中流露出对其兄遭遇的不平之慨。 |

| C.苏轼认为陶诗的艺术特点是“质而实绮,癯而实腴”,认为陶渊明“性刚才拙”,自己能够从中汲取经验教训。 |

| D.这篇序言引用苏轼的原话来介绍其创作动机等相关情况,这种写法有利于拉近读者与苏轼的距离,让人感到亲切可信。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。

译文:________________________________________________

(2)然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。

译文:________________________________________________