阅读下列材料

材料一:"一九五三年将是我国进行大规模建设的第一年。"

"国家建设包括经济建设、国防建设和文化建设,而以经济建设为基础。"

"工业化--这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。"

--《人民日报》1953年元旦社论

材料二:"我们怀着十分兴奋的心情跨入一九七九年。"

"把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,是一个伟大的战略转变。"

"实行四个现代化,大幅度地提高目前落后的生产力,必然要多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。"

--《人民日报》1979年元旦社论

材料三:"在边远地区、落后地区和贫困地区,群众要求包产到户的,应当支持群众的要求

应当支持群众的要求,可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长的时间内保持稳定;在一般地区,已经实行包产到户的,如果群众不要求改变,就应当允许继续实行。"

--《中共中央关于印发进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题的通知》1980年9月

请回答

(1)依据材料一结合所学知识回答:全国人民的"最高利益"指的是什么?党和政府为实现这个"最高利益"而编制的建设规划叫什么?

(2)材料二中"我们十分兴奋的心情"因何而起?请指出"战略转变"前后,党的工作重心分别是什么?

(3)结合材料三回答:为了改变农村落后的生产面貌,农民作出了何种尝试?通过这些尝试而逐步形成的农村改革制度叫什么?这种制度的全面推行,使农村发生了怎样的变化?

(4)综合上述材料结合所学知识,请你为我国现代化经济建设建言献策。

世界各国经常根据本国国情需要以及世界形势变化而相应地调整经济政策,阅读下列材料,回答问题。

材料一:嘉庆皇帝的上谕说:“天朝富有四海,岂需蕞尔小国些微货物哉?”

材料二:所谓“新”,指的是(美国)抛弃了自1776年以来所确定的自由放任、自由竞争和通过资本主义经济本身自我调节的基本原则,实现国家对经济生活的全面干预和调节。

材料三:我们上层制定的经济政策是同下层脱离的,这一政策没有造成生产力的提高,而这一点在我们党纲里被认为是刻不容缓的基本任务,——由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就在经济战线上遭到了严重失败。

——《列宁全集》第33卷

材料四:“一·五”计划时期,经过土地改革和生产资料私有制的社会主义改造,在我国建立了以生产资料全民所有制和集体所有制为主体的社会主义经济……直到十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》指出:“改革计划体制,首先要突破把计划经济和商品经济对立起来的传统观念,社会主义计划经济自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上有计划的商品经济……”

(1)根据材料一和所学知识,指出清政府由此采取了什么政策。该政策的推行对中国社会发展产生什么消极影响?

(2)材料二中所提到的“新”指的是美国历史上的什么事件?这一事件对美国的经济有何影响?

(3)面对材料三中的“在经济战线上遭到了严重失败”,列宁探索了怎样的现代化新模式?这一探索和中国改革开放有何共同特点?

(4)中、美、苏三国在应对经济困局时满足民众“物质愿望”的这些改革的相同点是什么?(任答一方面即可)习近平4月28日考察新疆时说:“办民生实事要循序渐进、量力而行、说到做到,使民生工程成为民心工程。”对于新时期以来党和政府的民生建设的举措,谈谈你的看法。

古今中外,有识之士都在不断地追求政治进步,寻求更好的政治制度,不同的历史因素造就了各具特色的政治制度。阅读下列材料,回答问题。

材料一:周有天下,裂土田而瓜分之……合为朝觐会同……秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰(地方长官),据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。

——柳宗元《封建论》

材料二:秦始皇开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的分封国家和国王,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三:在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。

——汉密尔顿《联邦党人文集》

(1)依据所学知识,列举商鞅变法对中国历史影响最深远的措施。依据材料一结合所学知识,指出“周”与“秦”各自建立了什么地方制度?并分析产生了什么共同的积极影响?

(2)依据材料二概括,该地方制度有何创新之处?在元朝、明朝地方制度有何创新?

(3)材料三中的“复合共和国”是指的美国建立的什么地方制度?

(4)据上述材料和问题,你认为怎样处理中央与地方的关系?

三次科技革命改变了我们的生活。阅读下列材料,回答问题。

材料一:工业革命催化了国际分工,资本以其魔力无穷的巨掌将全世界卷入商品流通的大潮中,使一切国家的生产与消费成为世界性的。过去那种地方和民族的自给自足的闭关自守状态,被各民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替了。

——摘自《共产党宣言》

材料二:空间技术包括电子技术、自动化技术等最新科学技术,并以数学、物理、化学等多门学科知识为基础。空间技术的开发开创了卫星通信、空间科学和军事应用等新领域。

(1)依据材料一,说明“工业革命”对世界的影响。依据所学知识列举两例第一次工业革命时期加强“各民族的相互往来”的交通工具。并指出人类从蒸汽时代进入到电气时代的主要标志。

(2)材料二反映了第三次科技革命哪一特点?请列举一位湖南籍科学家及其在这次科技革命中所作的伟大贡献。

2014年2月,十二届全国人大常委会七次会议决定每年的9月3日为中国人民抗日战争胜利纪念日。为深入了解当今中日关系因缘,九年级同学对近代以来中日战争的诸多问题展开探究。

【一场战争两条轨迹】

120年前,中日各自走在自己的十字路口,两国间爆发的这场战争,彻底了改变了双方的历史轨迹。……大清输在掉以轻心,输在尾大不掉,输在国力空虚,输在老大帝国的傲慢上。

(1)材料中的战争是指哪场战争?这场战争“彻底改变了中日双方的历史轨迹”的主要依据是什么?

【两党合作八年抗战】

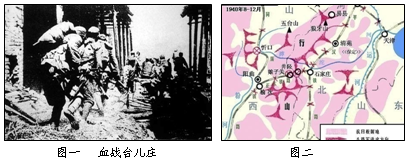

(2)写出图一战役的总指挥和图二战役的名称。

【一位女性几番情意】

1942年宋美龄用流利的英语在美国国会演讲,赢得热烈的掌声。成功的演讲之后,宋美龄在美国进行募捐,美国的家庭主妇、工人们纷纷为苦难的中国人民慷慨解囊,尽力帮助浴血抗日的中国民众……大量美国军人来华参战,有陈纳德的飞虎队,还有史迪威的陆军别动队。

(3)据此材料归纳出中国抗日战争取得胜利的一个重要原因。

【两度交战多维反思】

(4)纵观近代中日的两场战争,你有何感想?

阅读下列材料

材料一:1679年的《人身保护法》规定,除叛国罪和重罪外,被捕的人须在20天之内移交法院进行审判。如果法院宣判其无罪,就不得再以同一罪名对其拘禁。……1689年的《权利法案》,对国王的权利作了明确和严格的限定,确立了议会权力至高无上的基本原则。

——北师大版历史九上教材

材料二:1830年至1870年间,英国的实业家修筑了2000公里长的铁路,这些铁路连接了工业中心、煤田、铁矿和全国的港口。铁路不仅运输了工业产品,也运送了旅客。其载客量类计3.22亿。……铁路运输使殖民官员和军队得以快速行动,也为殖民地的原料贸易和欧洲工业品中转创造了便利。

——〔美〕学者杰里·本特利和赫伯特·齐格勒合著《新全球史》

材料三:

请回答:

(1)据材料一,《权利法案》的颁布有何重大历史意义?

(2)据材料二,简要介绍铁路运输在英国历史发展进程中的巨大作用。

(3)任选材料三中的一位科学家,制作一张历史人物名片。(写出名片内容即可)

(4)据以上材料和所学知识,概括近代英国成为资本主义强国的主要因素。