阅读下列材料:

20世纪20年代后期是繁荣、稳定与和解的几年;20世纪30年代则是萧条、危机和战争的10年。20年代的和解在欧洲是以法国联盟体系为基础,在远东则是以华盛顿会议的协定为基础,两者的目标都是为了维护这两个地区的现状。这一目标在20世纪20年代中得到实现,但在随后的10年中,一切又突然地、决定性地颠倒过来。德国和日本的新领导人决意修改第一次世界大战的领土和约,并有办法、有决心这样做。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,指出帝国主义构建的国际关系新格局是什么?它的实质是什么?

(2)“德国和日本的新领导人决意修改第一次世界大战的领土和约,并有办法、有决心这样做。”他们的办法之一是建立了什么专政?最后他们都走上了什么道路?

(3)材料中所说的“萧条”指的是什么事件?这一事件与第二次世界大战有什么内在联系?

第一次世界大战是一场发生在欧洲但波及到全世界的世界大战。由于主要战场在欧洲,故又称为“欧战”。当时世界上大多数国家都卷入了这场战争。

图说历史:

(1)左图反映的是一战前德军向英国水兵挑衅的历史漫画,为什么德国敢向英国挑衅?

(2)列强对抗的结果,是形成右边的对峙形势图。上图中内三角形代表的集团名称是什么?

追根溯源:

材料一:一战前夕欧洲主要资本主义国家经济发展与殖民地占有情况

| 英国 |

法国 |

美国 |

德国 |

|

| 1860年世界工业产量 |

1 |

2 |

3 |

4 |

| 1910年世界工业产量 |

3 |

4 |

1 |

2 |

| 1910年殖民地面积位次 |

1 |

2 |

4 |

5 |

(3)根据材料,请你谈谈第一次世界大战的根本原因是什么?

揭穿谎言:

材料二:8月4日,德国政府声称:“战争会迅速结束┅┅”在运送德军的火车上涂写着“去巴黎吃早饭┅┅”的字句。

——摘自《一口气读完世界历史》

(4)请用一战的有关史实戳穿材料二中“战争会迅速结束”的谎言。结合所学知识写出这场战争的性质

期盼和平:

(5)近年来,美日韩军事同盟正在中国周边制造“亚洲的火药桶”,并在中国周围军演不断。请你以史为鉴,设计一条宣传语,呼吁世界和平。

某校九年级(2)班为了迎接科技节的到来,正在设计探究方案,欢迎大家献计献策。

(一)明确主题:

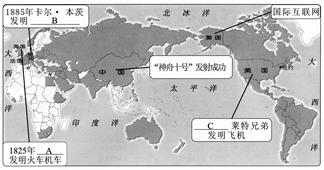

该班级确定了他们研究的主要为科技革命的成就。请你将图中有关信息的字母序号填入以下横线。

工业革命第二次科技革命

(二)材料分析:

结合上图归纳,工业革命和第二次科技革命中走在发展前列的国家。

(三)活动小结

两次科技革命分别对资本主义世界产生怎样的影响?

请你做回做个外交官。先了解背景(地理、历史、现实、新闻等),然后投票。

地理:克里米亚共和国是乌克兰的自治共和国,位于克里米亚半岛上。克里米亚半岛位于乌克兰南部,濒临黑海和亚速海,是前苏联走向欧洲和世界的海上通道,战略地位十分重要。

历史:历史上,克里米亚15世纪由各族建国,此后一直是土耳其的仆从国。1783年被俄罗斯吞并。苏联成立后至1954年以前一直受俄罗斯管辖。1954年2月,为纪念乌克兰与俄罗斯合并300周年,苏联最高苏维埃主席团通过决议,将克里米亚划归乌克兰管辖,1991年苏联解体时,克里米亚以自治共和国的身份加入乌克兰,并得到了国际社会的承认。

现实:克里米亚是以俄罗斯族为主的多民族地区,在克里米亚的260万人口构成中,俄罗斯族人占160万以上,乌克兰人60万,还有其他民族。

新闻:自从2013年底以来,乌克兰局势因克里米亚问题日益动荡,2014年3月16日,克里米亚举行全民公投,公投结果,克里米亚脱离乌克兰,加入俄罗斯。

新闻:2014年3月27日,在纽约联合国总部,联合国大会召开全体会议审议乌克兰问题,并就乌克兰等国提交的一份题为“克里米亚脱乌入俄”的决议草案进行投票表决。

现场宣布的表决结果显示,美国、英国、德国、法国等100个国家投票反对“克里米亚脱乌入俄”,俄罗斯、朝鲜、委内瑞拉等11个国家投票赞成“克里米亚脱乌入俄”,印度、南非等58个国家弃权。

投票:假如你是中国外交官,请考虑本国的民族问题以及与美、欧、俄、乌等国关系问题,你将投出怎样的一票?(反对“克里米亚脱乌入俄”、 赞成“克里米亚脱乌入俄”还是弃权不表决)请说出你投票的理由。(只投票而不说理由得1分,投票且说出理由得6分。)

阅读材料,回答问题。

【梦——做主人】

材料一下面一组邮票

(1)根据以上两张邮票,结合所学知识说说它们分别实现了什么样的“主人梦”。

【梦——建强国】

材料二新中国成立伊始,毛泽东等老一辈革命家就带领中国共产党和全国各族人民,为建设一个繁荣昌盛、各族人民当家作主的社会主义现代化国家而奋斗……然而,探索的道路并不平坦。在一个经济文化落后的东方大国实行彻底的民主革命并取得胜利固然不易,在这样的大国穷国中建设社会主义现代化国家更是一件前无古人的伟业。实现伟大的梦想,想一帆风顺,没有牺牲,不付出代价,是难以想象的。

(2)20世纪50年代,我国在经济建设上实现“强国梦”的主要成就是什么?哪些事件让我们付出了难以想象的代价?

材料三 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折始终没有把我们的工作重点转移到社会主义建设方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1990年他又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

(3)结合所学知识指出,“几次波折”中最严重的是什么事件? (1)社会主义建设“发展很明显”的主要原因是什么?

【梦——知得失】

(4)以史为鉴可以明得失。实现中国梦的奋斗目标,必须从历史中总结经验和吸取教训。结合所学知识,从经验和教训两个方面各提出一条合理化建议。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:“一、西藏人民团结起来,驱逐帝国主义侵略势力出西藏,希望人民回到中华人民共和国祖国大家庭中来。二、西藏地方政府积极协助人民解放军进入西藏,巩固国防。三、根据中国人民政治协商会议共同纲领的民族政策,在中央人民政府统一领导之下,西藏人民有实行民族区域自治的权利。”

——《关于和平解放西藏办法的协议》

(1)据材料一,概括西藏和平解放的意义。

材料二:“中华人民共和国政府声明,中华人民共和国对香港的基本方针政策如下:(一)为了维护国家的统一和领土完整,并考虑到香港的历史和现实情况,中华人民共和国决定在香港恢复行使主权时,根据中华人民共和国宪法第三十一条的规定,设立香港特别行政区。(二)香港特别行政区直辖于中华人民共和国中央人民政府。除外交和国防事务属中央人民政府管理外,香港特别行政区享有高度的自治权……(五)香港的现行社会、经济制度不变;生活方式不变。”

——中英《关于香港问题联合声明》

(2)据材料二,说说我国解决香港问题的最基本的目的和采用的基本方针。

(3)近年来,我国的海域划界和海洋主权不断受到挑战。钓鱼岛、南海岛礁主权屡被侵犯,个别国家无视国际法和我国主权,肆意占领我国海洋领土、非法抓扣我国渔船,进行石油开采、渔业开发、旅游开发等经济活动,并在国际上大打舆论战。在这种情况下,你认为我国应当怎样应对?