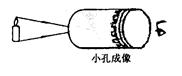

如图所示为“小孔成像”的示意图:

|

(1)该现象可以用 来解释;

(2)小孔位置固定,将蜡烛和光屏位置对调,光屏上的像比原来 (选填“变大”、“不变”或“变小”)。在“探究平面镜成像的特点”实验中,某同学用玻璃板、相同的两个棋子A和B、刻度尺、白纸、橡皮泥等器材进行实验,如图所示。

(1)为便于观察,该实验最好在________________环境中进行(较明亮/较黑暗);此外,采用透明玻璃板代替平面镜,虽然成像不如平面镜清晰,但却能在观察到A棋子像的同时,也能观察到________________,巧妙地解决了确定像的位置和大小的问题。

(2)小心地移动B棋子,直到与A的像________为止,这时发现像与物的大小________;进一步观察A、B两个棋子在白纸上的位置发现,像和物的连线与玻璃板________________。像和物到玻璃板的距离________。

(3)如果有5mm厚和2mm厚的两块玻璃板,选择________mm厚的玻璃板做实验较好;如果选用另外一块,会因为:________________________的现象而难于确定像的位置。

(4)在寻找棋子A的像的位置时,眼睛应该在棋子_______________(A/B)这一侧观察。

(5)移开棋子B,用白纸做屏幕放在该位置,直接观察白纸,发现白纸上没有像,可知平面镜所成的像是_______________。

(6)为证实上述有关成像特点是否可靠,你认为应采取下列哪一项操作?()

A.保持A、B个棋子的位置不变,多次改变玻璃板的位置进行观察

B.保持玻璃板位置不变,多次改变A的位置,进行与上述(2)相同的操作

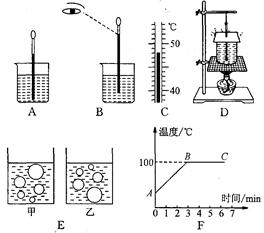

在“观察水的沸腾”实验中:

(1)如图所示,是小明同学用温度计测小烧杯中水的初温时的操作图.A是操作过程,B是读数过程,C是读取的温度.

①A图中操作的错误是________________.

②B图中读数的错误是________________.

(2)小明同学在利用图D所示的装置做实验时,发现从开始给水加热到水开始沸腾所用的时间过长,请你帮助他找出可能存在的原因_____________________________.

(3)如图E甲、乙中,图_______所示是水沸腾时的情况.可以看到沸腾现象是在液体_______同时发生.如图F,是小明做“探究水的沸腾”实验后所绘制的图像,图像中BC段表示的沸腾特点是:______________.

如图所示,找一个空的易拉罐,用钉子在易拉罐底部的中央敲一个小孔,将易拉罐的顶部剪去后,蒙上一层塑料薄膜,这样就制成了一个针孔照相机,其实就是小孔成像的实验装置。将点燃的蜡烛置于小孔前的适当位置,观察并研究小孔成像的特点:

(1)蜡烛在塑料薄膜上所成的像是________________(填“正立”或“倒立”“实像”或“虚像”);其成像的原理是___________________________________;

(2)如果易拉罐底部小孔是三角形,则他在半透明纸上看到的像是( )

| A.三角形光斑 | B.圆形光斑 | C.蜡烛的正立像 | D.蜡烛的倒立像 |

(3)将蜡烛向下移动,则它在薄膜上的像将向_____移动;如果将蜡烛在孔前绕顺时针旋转,则它在塑料薄膜上所成的像将_____(选填“顺”或“逆”)时针旋转的;

(4)如果小孔变大,它在薄膜上所成的像将变_________。

(5)为了增大蜡烛所成的像,可采取的办法是:____________________________________;

在学习吉他演奏的过程中,小华发现琴弦发出声音的音调高低是受各种因素影响的,他对此进行了研究。经过和同学们讨论,他提出了以下猜想:

猜想一:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的横截面积有关;

猜想二:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的长短有关;

猜想三:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的材料有关。

为了验证上述猜想是否正确,他找到了下表所列9种规格的琴弦,因为音调高低取决于声源振动的频率,于是借来一个能够测量振动频率的仪器进行实验。

| 编号 |

材料 |

长度(cm) |

横截面积(mm2) |

编号 |

材料 |

长度(cm) |

横 截面积(mm2) |

| A |

铜 |

60 |

0.76 |

F |

铜 |

100 |

0.76 |

| B |

铜 |

60 |

0.89 |

G |

钢 |

80 |

1.02 |

| C |

铜 |

60 |

1.02 |

H |

尼龙 |

80 |

1.02 |

| D |

铜 |

80 |

0.76 |

I |

尼龙 |

100 |

1.02 |

| E |

铜 |

100 |

1.02 |

J |

铜 |

1.02 |

(1)小华选用了H、I两根琴弦,是为了研究音调的高低与_________的关系,

(2)小惠想选用三根琴弦来验证音调的高低与琴弦横截面积的关系,应选_________(填写编号)的琴弦。

(3)小华认为:如果想选用三根琴弦来验证音调的高低与琴弦的材料的关系,还要添加一根铜琴弦J,请写出它的长度为________cm。

小明和小华在“测滑轮组机械效率”的实验中,一起组装好如图所示的实验装置,他们分别记下了钩码和弹簧测力计的位置。

(1)小红应该_____________拉动弹簧测力计,使钩码升高,并由弹簧测力计读出拉力为2N,同时小华用刻度尺测出钩码提升的高度为0.1m,以上测量准确无误,其他被测物理量和计算的数据如下表:

| 钩码重(N) |

弹簧测力计提升的高度(m) |

有用功(J) |

总功(J) |

机械效率 |

| 4 |

0.2 |

0.4 |

0.4 |

100% |

(2)小明和小红测得滑轮组的机械效率为100%,他们意识到出现了错误,请你帮助找出原因。

(3)该滑轮组的机械效率实际为__________________

(4)若提升的钩码重增加到6N,则该滑轮组的机械效率将______(选填“变大”、“变小”或“不变”),要提高改滑轮组的机械效率还可以_____________________________