(9分)(1)CH3+、—CH3、CH3—都是重要的有机反应中间体,有关它们的说法正确的是_________________

| A.它们均由甲烷去掉一个氢原子所得 |

| B.它们互为等电子体,碳原子均采取sp2杂化 |

| C.CH3—与NH3、H3O+互为等电子体,几何构型均为三角锥形 |

| D.CH3+中的碳原子采取sp2杂化,所有原子均共面 |

E.两个—CH3或一个CH3+和一个CH3—结合均可得到CH3CH3

(2)锌是一种重要的金属,锌及其化合物有着广泛的应用。

①指出锌在周期表中的位置:第________周期,第________族,属于________区。

②葡萄糖酸锌[CH2OH(CHOH)4COO]2Zn是目前市场上流行的补锌剂。葡萄糖分子中碳原子杂化方式有___________;写出基态Zn原子的电子排布式_____________________________。

某研究性学习小组利用废铜制取CuSO4:

(1) 甲学生进行了下列实验:取含6.4g铜的废铜和10ml 18ml·L-1浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,起到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余。他根据自己所学的化学知识,认为烧瓶中还有较多的硫酸剩余。你认为他的判断是否正确,其理由是:

。 写出相关的化学方程式:。

写出相关的化学方程式:。

(2) 乙同学认为甲设计的实验方案不好,他自己设计的思路是:2Cu+O2==2CuO;CuO+H2SO4

==CuSO4+H2O。对比甲的方案,乙同学的优点是:

。

(3) 丙同学采用向含有废铜屑的热的稀H2SO4中,不断通入空气也能制备CuSO4,请写出相关的化学方程式:。

计算填空:

(1)1mol某金属单质与足量的H2SO4反应,放出1.5molH2(标况下)并转化为具有Ne原子的电子层结构的离子,则该金属在周期表的位置。

(2)(6 分)已知在2L的容器中进行下列可逆反应,各物质的有关数据如下:

_ aA (g)+ bB (g)  2C(g)

2C(g)

起始物质的量(mol): 3 2 0

2s末物质的量浓度(mol/L): 0.9 0.8 0.4

则①a=,b=;

②2S内B的反应速率=。

(3) 1 mol NO2和1mol CO反应生成CO2和NO过程中能量变化示意图,请写出NO2和CO反应的热化学方程式。

(1)某种粒子有1个原子核,核中有8个质子,10个中子,核外有10个电子,该粒子的化学符号(包含质子数、质量数)是。

(2)某分子中有5个原子核,共有10个电子,这种分子的电子式是。

(3)下列变化中,破坏的作用力分别是什么?

食盐加热熔化:;碘升华:。

金属钨用途广泛,主要用于制造硬质或耐高温的合金,以及灯泡的灯丝。高温下,在密闭容器中用

还原

可得到金属钨,其总反应为:

请回答下列问题:

⑴ 上述反应的化学平衡常数表达式为。

⑵ 某温度下反应达平衡时,

与水蒸气的体积比为2:3,则

的平衡转化率为;随温度的升高,

与水蒸气的体积比减小,则该反应为反应(填"吸热"或"放热")。

⑶上述总反应过程大致分为三个阶段,各阶段主要成分与温度的关系如下表所示:

| 温度 |

25℃ ~ 550℃ ~ 600℃ ~ 700℃ |

| 主要成份 |

第一阶段反应的化学方程式为;580℃时,固体物质的主要成分为;假设

完全转化为

,则三个阶段消耗

物质的量之比为。

⑷ 已知:温度过高时,

转变为

;

则

的

。

的

。

⑸ 钨丝灯管中的

在使用过程中缓慢挥发,使灯丝变细,加入

可延长灯管的使用寿命,其工作原理为:

。下列说法正确的有。

。下列说法正确的有。

a.灯管内的

可循环使用

b.

在灯丝上分解,产生的

又沉积在灯丝上

c.

在灯管壁上分解,使灯管的寿命延长

d.温度升高时,

的分解速率加快,

和

的化合速率减慢

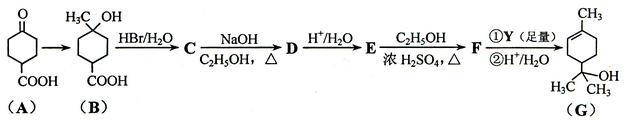

萜品醇可作为消毒剂、抗氧化剂、医药和溶剂。合成a-萜品醇G的路线之一如下:

已知:

请回答下列问题:

⑴

所含官能团的名称是。

⑵

催化氢化得

,写出

在一定条件下聚合反应的化学方程式:。

⑶

的分子式为;写出同时满足下列条件的

的链状同分异构体的结构简式:。

① 核磁共振氢谱有2个吸收峰② 能发生银镜反应

(4)

、

的反应类型分别为、。

⑸

的化学方程式为。

⑹ 试剂

的结构简式为。

⑺ 通过常温下的反应,区别

、

和

的试剂是和。

⑻

与

催化加成得不含手性碳原子(连有4个不同原子或原子团的碳原子叫手性碳原子)的化合物

,写出

的结构简式:。