(18分) 阅读下列材料,回答问题。

材料一 宰相是中国古代最高行政长官的通称。“宰”的意思是主宰,商朝时为管理家务和奴隶之官;周朝有执掌国政的太宰,也有掌贵族家务的家宰、掌管一邑的邑宰,实已为官的通称。相,本为相礼之人,字义有辅佐之意。“宰相”连称始于战国。……当时的所谓宰、相或宰相,地位均相当于丞相。……“宰相”一般只是一个习惯用语,而不是一个正式官名。

材料二 中国帝制时代的政治体制两千多年间似无实质性的重大变化,但在国家权力的运作方式上,却因社会政治经济形势的变化呈现出不同的运作机制。……唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。

——刘后滨《唐代中书门下体制下的三省机构与职权》

材料三 元朝开始,宰相制度便进入衰亡期。元朝开始是一省多相制,后改为两省多相制,又以中书省取代尚书省。明朝从废丞相到实行内阁制,使中国传统社会的中央官制发生了最重要的变革。根据材料一和所学知识,指出先秦时期的“宰相”与秦朝的丞相有何不同。

结合材料二,说明唐代“三省体制”运作方式在当时所产生的主要意义。

根据材料三并结合所学知识,说明元朝以后宰相制度进入衰亡期的主要原因是什么。

阅读下列材料并回答问题。

材料一明清是民间手工业的大发展时期。明中叶以来匠役制度的变化,使自由手工业者的数量扩大。纺织业在丝棉产区成为城乡广为流行的手工业形式。当时,棉纱、棉布的生产仍由城乡家庭手工业来完成。这是因为,在机器在工业出现之前,企业实施规模生产难以控制棉纱、棉布的质量,布商字号为了把握市场、保证信誉、追求利润,放弃最初的加工程序,向农民和城市个体手工业者收购质量合格的棉布初成品,再设法精加工以满足市场消费者的需要。……清代正式废除匠藉制度,民间手工业的发展环境更为宽松,主要手工业产品比明代所有增长,地区性分工更加晃显,形成了一些手工业品比较集中的产区。据统计,明清江南棉花与棉纺织业市镇有52个,蚕桑与丝织市镇有25个。长江中游湖北、湖南、江西三省陶瓷业市镇有25个,造纸业市镇有20个,纺织丝市镇44个。……这一时期,江南地区耕、织分离(北耕南织,特别是在苏南的城市和乡镇,不得不以买来的棉花作为原料),纺、织分离(城乡家庭女红与市、镇染整场、坊分头进行),已经开始。

——据陈锋、张建民主编《中国经济史纲要》

材料二明清时期,江浙市、丝手工业已发展到相当规模,企业数量多,规模较大,产品衣被天下,导致棉花、棉布、生丝、丝织品成为在全国范围内流通的主要大宗商品。江浙是多数大宗商品(茶叶除外)贸易的中心,辐射向全国。即在手工业发展的基础上,以江浙为中心的全国统一市场在19世纪初已经形成。

——据罗肇前《全国统一市场形成于19世纪初——兼论明清手工业和商品经济的发展》

材料三江南是明清时期中国原始工业化(指这一时期已出现了工业革命的某些有利因素)水平最高的地区。在18世纪中期,英国工业革命爆发前夕,江南的原始工业化程度绝不亚于英国,而双方都以轻工业为主,彼此不同之处在于,英国的重工业自16世纪开始便迅速发展,在工业上所占的比重也日渐增加,但这种现象没有在江南出现。其主要原因是重工业需消耗耗大量能源和材料,而轻工业对能源和材料的需求相对较小,对劳动力的依赖却相当高,因此劳动力充足、能源和材料缺乏的江南很自然地便偏重轻工业的发展,注重技巧而不注重机器。但重工业的发展和矿物能源的大量使用,正是工业革命的大前提。

——据梁柏力《被误解的中国》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期我国手工业发展的特点。

(2)结合材料二、三,指出明清时期有利于工业革命的因素。

(3)根据以上材料和所学知识,分析这一时期中国最终未能发生工业革命的原因。

阅读材料,回答下面的问题。

材料一

刘邦接受了皇帝的称号,皇帝之下设三公九卿……地方行政系统仍是郡、县、乡、亭、里。郡有郡守、郡尉等,分掌政治、军事、监察之权。县分大小,万户以上设县令,万户以下设县长。

——樊树志《国史概要》

(1)材料一反映了汉初哪些政治制度?指出其渊源。

材料二

“汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯, 并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(2)依据材料二,说明汉初“矫秦县之失策”的措施及具体内容,结合所学知识指出这一措施导致的后果。

材料三

汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

(3)依据材料三,结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施,并分析其意义。

社会发展既要重视以人为本,又要注重法制建设。阅读下列材料,回答问题。

材料一孔子认为:君子要致力于根本,根本树立了,治国做人的原则就会产生。孝顺父母,敬爱兄长,大概就是仁德根本吧!

(1)据材料指出孔子思想体系的核心,其积极意义何在?

材料二汉文帝的车驾至中渭桥时,突然从桥下窜出一人,把皇帝的御马吓得又叫又跳,文帝大怒,把这人交给廷尉张释之治罪。经审讯查明,此人在桥下躲避皇上车驾,误以为车驾已过,急着回家,没想到惊吓了御马。张释之认为此人是偶然过失,只是违反了“清道令”,判以罚金后释放。

(2)据材料并结合所学知识,指出汉初在立法指导思想上和秦朝的不同之处,汉初这种立法思想产生的原因是什么?

材料三“仆诚赖天之灵,偶有见于良知之学,以为必由此而后天下可得而治。是以每念斯民之陷溺,则为之戚然痛心,忘其身之不肖,而思以此救之。”

——王守仁《王阳明全集》

(3)据材料并结合所学知识,指出王阳明提出的经世济民方案的核心内容,并分析他强调该核心内容的社会政治背景。

材料四黄宗羲以“托古改制”的笔法,肯定“三代之法”是“天下之法”,而批评三代以下之“法”为“一家之法”。他倡导民治、反对封建专制,主张立公法、废私法。……他指责封建法律是一家之法、非法之法。

(4)据材料概括黄宗羲的法制思想,结合所学知识指出其历史影响。

阅读材料,回答问题。

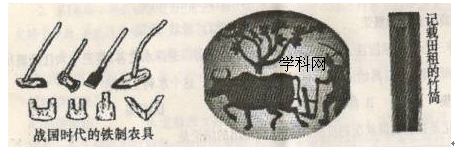

材料一反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

(1)材料反映了春秋战国时期哪些历史史实?

材料二令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业耕织,致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅、臣妾……而集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶、权衡、丈尺。

——《史记·商君列传》

(2)据材料指出商鞅变法的措施,并简评这些措施的历史作用。

(3)指出材料二与材料一两个历史事件之间的内在联系。

材料三统一度量衡是秦朝的重要措施,而《史记·秦始皇本纪》对此只有“一法度衡石丈尺”之语。

秦始皇陵等处出土的秦权铭文载,公元前221年,秦始皇令丞相隗状、王绾“法度量则不壹(一致)嫌疑者,皆明壹之”。

湖北省云梦县睡虎地出土的秦简记载:“县及工室听官为正(校准)衡石……毋过岁壹。”“衡石不正,十六两以上,赀(罚没)官啬夫一甲,不盈十六两到八两,赀一盾。”

——摘编自《睡虎地秦墓竹简》

(4)据材料并结合所学知识,概括指出秦始皇统一度量衡的具体措施。

(5)结合所学知识,简要说明出土文物在历史研究中对文献资料的作用。

阅读下列材料,回答问题。

1914年第一次世界大战爆发,中华民国时期北洋政府交通、财政高级官员,人称“梁二总统”的梁士诒就敏锐地察觉到,这场世界大战是中国改变弱势地位,摆脱受世界强国联合宰割的大好机会,并正确认识到协约国一方在人力物力上的巨大优势,力主中国加入协约国一方。袁世凯先是准备派兵参加欧战,但日本听到风声后由于害怕中国参战后将使战后中国的国际地位大大增强不利日本在华利益,先是外交上极力阻止,不果后竟然使用武力威胁。在日本的蛮横威胁下,梁士诒不得不想出用“劳工参战”的新方法。

在第一次世界大战期间,共有来自包括山东、河北、河南、湖北、江苏、浙江和福建等省14万中国人作为劳工被派往欧洲去做战争勤务。这些“华工兵团”在战争前线挖战壕、修工事,每天报酬仅仅5法郎,并先后有2万多人被德国的炮火炸死在战场上。

协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工“是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务。”美国出版的《中国学生半月刊》则写道:“一战赴法华工乃中国派往世界的信使,他们回国后将成为传播欧洲文明最有利和最有效的桥梁。”同时,他们也把中国的太极拳传到了欧洲。也有人这样评价这些华工:“中国的地位不是外交家在辞令中争来,而是被外国人践踏的华工用血肉之躯争来的。”

请回答:

(1)根据材料,分析梁士诒力主中国加入协约国一方参战的理由。中国参战为何采用“劳工参战”的方式?

(2)根据材料,概括指出第一次世界大战“华工兵团”的特点和作用。