在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”,就会延长鲜花的寿命。下表是1 L“鲜花保鲜剂”中含有的成分,阅读后回答下列问题:

| 成分 |

质量(g) |

摩尔质量(g·mol-1) |

| 蔗糖 |

50.00 |

342 |

| 硫酸钾 |

0.50 |

174 |

| 阿司匹林 |

0.35 |

180 |

| 高锰酸钾 |

0.50 |

158 |

| 硝酸银 |

0.04 |

170 |

(1)下列“鲜花保鲜剂”的成分中,属于非电解质的是________。

A.蔗糖 B.硫酸钾

C.高锰酸钾 D.硝酸银

(2)“鲜花保鲜剂”中K+的物质的量浓度为(阿司匹林中不含K+)_____________mol·L-1。(保留两位有效数字)

(3)配制上述1 L“鲜花保鲜剂”所需的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、________、________。(在横线上填写所缺仪器的名称)

(4)配制过程中,下列操作对配制结果没有影响的是__________。

A.定容时仰视液面

B.容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水

C.容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的NaCl溶液而未洗净

D.定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理

随着科学技术的发展,阿伏加德罗常数的测定手段越来越多,测定精确度也越来越高,现有一种简单可行的测定方法,具体步骤为:

(1)将固体NaCl研细、干燥后,准确称取m g NaCl固体并转移到定容仪器A中。

(2)用滴定管向A仪器中滴加苯,不断振荡,继续加苯至A仪器的刻度线,计算出NaCl固体的体积为V cm3。

①步骤(1)中A仪器最好用__________(仪器名称)。

②步骤(2)中用酸式滴定管好还是碱式滴定管好,__________,理由是______________

________________。

③能否用胶头滴管代替步骤(2)中的滴定管__________;理由是____________________。

④已知NaCl晶体的结构如上图所示,用X射线测得NaCl晶体中靠得最近的Na+与Cl-间的平均距离为a cm,则用上述测定方法测得阿伏加德罗常数Na的表达式为Na=

__________。

优良的有机溶剂对孟烷、耐热型特种高分子功能材料

的合成路线如下:

己知芳香化合物苯环上的氢原子可被卤代烷中的烷基取代。如:

(1)

为芳香烃。

①由

生成对孟烷的反应类型是。

②

与

生成

的化学方程武是。

③

的同系物中相对分子质量最小的物质是。

(2) 1.08g的

与饱和溴水完全反应生成3.45 g白色沉淀。

不能使

的

溶液褪色.

①F的官能团是。

②C的结构简式是。

③反应I的化学方程式是。

(3)下列说法正确的是(选填字母)()

a.

可使酸性高锰放钾溶液褪色 b.

不存在醛类同分异构体

c.

的酸性比

弱 d.

的沸点高于对孟烷

(4)

的核磁共振氢谱有3种峰,其峰面积之比为3:2:1。

与

反应放出

。反应II的化学方程式是。

用

生产某些含氯有机物时会产生副产物

。利用反应

,可实现氯的循环利用。

反应

: 4

+

2

+2

2

+2

(1)已知:i 反应

中, 4

被氧化,放出115.6

的热量。

ii

①

的电子式是.

②反应

的热化学方程式是。

③断开1

键与断开1

键所需能量相差约为

中

键比

中

键(填"强"或"弱")。

(2)对于反应

,下图是4种投料比[

,分别为1:1、2:1、4:1、6:1]下,反应温度对

平衡转化率影响的曲线。

①曲线

对应的投料比是.

②当曲线

、

、

对应的投料比达到相同的

平衡转化率时,对应的反应温度与投料比的关系是.

⑧投料比为2:1、温度为400

时,平衡混合气中

的物质的量分数是.

直接排放含

的烟气会形成酸雨,危害环境。利用钠碱循环法可脱除烟气中的

,

(1)用化学方程式表示

形成硫酸型酸雨的反应:。

(2)在钠碱循环法中,

溶液作为吸收液,可由

溶液吸收

制得,该反应的离子方程式是

(3)吸收液吸收

的过程中,

随

变化关系如下表:

| 91:9 |

1:1 |

1:91 |

|

| 8.2 |

7.2 |

6.2 |

①上表判断

溶液显性,用化学平衡原理解释:

②当吸收液呈中性时,溶液中离子浓度关系正确的是(选填字母):

a.

,

b.

c.

(4)当吸收液的

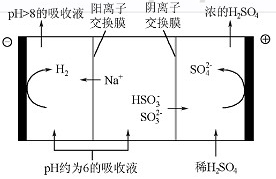

降至约为6时,需送至电解槽再生。再生示意图如下:

①

在阳极放电的电极反应式是。

②当阴极室中溶液

升至8以上时,吸收液再生并循环利用。简述再生原理:

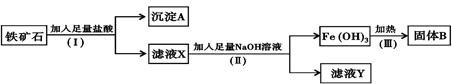

某化学兴趣小组用铁矿石(主要成分为Fe2O3,还有SiO2、A12O 3等杂质)提取Fe2O3。操作讨程如下:

(1)(I)和(Ⅱ)步骤中分离溶液和沉淀的操作名称是;

(2)沉淀A中主要含有,固体B是;

(3)滤液Y中的阴离子除OH-、Cl-外,还有;

(4)写出(Ⅱ)步骤中生成Fe(OH)3的离子方程式。