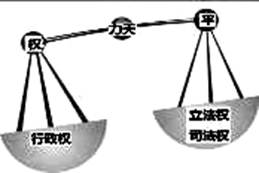

如图,小明根据美国宪法分权与制衡原则设计了如下示意图。下列对该图的看法最合理的是

| A.正确,体现了美国政府将国家权力分割为立法、行政、司法三大权力 |

| B.正确,反映了任何一项权力都要受到另外两项权力的制约 |

| C.错误,违背了任何一项权力都不允许在权力的天平上大于另外两项权力的原则 |

| D.错误,国家的权力中心是国会,立法权应大于行政权和司法权 |

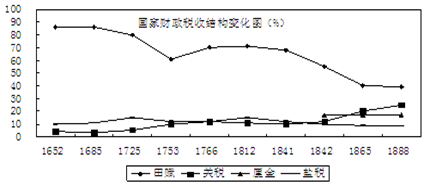

下图为清朝顺治九年(1652)——光绪十四年 (1888)国家财政税收结构变化图表(据申学锋《清史研究·清代财政收入规模与结构变化述论》编制)。由此可以推知清朝在此期间( )

| A.经济结构与社会变动促使税收结构变化 |

| B.税收总量持续下降表明国力正逐渐衰落 |

| C.农民运动迫使政府放弃了财税传统模式 |

| D.外交政策调整使商业税收得以持续增长 |

美国历史学家包弼德在《唐宋转型的反思——以思想的变化为主》中认为宋代标志了中国历史现代性的开端,但同时也出现了逆现代性的因素。以下属于宋代“逆现代性”的是()

| A.跻身仕途的平民取代了门阀家族,成为社会的领导阶层 |

| B.佛道的虚无和消极让位于儒家思想的积极、理性和乐观 |

| C.士族政治领袖所提供的对王室权威的制衡丧失 |

| D.商业对国家的财政政策至关重要,政府稳步提高货币的供给 |

南宋时,民间有“苏湖熟,天下足”的谚语,到了明清时期,“湖广熟,天下足”“买不尽松江布,收不尽魏塘纱”的谚语十分流行。这一变化反映的实质问题是( )

| A.江浙一带的农业开始转型 |

| B.经济重心已经转向湖广 |

| C.太湖流域取代江浙成为全国粮食主产区 |

| D.江浙地区经济发展日趋缓慢 |

在《清明上河图》中可以看到汴京街道上有少量“正店”,即获得了政府特许酿酒权的酒店,其余则有众多“脚店”,他们需要从正店买酒。据记载,当时汴京有七十二家正店,脚店则有成百上千。据此史料可以推断出( )

| A.北宋的餐饮行业受政府的有效管理 |

| B.专卖制度是北宋政府的增收途径 |

| C.脚店的规模和经营水平都不及正店 |

| D.饮酒之风在北宋发展得日益壮大 |

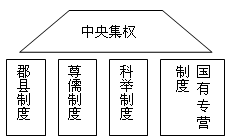

有学者认为,中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度而展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”。这四根“支柱”对于中央集权的作用不包括 ()

| A.郡县制度:实现了中央对地方政权直接有效的控制 |

| B.尊儒制度:使儒家思想上升为官方哲学 |

| C.科举制度:把选拔人才和任命官吏的权力收归中央 |

| D.国有专营制度:有效控制国家重要资源,保证中央财政收入 |