阅读材料,完成下列要求

材料一 鸦片战争爆发后,出于策略的需要,领判权这项由来已久的侵略要求在英国对华总战略中并未列入首要的解决目标。但是,在英方暂时放弃的情况下,中国的涉外司法权问题却由清朝官员率先提出主动出让,目的是想尽快摆脱涉外纠纷的麻烦。1842年9月1日,也就是《南京条约》签字后的第三天,钦差大臣耆英、伊里布,两江总督牛鉴联名向英国全权大臣璞鼎查发出照会,开列中方希望就《南京条约》未竟事宜继续善后交涉的12项内容,其中第8条“此后英国商民如有与内地民人交涉事件,应明定章程,英商由英国办理,内民由内地惩办”,对领判权的缘起、内容、危害,耆英等是不甚了了的,他们才会出卖国家重大利权而不自觉。1843年8月18日,军机处审定《五口通商章程》,对某些条款表示不同意见,对领判权条款却一致认为“通商之务,贵在息争”,如此可以“免致小事酿成大案”。

—— 选自郭卫东《转折——以早期中英关系和南京条约为考察中心》

材料二 恭亲王,私下里很急切地想知道国际法。通过美国公使蒲安臣的善意帮助,丁韪良的译本于1864年呈递到总理衙门。新任普鲁士公使李福斯(Yon Rehfues)于1864年春乘一艘战舰抵达中国,他在大沽口外发现有三艘丹麦商船,由于其时普鲁士正舆丹麦在欧洲交战,李福斯便立即下令捕捉这三艘商船当作战利品。恭亲王依仗新获得的国际法知识,抗议这种将欧洲的争端扩大到中国和在中国的“内水”这是中文表示领海的用词)捕捉船只的行径。恭亲王拒绝在普国公使表示悔改前接纳该公使,并申饬他以如此不得体的方式开始他的使命。处境尴尬的李福斯释放了这三艘商船,并支付了1,500美元的赔偿金。恭亲王验证了丁韪良译本的有用价值,他散发了三百本译本给各省当局。

——徐中约《中国近代史》

材料三 中国代表团申明,山东是孔孟的出生地,属于中国的圣地,而且自从1917年中国参战和废除所有对德条约时,日本所声称的继承自德国的权利就不复存在了。还有,在1898年有关胶州湾的协议的第五款规定“德国应许永远不转租他国”。同样,二十一条也是无效的,因为条款从来未得中国国会批准。再者,中国从1917年参战后,地位有了很大变化,从中立国变为交战国,这样就有资格援引国际法中的“情势不变” 的原则,废除二十一条。作为反驳,日本代表团平静地公开了1918年舆北京的秘密协议,指出中国参战后已“欣然同意”山东问题。中国的争论决不会改变这个事实,山东的命运木已成舟。1919年4月28日,和会支持日本的立场,裁决了山东问题。

——徐中约《中国近代史》

材料四 1942年1月,全世界26个国家在华盛顿发表了反对法西斯侵略的共同宣言——《联合国家宣言》,该宣言保证缔约各国互相合作,竭尽人力物力,打败德意日及其附庸国,不得单独停战媾和。签署这个宣言时,中国作为四大国之一,居于领衔地位;1943年8月在有中国代表参加的魁北克会议上,通过了《四强宣言》草案,该草案正式确立了中国为四大强国之一;在德黑兰召开的“三巨头”会议上,讨论了成立联合国组织的问题,认为美英苏中四国应成为战后和平的四大支柱;1945年2月美英苏三国首脑在雅尔塔签署的会议公报确定了联合国大会召开的时间,并邀请中国和法国(当时还是临时政府)同三大国一起作为联合国的发起国。

——选自殷丽萍《抗战时期中国国际地位的提高及其原因》《江西师范大学学报:哲社版》(南昌)1995年03期

(1)比较材料一和材料二,中国在办理外交上有何不同?

(2)根据材料三,概括在巴黎和会上中国外交代表团提出“解决山东问题”的理由有何特点?结合所学指出山东问题的结果说明了什么?

(3)据材料四并结合所学知识,指出中国的国际地位有何变化并分析原因。10分

在历史发展进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(1)宋代以来,市民群体有较大发展,主要原因是什么?明清时期市民群体的形成,给小说创作和思想领域带来了哪些共同的具有时代特色的变化?

(2)近代中国留学生群体对中国历史进程产生了重要影响,结合所学知识,分析20世纪初为何日本成为中国人留学的主要目的地?

(3)结合20世纪20年代左右的史实,推断这些留学生可能如何影响对中国的历史进程?

(4)近代以来,各国推动近代化的领导力量是哪一群体?分析二战后主要由专业人员、技术人员、管理人员、办公职员、销售人员构成的新中产阶级崛起的原因及积极意义?

教育的发展变迁,推动时代和社会进步,同时又受到时代的影响的制约.阅读材料,回答问题。

材料一:徽州是程朱理学的故乡,明清时期随着徽商的崛起,徽州宗族办学热情的高涨,书院教育远胜于前。……徽州宗族书院较之其他书院平民教育的功能更加明显。休宁《茗州吴氏家典》记载:“族内子弟有器宇不凡,资禀聪慧而无力从师者,当收而教之。或附之家塾,或助以膏火(注:指学费),培植得一个两个好人作将来楷模。”

——安徽师范大学张晓婧《论明清徽州书院的社会功能》

材料二:1881和1882年,法国总理兼教育部长费里提出两项教育法案。第一项法案于1881年6月通过,规定母亲学校(幼儿园)和公立小学一律免收学费。第二项法案于1882年3月通过,规定对6—13岁的所有儿童实施强迫的、义务的初等教育,……对不送孩子入学的父母处以罚款、监禁等处分。

——刘新科《国外教育发展史纲》

材料三:1947年中国高等院校中政法系科的在校生占大学在校学生总数的24%,到了1952年这一比例下降到2%。1946年,工科学生仅占在校生总数的18.9%,1952年达到35.4%,为各科学生之首。调整产生了许多专业工学院,例如四大工学院。

——陈辉《1952年中国高等院校的院系调整──“以苏联为师”的后果》等

(1)据材料一概括徽州宗族书院平民教育功能加强的表现及原因。

(2)与材料一相比,材料二在教育平民化方面出现了哪些新的特点。分析出现这些新特点的有利政治经济因素?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出1952年院系调整的主要特点,分析这次高等教育院系调整的影响。

阅读以下材料,回答问题。

材料一 英国的战略家富勒说:1588年西班牙舰队的失败就好像一个耳语一样,把帝国的秘密送进了英国人的耳朵,那就是在一个商业的时代,赢得海洋要比赢得陆地更为有利。

——戴旭《海权决定大国兴衰》

材料二 中国兵船甚少,岂能往堵敌国海口?上策固办不到,欲其自守,亦非易言。自奉天至广东,沿海延袤万里,口岸林立,若必处处宿以重兵,所费浩繁,力既不给,势必大溃。惟有分别缓急,择尤为紧要之处,如直隶之大沽、北塘、山海关一带,系京畿门户,是为至要;江苏吴淞至江阴一带,系长江门户,是为次要。盖京畿为天下根本,长江为财赋奥区,但能守此最要、次要地方,其余各省海口边疆略有布置,即有挫失,于大局尚无甚碍。

——李鸿章《李文忠公全书•奏稿》卷二十四

(1)结合材料和所学知识,分别概括中英两国海权思想产生的历史背景和目的。(8分)

(2)中英两国海权思想的实践在19世纪产生了怎样截然不同的结果?试分析其原因。(12分)

中共十八大报告把生态文明建设放在突出地位,提出“我们一定要更加自觉地珍爱自然,更加积极地保护生态,努力走向社会主义生态文明新时代”。建设生态文明,需借鉴历史经验教训。阅读材料,回答问题。

材料一 工业化时期,英国城市环境问题主要表现为:极其恶劣的居住环境,不容忽视的大气污染,日益严峻的河流污染,这些对英国社会造成持久而深远的危害。城市环境问题的产生,除了受工业化时期的技术制约以外,还与当时人们对环境污染的漠视态度以及“自由放任”的工业化模式有关。

——刘金源《工业化时期英国城市环境问题及其成因》

材料二 1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系。工人阶级提出了改善自己生活条件的要求,并将此作为自己的基本权利。值得注意的是,在工人阶级的这些要求中,实际上也包括改善公共卫生条件、消除环境污染等内容……。英国公共卫生体系的创立者查德威克,在1842年发表了调查报告《英国劳动人口卫生状况》,用大量事实说明了环境污染造成的疾病流行,并提出了一系列对策。他们锲而不舍的努力,换来了环境的改善,使人们重新获得享有良好环境的权利。

——李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

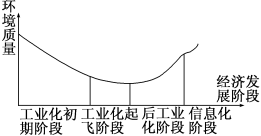

材料三 下图显示了工业化以来世界经济发展与环境质量之间的关系。

注:从18世纪后期到19世纪末,是工业化初期阶段;从19世纪末到20世纪中期,是工业化起飞阶段;从20世纪中期到20世纪末,是以高技术产业为主的后工业化阶段;20世纪末至今,是信息化阶段。

(1)英国在工业化时期出现了严重的城市环境问题,据材料一分析其出现的原因。(6分)

(2)据材料二,概括英国治理生态环境的措施。(4分)

(3)据材料三,说明工业化以来环境质量变化的趋势,并分析造成这一变化趋势的原因。(8分)

(4)综合上述材料,在城市发展和环境保护方面对当今中国有何启示?(2分)

发展农业需因地制宜,亦需科技创新。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国古代农业科技成绩(部分)

| 时期 |

内容 |

备注 |

| 春秋战国 |

牛耕、铁农具 |

|

| 都江堰、郑国渠 |

||

| 测知二十四节气 |

有利于安排农事 |

|

| 秦汉 |

耧车 |

提高播种效率 |

| 选种、育秧 |

提高产量的重要途径 |

|

| 魏晋南北朝 |

翻车 |

|

| 《齐民要术》 |

||

| 隋唐 |

筒车、曲辕犁 |

|

| 宋元 |

踏犁 |

由人力操作,弥补耕牛的不足 |

| 《农桑辑要》 |

元朝政府研发的农业指导用书 |

|

| 《十二气历》 |

||

| 明清 |

《农政全书》 |

材料二 (王景)迁庐江太守。先是百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。

是岁,牛疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。——摘自《后汉书》卷七十六、卷三

材料三 中国掌握了某些基本的生活艺术时,西方仍然对此浑然不知。就如中国的农民,欧洲使用木制农具时,他们已经用铁犁耕田。而当欧洲也使用铁制农具时,他们仍在使用铁制农具。中国人把一种经济体制和社会结构运用到很高的水平,却没想到要改善和替代它……打破这种平衡的是大工业的兴起……

——H. R.托尼《中国的土地和劳工》

(1)精耕细作是中国古代农业的显著特点。根据材料一概括这一特点表现在哪些方面?结合所学知识分析形成这一特点的主要原因。(4分)

(2)依据材料二概括中国农业经济的特征。(8分)

(3)材料三中“经济体制”指什么?“大工业”“打破这种平衡”给中国社会政治带来了哪些影响?(2分)