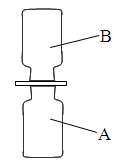

化学课上老师表演了一个小魔术——“无中生有”:相同条件下,向A、B两个体积相同的集气瓶中分别充满无色干燥的硫化氢(H2S)气体和二氧化硫气体。如图所示,抽开毛玻璃片,瓶口对紧,颠倒几次,使两种气体充分混合。一会儿,观察到两瓶内壁附着淡黄色固体颗粒,同时瓶壁上有小水珠出现。请根据现象回答下列问题:

(1)上述反应的化学方程式为_________________.

(2)如果这两个瓶子是质地较软的塑料瓶,会观察到 ,原因是_______。

(3)已知:相同条件下,相等体积的气体所含的分子数目相等。反应完毕,瓶中剩余的气体为____________(填化学式)。

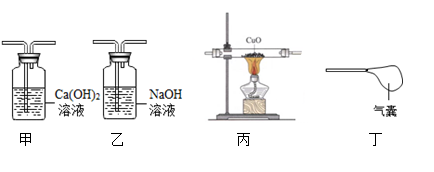

某化学小组的同学利用混有少量CO2的CO气体还原氧化铜,并验证反应后的气体产物。实验室现有如图所示实验装置(可重复使用)。

(1)丙装置内发生反应的化学方程式是,现象是,该实验证明一氧化碳气体具有的化学性质是,该反应中氧化剂是。

(2)证明一氧化碳存在的另一个现象是,气囊的作用是。

(3)综合考虑之后你认为要完成该实验探究,相关装置的连接顺序应该是 。

乙炔(C2H2)气体和氧气反应能产生高温火焰,工人师傅常用氧炔焰切割或焊接金属。乙炔由碳化钙(块状固体,化学式为CaC2)与水反应生成,同时生成一种白色固体。

【提出问题】白色固体是什么物质?

【做出猜想】小明经过思考认为有以下几种可能:

猜想一:CaO;猜想二:;猜想三:Ca(OH)2。

他的依据是。

【交流反思】经过同学们交流讨论,认为猜想一不成立。否定猜想一的理由是:。

【进行实验】

| 实验操作 |

实验现象 |

结论 |

|

| 实验一 |

取样于试管中, 滴加稀盐酸 |

猜想二:不成立 |

|

| 实验二 |

猜想三:成立 |

【实验结论】白色固体是Ca(OH)2。写出碳化钙与水反应制取乙炔的化学方程式。

小雪同学想制作“叶脉书签”,需要50g质量分数为10%的氢氧化钠溶液。请回答下列问题:

(1)若用氢氧化钠固体配制,需称取氢氧化钠g。

(2)配制溶液时,下列说法不正确的是。

| A.实验步骤是计算、称量(量取)、溶解、装瓶 |

| B.用10mL量筒量取所需水的体积 |

| C.用玻璃棒搅拌,加快固体溶解的速度 |

| D.实验中用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管 |

(3)在用量筒量取所需水的过程中,小明俯视读数,这样配得的溶液浓度会(填“偏低”、“偏高”或“无所谓”)。

(4)配制好溶液后要装瓶贴标签,请填写如图标签。

实验室常用下列装置制取气体,请你根据所学知识回答下列问题。

(1)写出所指仪器名称:a;b。

(2)以上装置图中共有两处明显错误,请改正:

Ⅰ;Ⅱ。

(3)写出实验室选用A和E装置制取氧气的化学方程式,该反应类型。

下列有关实验操作错误的是(填序号)。

Ⅰ.气密性检查:用手握紧试管,观察到水中导气管有气泡冒出,说明装置不漏气

Ⅱ.加热:直接用酒精灯的焰心对准药品所在位置加热

Ⅲ.收集气体:当导管口刚有气泡冒出时立即收集

Ⅳ.停止加热:先把导管移出水面,再熄灭酒精灯

(4)装置B中小试管的作用是;若装置B中反应剧烈,从实验安全角度考虑,不宜采取的措施有(填序号)。

Ⅰ.用容积较小的锥形瓶

Ⅱ.减慢液体滴加速度

Ⅲ.加热反应物

Ⅳ.降低液体反应物浓度

B装置还可以验证二氧化碳的化学性质,请完成下表中的内容:

| 仪器名称 |

长颈漏斗 |

小试管 |

锥形瓶 |

| 装置内的药品 |

大理石 |

||

| 用化学方程式表示相关性质 |

草酸(H2C2O4)是一种有机物,在受热条件下分解生成水和另外二种氧化物。某校兴趣小组对此展开探究:

(1)常用试剂检验生成物中是否含有水。

(2)对分解产物中的另外二种氧化物进行假设和验证:(图中固定试管的仪器已略去)

| 假设 |

实验 |

现象 |

结论 |

| 假设一: 生成物中有二氧化碳 |

将生成的气体通入澄清的石灰水 |

现象是 |

生成物中含有二氧化碳。 |

| 假设二: 生成物中有一氧化碳 |

用下图装置进行实验 |

A中的现象是 |

生成物中含有一氧化碳。写出A中的反应化学方程式是 |

(3)下表是根据“假设二”设计的甲、乙两套实验方案,请指出它们各自的不足之处

| 方案 |

步骤 |

不足 |

| 方案甲 |

先通一氧化碳,再点燃酒精灯 |

|

| 方案乙 |

先点燃酒精灯,再通一氧化碳 |

查阅资料后同学们改进实验装置如图所示:

该实验过程中装置C的作用是