人类政治文明的发展史说明,世界上并不存在唯一的、普遍适用的和绝对的民主模式。其实自古以来,各国政治发展史中都出现过典型的各具特色的政治模式。读图后结合所举知识回答问题:

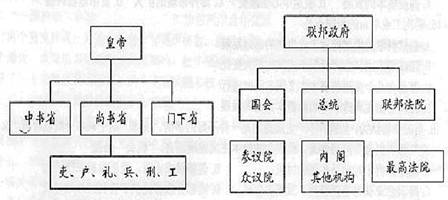

图1 政府机构示意图 图2 联邦政府机构示意图

(1)图1中三省的职能各是什么?(3分)这一制度创设有何意义? (4分)

(2)图2中联邦政府机构的总统是怎样产生的?当今英国的国家元首是国王,美国的国家元首是总统,根据所学知识指出两者在产生方式、任职期限、行政权力上有何不同?

(3)这两种政治模式在形式上有何共同点?(2分)在本质上上是否相同?请说明理由。 (4分)

民族资本主义经济在近代中国发挥过重要作用,新中国成立后被逐步改造为社会主义公有制经济。据此完成下列问题:

(1)19世纪六七十年代,,一些新式企业在沿海地区出现,中国民族资本主义产生了,列举有哪些新式企业?新式企业的出现有何重要意义?

(2)辛亥革命后,刺激民族资产阶级投资新式工业的社会思潮是什么?民族资本主义的进一步发展的客观原因是什么?

国民党统治后期,民族工业陷入哪些困境?

(4)新中国成立后,通过怎样的方式对民族资本主义进行社会主义改造?

经济体制与经济发展规划往往影响着一个国家经济发展的态势。

阅读下列材料:

材料一 第一个五年计划以一百五十六个建设项目为中心……主要是能源(煤炭、电力、石油)、原材料(钢铁、有色金属、基本化学工业)、机器制造(重型机床、汽车、飞机、船舶)等空白和薄弱的工业。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

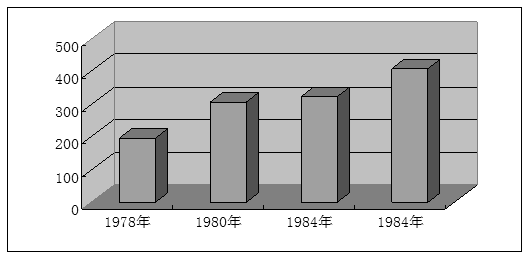

材料二 1978—1984年粮食产量统计柱状图(单位:百万吨)

——据徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很大……有的同志担心,这样会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要的。

——邓小平《关于农村政策问题》(1985年5月31日)

材料三:邓小平说:“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口”结合自己所学知识,回答下列问题。

请回答:

据材料一概括我国“一五”计划的特点。“一五”时期的工业化建设对国民经济有何推动作用?

据材料二归纳1978—1987年中国农业经济呈现的态势,导致这一态势的政策因素是什么?

(3)材料二中所述的“包产到户”政策最先在哪两个省份实行?为什么说“这种担心是不必要的”?

(4)我国实行“改革开放”政策是在哪次会议上做出决定的?“特区是个窗口”,请说出我国较早实行对外开放的 “窗口”。

阅读下列材料:

材料一是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功以长生,此圣人之制也。

——《吕氏春秋·上农》

材料二 今背本而趋末,…是天下之大残也;…今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

——贾谊《论积贮疏》

材料三 苏州东城比户习织,“专其业者不啻万家”,大多“雇人工织”,按件计酬。

──清《长洲县志》

材料四 我们村里有一个老婆婆,年纪已经七十多了。她天天纺棉,每天纺成几两棉纱。她很少停手的时候。到了晚上,我们还听见她那纺车摇动的声音。有一回,她对我们说:“我年轻时候,纺纱织布,利息(收益)倒不少。到了现在,厂里出的纱和布,又细又好,价钱又便宜。还有外国运来的纱和布,大乡小镇都有得卖。我的利息就远不如从前了。”她一边说,一边仍旧摇动着她的纺车。

请回答:

(1)材料一反映的中国传统农业社会生产的基本模式是什么?主要特点是什么?这种生 产模式最早产生于何时?

(2) 据材料二分析,统治者采取了怎样的经济政策?(1分)统治者目的是什么?

(3)材料三材料三反映出手工业部门出现了什么新的变化?结合所学知识回答, 这种新的经济发展缓慢的根本原因是什么?

(4)根据材料四 ,结合所学知识,概述近代中国传统经济瓦解的经济因素。

近现代中国人民经历了革命和建设道路的艰苦探索。阅读下列材料:

材料一在中国近现代历史上,先进的中国人为探索救国救民的革命和建设道路而前仆后继,先后走过了“日本人的路”、“美国人的路”、“苏俄人的革命道路”、“自己的革命道路”、“苏联的建设道路”、“有中国特色的社会主义建设道路”。

材料二从第一个五年计划到“十一五”规划,富国强民的梦未变,远征不畏坎坷的决心未变。变化的是对经济社会发展规律认识的不断深化,是我们党执政治国方略的日益完善,是综合国力的显著增强,是民众生活的巨大改善。下面是中国青年报特别报道——《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

“一五”(1953-1957):工业增速超英赶美

“二五”(1958-1962):大跃进大倒退

“六五”(1981-1985):走向改革开放

“七五”(1986-1990):改革闯关治理整顿

“八五”(1991-1995):小平南巡改革潮涌

“九五”(1996-2000):宏观调控经济软着陆

“十五”(2001-2005):指令计划退场市场配置资源

“十一五”(2006-2010):改革开放坚定不移

请回答:

(1)材料一中“苏联的建设道路”和“有中国特色的社会主义建设道路”分别指的是什么?从两者给中国带来的影响中,你得到最重要的启示是什么?

(2)我国通过“一五”计划建设,工业方面有什么重要改观?列举这期间我国建成投产的两个大型企业的名称。

(3) “六五”期间,我国农村经济体制改革采取的主要形式是什么?城市经济体制改革紧抓的中心环节是什么?

(4)“八五”期间,邓小平发表南方谈话。南方谈话从理论上主要解决了哪一根本问题?此后,我国提出了怎样的经济体制改革目标?

中国民族资本主义工业在中国近代化进程中留下了自己的印迹。阅读下列材料

材料一英、美、日三国对华贸易变化表(增长率)

| 国家 |

1895年 |

1899年 |

1913年 |

1918年 |

1921年 |

| 英国 |

11.7% |

11.4% |

8.5% |

11.8 |

|

| 美国 |

9.5% |

7.6% |

12.8% |

17.3 |

|

| 日本 |

3% |

11.5% |

19.5% |

38% |

25% |

材料二观察下列图表:

材料三中国民族资本主义产生于中国半殖民地半封建化过程中,受到外国资本主义、本国封建势力和官僚资本主义的压迫,是推动中国近代化进程的重要进步力量之一。作为近代中国新的生产方式,它的产生和发展推动了中国经济社会的发展,在一定程度上对外国经济侵略起到了抵制作用,它还为近代中国的思想解放(如君主立宪思想、民主共和思想、新文化运动等)奠定了物质基础,民族资产阶级也成为近代中国民主革命的重要力量,推动了近代中国民主革命的发展。

——卢新建主编:《新课程高中教师手册·历史》

请回答:

(1)据材料一指出英、美、日三国在20世纪初期对华贸易状况。结合所学知识分析出现这种状况的原因是什么?(3分)

(2)根据材料二概括指出近代中国民族资本主义发展的特点。简要指出“初步发展”和“日益萎缩”两个阶段的影响其发展的主要原因。

(3)根据材料三简要探讨民族资本主义工业在中国近代化进程中的地位和作用。