2004年12月26日印度尼西亚苏门答腊岛附近海域,发生里氏8.9级强烈地震,并引发海啸.海啸给东南亚,非洲等国家带来史无前例的灾害,预计造成15万人死亡.回答题.下列关于地震的说法正确的是 ( )

| A.地震烈度与震级有关.此次地震震级大,烈度一定也大,所以破坏性大 |

| B.这些地区的房屋结构不结实,是造成损失大的主要原因 |

| C.地震烈度与震源深度有关,此次地震震源深度太浅,加之引起巨大的海啸,造成的破坏大 |

| D.夜里发生地震,所以破坏大 |

本地区是地震多发区,是由于 ( )

| A.地处亚欧板块和非洲板块的交界处 |

| B.地处亚欧板块,太平洋板块和印度洋板块的交界处 |

| C.该地区为板块与板块的张裂区 |

| D.该处的地形是在中生代形成的 |

下列关于海啸的说法正确的是 ( )

| A.海啸是海水的定期涨落现象 |

| B.海啸是海底地震,火山喷发或海沟侧崩塌等引起海底剧烈的地壳变动,造成大片水域突然上升或下降从而引起的海洋巨浪 |

| C.月球与太阳的引力是引起海啸的原动力 |

| D.地震与海啸同时影响某一地点,很难准确预报 |

下图是某跨国企业产品在A.B.C.D四国的产量与消费量比值变化示意图,读图回答下题。

关于该企业的叙述,正确的是()

A.该企业在D国设厂的主要原因是该国技术力量雄厚

B.该企业在A国始终保持对该产品的出口

C.该企业给予B.D两国工人相同的工资

D.该企业的产品在C国经历了“进口—出口—进口”的过程最适宜成为该企业开设新的生产工厂的国家是()

| A.马来西亚 | B.利比亚 | C.沙特阿拉伯 | D.意大利 |

2011年10月20日卡扎菲身亡,这标志着利比亚局势进入一个新的阶段,结合利比亚区域图完成下题。

下列关于利比亚地理环境的说法,不正确的是()

| A.地形以高原为主,平原狭小,地势南高北低 |

| B.全国大部分地区是地中海气候,冬季多雨夏季干燥 |

| C.境内石油资源丰富,地下水资源分布广 |

| D.河流多为时令河,且多为干谷 |

下列关于利比亚战后经济发展方向的叙述,不可取的是()

| A.改变单一依赖石油生产和出口的产业结构,大力发展加工工业和制造业 |

| B.调整产业结构,大力发展旅游业和服务业等第三产业 |

| C.利用临近海洋的优势,建立现代海洋交通枢纽 |

| D.适当开发利用水资源,加速现代农业发展 |

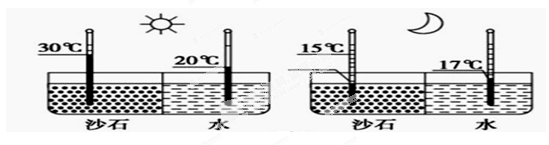

下图为淮南某学校地理兴趣小组为验证地理原理而设计的实验流程图,据此回答小题。

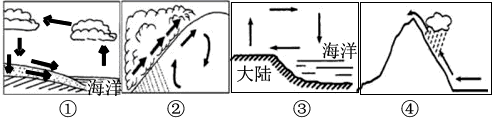

下图中所示地理现象的成因与上述实验原理相同的是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

关于上图的叙述,正确的是()

| A.①图所示过程过程对地表形态的影响较小 |

| B.②图过境时会造成我国大面积的降温 |

| C.③图反映了冬季风的成因 |

| D.④图反映了台湾岛东部降水的主要成因 |

下图为发达地区与欠发达地区关系示意图。读图,回答题。

图中箭头所示的生产要素及其流动方向,符合区际关系的是

①为资金 ②为技术 ③为劳动力 ④为原料

| A.①③ | B.②④ | C.①② | D.③④ |

关于两区域间产业转移的叙述,正确的是

①欠发达地区应全面承接发达地区的产业转移,以促进区域发展

②发达地区应将高新技术产业转移到欠发达地区,以降低生产成本

③发达地区向欠发达地区逐步转移第二产业,有利于两区域的产业结构优化

④发达地区向欠发达地区转移劳动密集型产业,有利于促进欠发达地区城市化

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |

读不同国家产业变化过程的示意图,回答题。

由图可知

| A.Ⅰ类国家工业发展早,科技水平高 |

| B.在产业转移过程中Ⅱ、Ⅲ类国家处于有利地位 |

| C.Ⅱ、Ⅲ类国家产业升级速度取决于Ⅰ类国家 |

| D.产业转移是产业升级的主要动力 |

我国在产业调整中应

| A.加快乙类产业的引进,推进工业化进程 |

| B.加快有知识产权的高新技术产业的发展 |

| C.与Ⅰ类国家分工合作,集中发展甲、乙两类产业 |

| D.只接纳高新技术产业的转移 |