19世纪中期在欧洲兴起了一股进步的社会潮流。该潮流的一份重要纲领于1906年被节译成中文。与原文相比,译文更赋诗意,少了些激烈的语气。文中最后有“嘻来,各地之平民,其安可以不奋也”之句。此句原意最有可能是( )

| A.四海之内皆兄弟 | B.天下兴亡匹夫有责 |

| C.全世界无产者联合起来 | D.法律面前人人平等 |

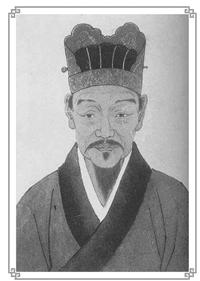

李贽著有《焚书》《藏书》等多种著作。《焚书》的起名是他认为将来这些著作肯定会遭到焚毁。《藏书》的命名则是由于他这部书“颠倒千万世之是非”,见解“与世不相入”,只能“藏之后世”。李贽通过这些著作( )

| A.大胆地向正统思想发出挑战 | B.大力宣扬道家思想 |

| C.大力宣扬程朱理学观点 | D.对佛家学说提出质疑 |

五四运动时期,进步的思想家把李贽当作反孔的先驱。冯元仲称赞他“手辟洪蒙破混茫,浪翻古今是非场。通身是胆通身识,死后名多道益彰”。以下观点哪一项最有可能是他的主张( )

| A.民为贵,社稷次之,君为轻 | B.虽孔夫子亦庸众人类也 |

| C.保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣 | D.饿死事小,失节事大 |

明清之际,产生了冲破传统儒学思想束缚的“异端”思想,其社会原因包括( )

①商品经济的进一步发展②欧美民主、自由思想的传入

③封建专制统治极端腐败④社会阶级矛盾非常尖锐

| A.①②③ | B.①③④ | C.②③④ | D.①②④ |

唐诗“慢束罗裙半露胸”、“绮罗纤缕见肌肤”,描写了唐朝服饰的艳丽奢华和开放。但宋朝时的服饰却简洁质朴,女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静。唐宋服饰的演变,反映了人们审美观的变化,此种审美观的转变主要是由于

| A.封建经济的迟缓 | B.专制集权的巩固 |

| C.程朱理学的盛行 | D.审美意识的进步 |

某学者认为:辛亥革命还只是在微弱的共和思想光环下的五朝更替。关键不在于辛亥革命所采取的理论体系,而是应该重新估价中国社会生活的实际发展速度。根据现在的研究,明治维新前,日本明知以前资本主义发展水平以及国民的识字率都高于中国。该学着意在说明( )

| A.辛亥革命前民族资本主义发展程度不高 |

| B.孙中山的三民主义思想存在缺 |

| C.当时中国缺乏资产阶级改革的条件 |

| D.辛亥革命实际没有推动社会重大进步 |