面对英美等国的封锁社会主义国家经济的情况,苏联采取的相应的措施是

| A.扶助各国建立无产阶级政权 | B.加强对东欧各国的政治控制 |

| C.建立经济互助委员会 | D.建立华沙条约组织 |

下面漫画所提供的信息,主要揭示了《南京条约》的签订( )

| A.是英国为打开中国市场而签订的 |

| B.是英国侵略中国的不平等条约 |

| C.清政府是一个卖国求荣的政权 |

| D.使中国社会开始沦为半殖民地社会 |

1880年,薛福成写道:“中国立约之初,有视若寻常而贻害于无穷者,大要有二:一则曰,一国获利各国均沾也。……一则曰,洋人居中国不归中国官管理也”。在他看来,对近代中国“贻害于无穷”的有( )

①开口通商 ②协定关税 ③片面最惠国待遇 ④领事裁判权

| A.①② | B.③④ |

| C.①③ | D.②④ |

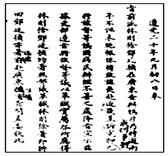

下图是道光帝裁撤林则徐的诏书,下列对此表述正确的是( )

①是为了维护清王朝的统治 ②反映了道光帝的软弱无能 ③林则徐对抗朝廷 ④推行妥协投降的政策

| A.①②③ | B.①②④ |

| C.②③④ | D.①②③④ |

“鸦片烟,真狡狯……这是西洋要将中国害。远从印度运将来……将一座好神州化作烟世界。一方好田地,尽把罂粟栽。一个好人家,尽将烟器摆。一条好花街,尽把烟馆排。女子变妖怪,男子变痴呆。未老身先死,已死身不埋。”这首民间歌谣反映的社会问题最早出现于( )

| A.明朝后期 | B.清朝中期鸦片战争前 |

| C.鸦片战争后 | D.第二次鸦片战争期间 |

下图是人民英雄纪念碑浮雕“虎门销烟图”,其伟大意义在于( )

| A.宣告了中国禁烟运动的彻底胜利 |

| B.使中国进入旧民主主义革命时期 |

| C.显示了中华民族反侵略的坚强决心 |

| D.扼制了毒品泛滥给中国造成的危害 |