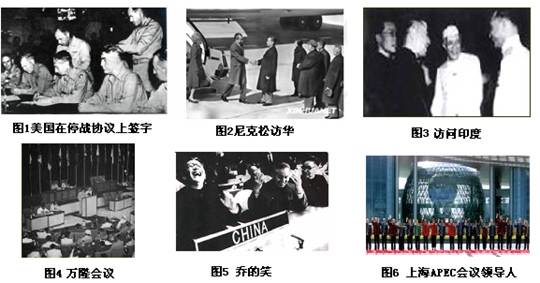

图片是历史的浓缩,它的见证和诉说着历史,读图并回答问题:

(1)图1所反映历史事件与中国有何关系?此时美国对中国实行的是何种政策?

(2)图2所反映的历史事件产生的主要原因是什么?它使中美关系在二十世纪70年代末发生了怎样的变化?

(3)图3图4中忙碌在各种外交场合的新中国外交家是谁?由于他的努力新中国在图中所示外交活动上取得了哪些成就?。

(4)图5中1971年的哪件事件让“乔”笑的那样开心呢?图6所反映的会议的全称是什么?此次会议选择在我国召开最能说明什么问题?

(5)综上所述,新中国外交成就的取得对我们有何启示?

阅读下列材料,回答问题:

材料一 自强运动是晚清政府在内忧外患交困的危急形势下的一个自救运动。由于在对内对外战争中对西方的坚船利炮的威力大开眼界,对来自西洋的“数千年来未有之强敌”(李鸿章语)开始有所认识,这样才能转而主张缓和与西方的紧张关系,并引进西方军事技术,以求“御侮自强”之术。

——罗荣渠 《现代化新论》

材料二 革命成功后,上海的报纸不无戏谑地罗列了革命前后的变化:“共和政体成,专制政体灭,中华民国成,清朝灭总统成,皇帝灭,新内阁成,旧内阁灭”。

——张鸣《辛亥:摇晃的中国》

材料三 胡适说,北大是因为三个兔子而成名的,一是老兔子蔡元培;二是中兔子陈独秀,三是小兔子胡适本人(三人年有长幼,但都属兔)。

——洪向华主编 《复兴之路》

请回答:

(1)材料一所提到的“自强运动”是指什么历史事件?晚清政府寻求“御侮自强”之术的根本目的是什么?

(2)材料二中“革命”发生在哪一年?根据材料二概括这场革命的历史意义

(3)根据所学知识推断,材料三中的“三个兔子”在北大因高举哪两面大旗而闻名?

(4)以上三则材料都体现了中国近代社会的一个重要发展历程,请你为此历程做一个主题归纳。

中国近代史既是一部屈辱史,又是一部抗争史,请仔细阅读下列材料回答问题:

材料一 :据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万镑。在场的每个军人都掠夺很多。在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西。为了拿金子,而把银子丢了,为了拿镶有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎。

──英国《泰晤士报》

(1)材料一中“军人”指的是?此事件中签订的条约是?

材料二:第二款 中国将管理下列地方之权并将地方所有堡垒、军器工厂及一切属公物件,永远让与日本:

一、下开划界以内之奉天省南边地方,从鸭绿江口溯该江以抵安平河口,又从该河口划至凤凰城、海城及营口而止,划成折线以南地方,所有前开各城市邑皆包括在划界线内。该线抵营口之辽河后,即顺流至海口止,彼此以河中心为分界。辽东湾东岸及黄海北岸,在奉天省所属诸岛屿,亦一并在所让境内。

二、台湾全岛及所有附属各岛屿。

三、澎湖列岛,即英国格林尼次东经百十九度起至百二十度止,及北纬二十三度起至二十四度之间诸岛屿。

──梁为楫、郑则民主编《中国近代不平等条约选编与介绍》

(2)请说出条约的名称是什么? (2分)该条约中对中国民族工业影响较大的内容是?(2分)

材料三:“庚子(1900年)之役,国家以乱民肇衅,外国连衡而入京师,两宫微服出狩……”。

——《庚子西狩丛谈》

(3)材料中的“乱民”是指?“外国连衡而入京师”是指什么历史事件?

2014年3月16日,克里米亚公投,美国、俄罗斯(前苏联的主要继承者)关系跌入低谷,美俄是当今世界上具有巨大影响图的两个大国。结合所学知识,回答问题。

【解读材料走进历史】

美俄关系一直是世界大国关系中最重要的关系之一。曾经他们一度成为同仇敌忾的盟友,当把敌人打败后,他们却又变成势均力敌的仇者,美洲的古巴、亚洲的阿富汗都留下他们争霸的痕迹。也许在《赫鲁晓夫和美国总统肯尼迪的较量》的漫画中,赫鲁晓夫的大汗淋漓就已经暗示了最终的结局,美国如愿以偿成为世界上惟一的超级大国。然而,俄罗斯作为前苏联的主要继承者也是一支不可轻视的力量。军事实力的强大,仍使俄罗斯成为牵制美国的重要力量。

(1)根据材料中“曾经他们一度成为了同仇敌忾的盟友”,用史实说明美俄(苏)在第二次世界大战中成为“盟者”的标志。

(2)根据材料中“他们却又变成了势均力敌的仇者”,他们正式成为“仇者”的标志是什么?

“赫鲁晓夫的大汗淋漓就已经暗示了最终的结局”,请问最终的“结局”是什么?

【关注现实展望未来】

“俄罗斯总统普京在莫斯科克里姆林宫同克里米亚及塞瓦斯托波尔代表签署条约,允许克里米亚和塞瓦斯托波尔以联邦主体身份加入俄罗斯联邦。美国副总统拜登周二指责俄罗斯在克里米亚的行动是‘霸占土地’,并称美国和欧洲将对莫斯科实施进一步的制裁。”

——2014年3月18日,美联社华沙电

(3)在克里米亚问题上俄罗斯态度强硬,美国、欧盟积极干涉,表明当今世界政治格局发展的特征是什么?从中我们也可以得知当今威胁世界和平的因素有哪些?

(4)让历史告诉未来,请你就美俄关系的发展前景发表你的见解。

20世纪三十年代,苏美各自调整经济体制,形成了新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。

材料一在世界历史上,还没有任何一个国家如此全面而细致地规划过自己的发展进程,这是斯大林的一个创造。在那个时代,所有的生产、运输、销售都由国家计划安排。……对于苏联而言,它未来几十年的兴衰都和这种“创造”联系在了一起。

——《大国崛起》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出这个“创造”在历史上被称作什么?并概述其突出特点是什么?

材料二兹宣布,国会的政策是:……促使各同业团体之间的合作行动,以提供普遍福利:要在适当的政府制裁和监督下,引导如维护劳资双方的联合行动;要淘汰不公平的竞争惯例;要使各产业的现有生产能力得到最充分的利用;要取消不适当的生产限制(暂时有需要的除外)。

——《全国工业复兴法(1933年(节录)》

(2)依据材料二,概括归纳罗斯福新政的内容有哪些?结合所学知识指出罗斯福新政的中心措施是什么?

(3)美国罗斯福新政是对苏联这种经济模式的学习和借鉴,在资本主义发展史上产生了重大影响。请指出新政的突出特点是什么?

20世纪,世界经历了两次世界大战和一个长达近半个世纪的“冷战”,导致了世界格局(体系)的三次大变动。请回答:

(1)第一次世界大战后,帝国主义列强确立什么政治格局?

(2)第二次世界大战后,形成了以哪两个国家为首的东西方两大集团对峙的两极格局?

(3)这一格局结束后,世界格局发展出现什么趋势?

(4)你怎样认识当今正在变化的世界格局?