2012年在党的十八大政府工作报告中提出了努力提高我国对外开放的质量和水平,形成开放型经济新格局的目标。回顾30多年对外开放的历程,中国是如何一步步扩大对外开放,融入世界潮流的呢?阅读材料,回答问题。

| 措施 |

典型代表 |

意义 |

| 经济特区 |

① |

成为中国对外开放的突破口和经济体制改革的“试验田”。 |

| 开放14个沿海城市 |

② |

形成我国对外开放的“黄金海岸”,有力增强了中国改革开放的活力。 |

| ③ |

长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角区等地区 |

加快了对外开放的步伐,有力推进了改革开放和社会主义现代化建设。 |

| 1990年开放上海浦东地区 |

上海浦东 |

④ |

(1)根据所学知识,完成表格。

区位优势是什么?我觉得它应该包括优越的地理位置、所依托的国际与国内市场及所处的交通、能源大环境等方面。毗邻港澳(或面对台湾)、华侨众多、商品经济比较发达,是中央对广东、福建两省在对外经济活动中实行特殊政策、灵活措施的一个重要因素。这就是我国经济特区的区位优势。

——摘自罗木生《区位优势对经济特区的影响》

(2)根据材料指出我国对外开放为什么首先选择在广东、福建两省试点?结合所学知识分析我国对外开放格局的特点。

(3)英国《卫报》曾发表了题为《如果20世纪止于1989年,那么21世纪则始于1978年》的文章。作者马丁·雅克提出 “21世纪始于(中国的)1978年”。结合所学谈谈你对这一观点的理解。

毛泽东在《沁园春·雪》中写道:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚”。阅读关于“秦皇汉武、唐宗宋祖”的史料,回答有关问题。

材料一在中国,皇帝最早是皇、帝的合称。“皇者,大也,言其煌煌盛美。帝者,德象天地,言其能行天道,举措审谛。”又《春秋繁露》:“德侔天地者,称皇帝。”所以人们考量上古时的贤君,根据他们各自的功绩,将能够配得上皇、帝之称的八人合称为“三皇五帝”。但此时皇、帝还分别为两个称号,不同时用于一人身上。首次将二者合并,成为国家最高统治者的称号则始于秦始皇。至此后,皇帝一词正式成为中国古代王朝最高统治者的专称。

材料二武帝元狩四年“公卿又请令诸贾人末作各以其物自占,率缗钱二千而一算”,《汉书》颜师古注“各隐度其财产之多少而为名簿送之于官也”。太初三年因征大宛夺取汗血宝马而征发戍甲卒十八万驻酒泉张掖以北,并在居延休屠屯兵戍卫酒泉,兵源不足的“发天下吏有罪者,亡命者及赘壻、贾人、故有市籍,父母大父母有市籍者凡七科,适为兵”,使其直接参与对匈奴的战争。天汉三年置酒酤,《汉书》应劭注:县官自酤榷卖酒;韦昭曰:谓禁民酤酿,独官开道……独取利也。

材料三史载贞观年间,京城周围蝗灾甚重,唐太宗手捧蝗虫对天祷告,要上天可怜见,不要害民,责任由自己一人承担。说完,就要把蝗虫生吞下去。侍臣们见状,急忙上前制止,唯恐他因此致病。但他果断地说:“所冀移灾朕躬,何疾之避?”竟真的吞进肚里。怪的是,“是岁蝗不为患”,这年果真没蝗灾。

材料四赵光胤通过采取“收起精兵,稍夺其权,制其钱谷”的三大纲领,巧妙的“杯酒释兵权”“削弱相权”“罢黜支郡”“强干弱枝”“内外相维”“三年一易”“设置通判”“差遣制度”等等将军权、行政权、司法权、财政权牢牢控制。

(1)据材料一和所学知识,你认为秦始皇首次将“皇”与“帝”合并,成为国家最高统治者的称号,这有何用意?

(2)据材料二归纳汉武帝实行抑商政策中是如何打击商人的

(3)据材料三并结合所学知识谈谈你对唐太宗手捧蝗虫祷告迎合了什么学说?对“蝗不为患”有何认识?

(4)据材料四并结合所学知识,指出宋初加强中央集权措施产生的影响。

观察下列两幅图:

(1)“埃土舰队被歼”是指埃及、土耳其在出兵时被、、三国海军歼灭。埃及出兵此国的原因是什么?

(2)结合所学知识,为下列三幅图片写出说明,要求能够体现三幅图片之间的联系。

阅读材料:

材料一中世纪的欧洲,封建割据严重,王权衰微,天主教势力空前强大,占据了支配地位,罗马教皇终于确立了西欧的大一统神权统治。14—16世纪,在西欧随着商品生产与交换的繁荣,封建生产方式开始瓦解,资本主义萌芽开始产生和发展,同时资产阶级开始兴起,他们反对教会和贵族的特权,强烈要求分享政治权利。文艺复兴的思想家们批判了中世纪教会的蒙昧、禁欲说教与封建的等级特权制度,宣传了个人自由、平等与欲望,提倡竟争进取精神与科学的求知的理念。西欧资本主义进入原始积累时期以后,无论是国内发展还是海外掠夺,都需要有强大的国家作支撑。英国、法国等逐渐形成统一的民族国家,天主教会成为西欧各国强化王权道路上的一大障碍。

材料二马丁·路德贴出《九十五条论纲》。(见图)

材料三我日夜思索这句话,(神的裁判表现在神身,正如……所写的:“义人等信仰生活”)神终于怜悯我,让我明白:神的裁判就是义人蒙受神恩所经历的裁判,就是信仰,而那段话的意思就是:“《福音书》表现了神的裁判,慈悲为怀的神通过它让信仰使我们成为义人。”

——马丁·路德

“人的得救与否,不是靠斋戒、忏悔、赎罪,而是完全由上帝预订,人的意志无法改变。人在现世的成功与失败,就是得救与否的标志,就是“选民”与“弃民”的标志。

——加尔文

材料四:1529年,都铎王朝的亨利八世开始与罗马教廷走向决裂;1533年,亨利八世宣布禁止英国教会向罗马教廷缴纳贡金;1534年,英国国会通过了《至尊法案》,宣布英国国王是“英国教会在地上之惟一最高首脑”,从此,英国完全脱离了罗马教廷的控制,成为一个新教国家。

(1)依据材料一,归纳欧洲宗教改革运动出现的主要因素。

(2)材料二的行动是针对当时的什么事件? 这一行动有何重要意义?

(3)据材料三,分别指出两人的基本主张是什么?其共同点是什么?

(4)亨利八世与罗马教廷决裂的导火线是什么事件?结合材料四和所学知识分析,这次宗教改革有何显著特点?

(5)结合上述材料和所学知识,谈谈欧洲宗教改革运动的历史作用。

康熙帝是中国古代杰出的帝王,同时也是一位才华出众的诗人。阅读下列康熙帝的诗作,回答问题:

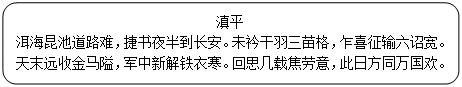

诗一

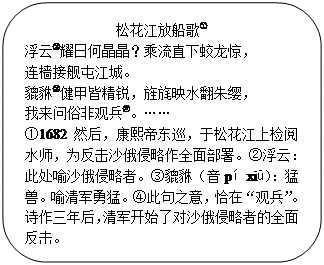

诗二

诗三诗四

(1)结合所学知识判断,康熙帝的这四首诗,分别和哪些重大历史事件有关?

①诗一:;②诗二:;

③诗三:;④诗四:。

(2)(接上问)从康熙帝的经历看,他解决这四个事件的顺序是:

| A.①②③④ | B.②①③④ | C.③④②① | D.④③①② |

(3)康熙帝还写过一首“咏昭君”的诗,其中有这样几句:“欲笑和亲失,还嫌饵术⑥迂。开诚示异族⑦,布化越荒途。”(⑥饵术:汉文帝时贾谊提出用“五饵”,即用美食、鲜衣、联姻等五种方法,招抚匈奴,使之不再进犯汉朝。⑦异族:此处指蒙古各部。)据此,指出康熙帝对蒙古各部的态度,并据史实印证。(史实举出1例即可)

(4)根据上述诗及相关史事,概括指出康熙帝的治国理念及其治国举措的历史功绩。

材料:(康熙二十三年)戊寅,上次曲阜。已卯,上诣先师庙,入大成门,行九叩礼。至诗礼堂,讲易经。上大成殿,瞻先圣像,观礼器。至圣迹殿,贤图书。至杏坛,观植桧。入承圣门,汲孔井水尝之。顾问鲁壁遗迹,博士孔毓圻占对甚详,赐官助教。诣孔林墓前酹酒。书“万世师表”额。

——《清史稿》

(5)结合材料说说康熙帝对孔子和儒家思想采取了什么态度?他这样做的主要目的是什么?

阅读下列材料(共12分)

“一个幽灵,共产主义的幽灵在欧洲徘徊。就欧洲所有一切势力:教皇和沙皇,梅特涅和基佐,法国的激进党人和德国警察,都为神圣地驱除这个幽灵而联合起来了”这是《共产党宣言》开篇的一段话。一百多年过去了,这个幽灵在不断地奏出一曲曲凯歌的同时,也面临着历史的严峻考验。尽管社会主义运动面临着重重困难,但是它仍然在探索中继续发展。

根据材料并结合所学,请回答:

⑴《共产党宣言》的作者是谁?材料中的“幽灵”是指什么?将其由理想变为现实的重大事件是什么?

⑵与十月革命的道路相比,中国革命开创了什么道路?

⑶中国和俄国的革命走了不同的道路,但是都取得了成功。说明了什么?