(36分)城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在,要积极引导城镇化健康发展。

材料一 城镇化是中国经济增长持久的内生动力。据统计,城镇化率每提高1个百分 点,就有1300多万人口从农村转入城镇,这对衣食住行、城镇公共服务和基础设施等形成 巨大需求。中央经济工作会议指出要把生态文明理念全面融入城镇化全过程,走集约、智 能、绿色、低碳的新型城镇化道路。

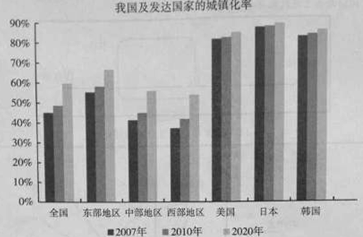

(1) 图中反映了什么经济现象?结合上图及材料一,运用《经济生活》的相关知识, 说明为什么城镇化是中国经济发展的内生动力。

材料二 目前,我国在推进城镇化的过程中存在一些问题:不少城镇超越资源环境容量,导致资源浪费和环境破坏;城乡之间、城镇之间发展不协调,城镇布局紊乱,不同规模、类型的城市和城镇尚未形成协调互动关系;由于行政壁垒的分割和短期利益驱动,许多城市各行其是,盲目发展,基础设施重复建设。

(2) 结合材料二,运用联系的观点,说明如何解决城镇化过程中存在的问题。

材料三 在推进城镇化的过程中,要注重保障农民转变成城市居民后的民主权利,激发 他们参与民主政治的热情,使参与民主政治成为一种生活习惯。因此,必须要进一步完善我 国的基层民主制度。

(3) 在我国,城市实行基层民主自治的组织是什么?我国发展基层民主有什么重大意 义?

2012年3月5日是第50个“学雷锋纪念日”,也是毛泽东主席题词“向雷锋学习”49周年。全国各地掀起学雷锋热潮,用实际行动弘扬雷锋精神。但有人认为,在新中国建国60多年的发展历程中,雷锋只是特殊时代的特殊人物。言下之意,似乎雷锋精神只是一个过时的道德标杆。然而现实之中,那些“感动中国”的人们,那些助人为乐、见义勇为的人们,那些敬业奉献、孝老爱亲的人们,孔繁森、牛玉儒、任长霞、王伯祥、郭明义等改革开放时代涌现的模范人物,他们虽不是“雷锋”,但谁能否认他们是雷锋精神最好的继承者和阐释者。

运用文化生活的知识,谈谈你对“雷锋精神是中华民族精神的时代体现,但在社会主义市场经济的今天,有人却说雷锋精神过时了”的认识。

浙江发展海洋经济天时、地利、人和。全省海洋岸线、面积500平方米以上的海岛和近海渔场均居全国首位。从河姆渡人最原始状态的海洋捕捞与长距离的航海活动,到声名远扬的“海上丝绸之路”与郑和下西洋时庞大的船队,再到世界第一跨海大桥贯通,都展示了浙江人开发利用海洋的智慧。随着岁月流逝、科技进步、经济繁荣和中外交往的日益频繁,这样的文化内涵不断丰富,外延不断扩展,突出表现为俊逸秀美的海洋民俗、源远流长的海洋宗教信仰、山明水秀的海洋景观、富含特色的海洋渔业、名人文化和中外交融的海洋商贸等等。这些海洋文化以其海纳百川的开放性,兼容并蓄的亲和力,厚积薄发的创造力,植根民间的生命力,成为培育海洋经济新的增长点和建设“海上浙江”的新引擎。

结合材料请运用文化生活有关知识,说明应如何充分利用浙江海洋文化资源优势,建设真正的“海上浙江”。

随着我国经济社会发展水平的不断提高,人民群众丰富精神文化生活的需求日益增长。温家宝总理在2012年3月5日第十一届全国人民代表大会第五次会议上做的政府工作报告中强调,要充分释放居民的文化消费需求,这是我国文化产业实现为支柱产业的基本立足点,也是促进经济均衡发展的根本途径和内在要求。

结合材料,运用文化生活的相关知识说明为什么要充分释放居民的文化消费需求?

材料一《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议(讨论稿)》在研究制定的过程中,广泛征求了各地区、各部门党委(党组)、党内老同志和十七大代表的意见,听取了各民主党派、全国工商联负责人、无党派人士以及专家学者的意见。

材料二党的十七届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中,明确提出了制定“十二五”规则的指导思想:要以邓小平理论和“三个代表“重要思想为指导,全面落实科学发展观。

材料三国务院根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》编制的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,经十一届全国人大五次会议审议批准后,在全国颁布实施。

材料一、材料二、材料三分别体现了中国共产党坚持什么样的执政方式?这在材料中分别是如何体现的?

某市政府为了进一步实现城市管理目标,构建社会主义和谐社会,坚持做到:一是坚持市长接访日制度,做好信访工作。二是加强廉政建设,努力改善党群、干群关系,多干暖民心、得民意、稳民心的实事。三是坚持德法并举,着力提高市民的整体素质。四是建设诚信政府,使诚信成为一种有力的竞争手段。五是广开就业门路,完善社会保障制度,扶助困难群众。

上述做法体现了政府的哪些道理?并结合材料分析说明