1880年前后,康有为游历香港、上海等地后认为:“览西人宫室之瑰丽,道路之整洁,巡捕之严密,乃始知西人治国有法度,不得以古旧之夷狄视之。”上述史料表明

| A.先进的中国人正式提出学习西方政治制度的主张 |

| B.西方文明程度高,中国必须“师夷长技以制夷” |

| C.感受近代都市文明,康有为思想发生转变 |

| D.近代中国人开始从“天朝上国”的迷梦中醒来 |

英国首相布朗在2009年二十国集团领导人第三次金融峰会上表示,旧的国际经济合作体系已经结束,新的经济合作体系则从现在开始。下列对旧的国际金融体系表述正确的是

①确立了美国世界经济霸主地位②标志以美元为中心的国际货币体系建立起来

③ 确立国际自由贸易体制④在一定程度上稳定世界经济秩序

| A.①②③④ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③ |

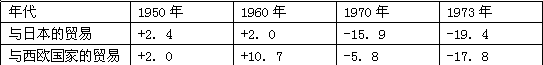

美国的进出口贸易情况表(单位:亿美元)(注:“+”为顺差,“-”为逆差)

下列选项中,对该表格作出正确解读的是

| A.1950年美国与日本的贸易总额超过了与西欧的贸易总额 |

| B.1960年美国与西欧间贸易顺差加大和欧共体的成立有关 |

| C.1970年美、日贸易逆差加大与日本实行“政府主导型市场经济”有关 |

| D.1973年美国对日本、西欧的贸易逆差扩大说明美国经济的崩溃 |

《冷战》一书中提出,如果把冷战时期重新定义为“长时期的和平”倒是颇为令人耳目一新的。该文对冷战重新定义的主要出发点是

| A.美国马歇尔计划推动了欧洲重建 |

| B.冷战期间各国并无直接武装冲突 |

| C.不诉诸武力避免了新的世界大战 |

| D.美苏两国在国家利益上没有矛盾 |

某学者写道:“(经济全球化时代)富国尽管受到新的竞争的巨大压力,毕竟日子好过得多,……穷国自己又怎样呢?……我们必须养成一种持怀疑态度的信仰,避免教条善于听和善于观察,努力明确目的并使之逐渐完善,选择更好的手段以促其实现。”该学者认为“穷国”面对全球化应该持有的态度是

| A.怀疑、全盘吸纳 | B.排斥、依靠自我 | C.独立、全面否定 | D.顺应、理性完善 |

世界杯足球赛可谓全世界球迷的节日。1990年第十四届世界杯在意大利举办时,一个英国球迷去意大利为自己喜欢的球队助威。他可以

①持欧盟护照进入意大利 ②在罗马街头观看比赛电视直播

③和苏联球迷交换纪念品 ④收听北约轰炸南联盟的新闻

| A.②③ | B.①② | C.③④ | D.①④ |